Des machines mythologiques

aux machines littéraires

par Lauric Guillaud

« Dans l’univers entier, notre univers,

il n’est plus que des mythomanes

ou des scientistes. »

Jean-Charles Pichon

La formidable croissance du monde des machines depuis le XVIIIe siècle n’a pas oblitéré les capacités humaines à construire d’autres machines fantasmatiques ou délirantes, mais tout aussi complexes. Cette aptitude à la construction imaginaire ressortit à une énergie mythique qu’on trouve à la base de machines bien réelles, celles-là. Vers la fin du XIXe siècle, plusieurs créations artistiques ou littéraires manifestent la fantastique explosion du merveilleux mécanique, révélant l’immense machinerie mentale cachée dans notre conscience. Un nouveau rapport s’établit entre deux types de création : la machine et l’écriture, révélant de troublantes analogies. Les machines deviennent des modèles qui semblent expliquer le fonctionnement de l’esprit et du corps. L’art reflète ce dialogue balbutiant comme le montrent l’avènement de la science-fiction ou l’essor du Futurisme à l’orée du siècle. La « créature » de Frankenstein ou « l’Homme invisible » de Wells, non contents d’être de simples fictions littéraires, expriment la tragique solitude d’êtres mi-humains, mi-artificiels, en fait, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Michel Carrouges, d’authentiques « machines célibataires » qui personnifient l’angoisse particulière de l’homme moderne.

Les machines célibataires

Dans son livre paru en 1954 et réédité en 1976, Carrouges analyse les figurations mécaniques en peinture et dans la littérature de l’imaginaire, devenus selon l’auteur les nouveaux masques des hommes en voie de mécanisation, tout en suggérant le parallélisme général des structures qui relient les machines célibataires les unes aux autres dans l’espace mental commun à tous.

Prolongeant l’exploration des mythes modernes entreprise par les Bachelard, Jung, Dumézil et Eliade, Carrouges tend à montrer l’enchevêtrement des thèmes étudiés et à dégager leurs structures comparées, démontrant que le mythe des machines célibataires signifie l’empire simultané du machinisme et du monde de la terreur, les effrayantes machines inventées par Duchamp, Hodgson, Kafka et Roussel dressant côte à côte leurs silhouettes fantastiques sur le seuil de l’ère concentrationnaire (La Maison au bord du monde est publié en 1907, Impressions d’Afrique en 1910, La Mariée de Duchamp date de 1912-1914, Locus Solus et la Colonie pénitentiaire de 1914).

Après son étude des mythes de l’humanité, contemporaine de celle de Mircea Eliade, Jean-Charles Pichon, quant à lui, dans Le Jeu de la réalité, pose la question : « Que se passerait-il s’il se révélait que des œuvres si diverses mais également folles ne cessent, au cours des siècles ambigus, de formuler une seule et même réalité, le Réel même, sauf du fanatisme religieux et de l’illusion rationaliste? »

Pichon insiste sur l’exclusion dont furent victimes selon lui des auteurs tels que Jarry, Roussel et Kafka, ridiculisés de leur vivant, avant de connaître une fin tragique. Des sept écrivains que Carrouges présente comme les « précurseurs » des machines célibataires, pas un seul ne fut toléré ni même reconnu par leurs contemporains. Ce sont : très détaché, Le Scarabée d’or d’Edgar Poe, puis L’Eve future (1886) de Villiers de l’Isle-Adam, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même de Marcel Duchamp, Les Impressions d’Afrique et Locus Solus de Raymond Roussel et La Colonie pénitentiaire de Kafka, tous antérieurs à 1914.

Dans la nouvelle version de son livre, publiée en 1976, Michel Carrouges étudie d’autres auteurs comme Apollinaire, Jules Verne, Irène Hillel-Erlanger, Bioy Casarès, mais omet William H. Hodgson, Michel Leiris et Jean Cocteau. En toutes ces œuvres, la Machine comporte quatre parties, dont le décryptage consiste uniquement en l’étude de chacune d’elles. Ces parties ont pour nom le « commandement indistinct », « la mariée » ou « le pendu », « le lit de supplice » et « le cimetière » ou « l’éclaboussure ». C’est en confrontant la toile de Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même et La Colonie pénitentiaire de Kafka que Carrouges eut l’intuition des quatre éléments de la machine :

Mariée Commandement indistinct

—————————— ———————————–

Lit de supplice Cimetière

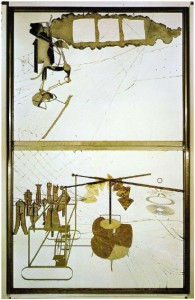

Selon Octavio Paz, la Mariée de Duchamp « est l’une des œuvres les plus hermétiques de notre siècle », et sa signification est d’autant plus complexe que tous les éléments mécaniques sont ambivalents. Dans la toile de Duchamp, entamée en 1915 et « finalement inachevée » en 1923, la machine comprend deux parties situées l’une au-dessus de l’autre (la « mariée » en haut, les « célibataires » en bas) qui son fonctionnellement unies. Dans la partie supérieure à gauche, on aperçoit la pendue femelle, le squelette de la mariée, puis un peu plus haut, vers la droite, cette espèce de dépouille de chenille appelée « voie lactée », et porteuse de l’inscription d’en haut. Graphiquement, de par sa forme menaçante vers les célibataires, le pendu femelle paraît correspondre à la herse de Kafka, tandis que l’inscription d’en haut évoque l’idée de dessin et correspond à l’emplacement du dessinateur de Kafka.

En effet, l’appareil de La Colonie pénitentiaire comprend aussi deux parties superposées. A l’étage supérieur se trouve un coffre rempli de rouages et appelé le « dessinateur » qui donne l’impulsion à une herse mobile qui pend au-dessus de lui. Dessous, sur un second coffre appelé « le lit » gît le corps du patient. Le supplice consiste en ceci que la herse est armée d’aiguilles qui inscrivent dans la chair du condamné le commandement qu’il a violé.

Pour Carrouges, la similitude dans la structure d’ensemble est remarquable. Dans les deux cas, la marche générale de la machine est animée par des « commandements » qui partent de la partie supérieure. On constate par ailleurs une même antinomie : chez Duchamp, à la notion de commandement qui, d’en haut, anime la machine, s’oppose le fait qu’il vient du squelette et de la dépouille de la mariée, de même qu’en bas les figurines simili-militaires insistent sur la notion de commandement, mais pour le pétrifier comme en témoigne leur appellation de « cimetière des uniformes et livrées ». Dans le conte de Kafka, les feuillets qui commandent la marche du dessinateur sont l’œuvre de l’ancien commandant, mais celui-ci est mort et repose dans le tombeau que visitera le voyageur avant de repartir. D’autre part, le soldat condamné pour motif de révolte contre son supérieur échappe au supplice et la machine elle-même est détruite. Nous sommes donc bien en présence d’un véritable « cimetière des uniformes ».

De même, pour Carrouges, l’éclaboussure en bas à droite évoque le souvenir du vomissement ultime et rituel des condamnés de la Colonie et les flots de sang qui jaillissent de l’officier quand les aiguilles le transpercent. Ce vomissement est suivi est suivi d’une étrange extase : « Quel calme, écrit Kafka, s’empare de l’homme à la sixième heure! La connaissance se lève comme un soleil, même pour le plus aveugle… » Chez Duchamp, l’éclaboussure correspond à un éblouissement lié à une image solaire, image que l’on pourrait rapprocher de la découverte du trésor dans Le Scarabée d’or de Poe.

En explorant d’autres œuvres littéraires de Lautréamont, Verne, Roussel et Apollinaire, Carrouges souligne la permanence des machines aux rouages comparables et dont les quatre parties semblent toujours structurées pareillement. La première partie – le « commandement indistinct » – contient la même inscription illisible au sommet droit des machines. Dans Le Scarabée d’or, l’écrit n’est pas d’abord chiffré, mais invisible. L’inscription apparait aussi indéchiffrable que celle de Kafka, et provoquée par le jeu, thème dont l’analogie avec le rôle des astres aux cimes des machines célibataires chez Kafka, Duchamp et Roussel est évidente. Dans Le puits et le pendule de Poe, le condamné est victime d’une sentence de mort édictée par l’Inquisition, inscription initiale, inexpliquée et sacrée, prononcée dans une région supérieure. Hadaly, le robot féminin de L’Eve future de Villiers de L’Isle-Adam, est tout entière cette inscription, simple ordinateur où s’inscrivent en relief « les gestes, la démarche, les expressions et les attitudes de l’être adoré ». Dans L’Invention de Morel de Bioy Casarès apparaissent les trois inscriptions d’en haut : la première, de la main même de l’homme réfugié sur l’île, figure une femme gigantesque (ce qui nous confirme son statut de célibataire), tandis que les deux autres, qu’on retrouve dans le musée, révèlent le secret de la machine de l’île.

Dans six appareils décrits, la lecture impossible se double d’un « délit » indéterminé ou d’une figure ignoble. Le condamné de Kafka est puni pour avoir désobéi à l’ordre qu’il ne pouvait connaître. Dans Locus Solus de Roussel, le crime, non moins incertain (une agression érotique manquée) vaut au « soldat d’autrefois » d’être enfermé dans la mosaïque que dessine l’appareil sur le sol. Dans L’Invention de Morel, on trouve le thème du procès à travers le personnage du fugitif condamné à la prison éternelle d’où il s’est échappé pour se réfugier dans l’île. Quant aux figures ignobles, elles sont chez Duchamp la « larve cosmique » – une préfiguration des « Grands Anciens » de H. P. Lovecraft – chez Poe, le scarabée; chez Villiers, la femme fatale est assimilée à une « chenille pestifère et brillante » (on pense à La Métamorphose de Kafka), tandis que dans Le Surmâle de Jarry, l’auteur évoque le papillon à tête de mort, « un grand sphinx atropos » entré dans sa chambre de célibataire.

Dans le dessin de Duchamp, la seconde partie se présente comme la mariée même pendue. Dans Le puits et le pendule, le prisonnier découvre, au-dessus de lui, les thèmes confondus de la herse et du pendu sous la forme d’un épouvantable instrument décrit en ces termes : « C’était la figure peinte du temps, comme il représenté d’ordinaire, sauf qu’au lieu d’une faux, il tenait un objet qu’au premier coup d’œil, je pris pour l’image peinte d’une énorme pendule, comme on en voit dans les images anciennes ». Dans Le Scarabée d’or, c’est un fil, descendu de l’arbre par « l’œil de la tête de mort » qui révèle l’emplacement du trésor. Dans La Colonie, la seconde partie de la machine est une « dessinatrice » ou « demoiselle » qui, perpendiculaire à l’inscription, va la transcrire dans la chair du condamné. La herse à aiguilles de Kafka correspond aussi à la hie de Locus Solus qui s’offre comme une triple griffe perpendiculaire, agrippante et pénétrante.

Ce bourreau féminin (la mariée, la demoiselle, la hie) est lui-même victime : le pendu. Carrouges va plus loin et suppose que le délit inconnu ou mal connu – impossibilité de lecture ou érotisme manqué – n’est jamais sans rapport avec la solitude de la demoiselle ou de la mariée, comme dans L’Eve future où l’on assiste au drame de la femme incomprise et rejetée. « Le coupable, quel que soit son crime, s’est arraché d’abord à la Nature, à l’Etre, à la loi éternelle que la femme figure : son châtiment n’est autre que son délit », affirme J.-C. Pichon.

A l’inscription illisible et au pendu en suspension, dans la partie supérieure de l’appareil, correspondent les deux parties inférieures. La première est l’endroit, couche, rigole, route où peinent les suppliciés. Dans Le puits et le pendule, c’est l’angoisse du prisonnier pris entre la faux qui le menace et le puits qui s’ouvre près de lui; dans L’Eve future, ce sera l’impuissance du héros à aimer la femme illusoire, Hadaly demeurant l’Idéal (Vierge ou célibataire, elle ne propose qu’une impossible hiérogamie). Dans Kafka, le condamné est attaché sur sa couche, nu, et un bâillon étouffe ses cris, tandis que la herse le lacère. Dans Roussel, le lieu de supplice est la mosaïque sur le sol dont est captif le vieux soldat. Dans Faustroll, Jarry décrit un bateau-lit qu’emprunte le héros pour fuir, et dans Le Surmâle, le supplice est différent : il s’agit de l’effort surhumain que s’imposent les cyclistes pour battre le train. « Mais toujours le lieu de torture est plus bas que le tourmenteur », écrit Pichon.

La dernière partie que Kafka nomme « cimetière des uniformes » est figurée par une succession de scènes ou de tableaux. C’est, d’une part, un lieu de mort, d’autre part, un lieu de traversée. La mort est partout présente. A près avoir défriché les broussailles à l’aide d’une faux, les héros du Scarabée d’or découvrent soudain un amas d’ossements et de boutons de métal, authentique cimetière des uniformes. Dans L’Eve future, la mort de l’androïde, enfermé dans un cercueil d’ébène, correspond à l’incendie qui éclate à bord du steamer. Chez Kafka, le supplice du nouveau commandant suit la mort du condamné. Dans Faustroll, le désastre est universel, et dans Voyages en Kaléidoscopie d’Irène Hillel-Erlanger, le kaléidoscope provoque la destruction de tout un quartier.

Comme l’écrit Pichon, la mort, « essentiellement est un dénuement ensemble qu’un dénouement : la nécessité absolue, en même temps qu’un enrichissement absolu ». Du coffre en forme de cercueil jaillit l’éblouissement du trésor dans Le Scarabée d’or, alors que Kafka décrit une étrange extase : « Ah! comme nous étions tous à l’affût de la transfiguration qui illuminait le visage martyrisé, comme nous tendions nos joues aux rayons de cette justice qu’on atteignait enfin et qui fuyait déjà ».

Mais vain est le suicide de l’officier qui prend soudain la place du condamné. La machine privée de sens se détraque, la herse n’écrit plus, le dessinateur vomit ses rouages. L’officier qui a renié l’ancien testament du vieux commandant meurt sans entrer dans aucun mystère et sans connaître la délivrance. Ainsi, ajoute Pichon, « pour celui qui n’est pas conforme, la quatrième partie n’est vraiment qu’un cimetière, car il n’est d’autre salut possible que la révélation de l’illisible inscription par les plaies de son propre corps ou les étapes de sa propre souffrance ou les péripéties absurdes de tous les voyages. De tous les morts des Gestes et opinions, seul le Dr Faustroll atteint à l’inconnue dimension, de tous les personnages de Locus Solus, seule Faustine connaîtra l’espoir de son futur accomplissement ».

Carrouges n’a pas tort, ici, de parler de « traversée du miroir », répétant Carroll et Cocteau. A la traversée ne survit – au-delà de la mort – que le voyageur qui sait souffrir sans s’émouvoir, ni de la douleur ni du désir ni du regret, lecteur jusqu’au bout de l’indicible. Son propre vomissement ou flamboiement, alors, n’est autre que sa délivrance.

Les machines de l’éternité

Dans son ouvrage en deux volumes, Le Jeu de la Réalité, J.-C. Pichon présente une étude, conclusion d’une quête de vingt-trois ans, initialement historique : la reconnaissance et le recensement des croyances humaines de tous les temps et de tous les pays. Ce recensement historique des mythes et des croyances a mis en lumière des cycles du temps et incité Pichon à étudier ceux-ci en tant que tels. Dans le tome 1, Les Précis ridicules, il nous livre les différentes approches de l’étude des cycles menée par Ezéchiel, Platon, Lie Tseu, les Hermétistes, Kant, Jung, les « Célibataires », et dans le tome 2, La Machine de l’éternité, il explore le cycle même et y découvre de surprenantes concordances entre la quête ésotérique d’une part, la recherche scientifique de l’autre. La quête de Pichon se fonde sur le jeu des nombres et vise une « approche de l’Etre » à travers ce que l’écrivain appelle lui-même sa « méthodique et ludique démarche ».

C’est à partir des Machines célibataires de Carrouges que Pichon se livre à une étude des machines contemporaines, particulièrement chez Roussel et Jarry, déplorant que Carrouges n’aille pas assez loin dans ses conclusions. Il constate que chez la plupart des auteurs évoqués, les nombres ne sont pas précisés, seulement visibles dans l’œuvre de Duchamp, et que les appareils des précurseurs, Poe et Villiers, sont simples : les quatre parties de l’appareil en découvrent tout le secret. Au contraire, Roussel est prolixe en même temps que minutieux, et Locus Solus se présente comme une description qui insiste sur la numération, le premier chapitre jouant des 3 et des 4, et le troisième du 7, avec la description de « sept ludions en suspension ».

Selon Pichon, c’est la « pataphysique » de Jarry, entièrement contenue dans les Gestes et opinions du Dr Faustroll, qui est la plus parfaite, et Pichon montre que Jarry, parodiant le langage scientifique (le calcul de la longueur d’ordre par le temps) et le langage pseudo-ésotérique (les calculs déduits des dimensions des pyramides), parvient à écrire un véritable traité hermétique à la numération rigoureuse. Se rappelant les 19 « lettres vivantes » du prophète iranien du XIXe siècle, le Bâb, et son affirmation que les lettres seront 27 le jour où le nouveau (dieu) sera survenu, Pichon établit un lien avec Jarry, dont le premier livre du Faustroll porte le nombre 27 comme la Kosmopoiia grecque, et se compose des 27 livres de la bibliothèque de Faustroll et des 27 « élus » tirés de ces livres. Pichon cite la conclusion du livre de Jarry, « Dieu est le point tangent de zéro et de l’infini », que toutes les machines, selon lui, contiennent en germe.

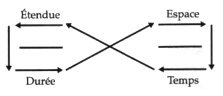

Reprochant à Carrouges de ne pas s’être préoccupé du sens des machines, sens soigneusement décrit par Jarry et Roussel, sinon en ce qui concerne le sens vertical de la lecture au supplice, Pichon note que dans le Locus Solus du moins, la promenade des hôtes reconduit bien du sud-est au nord-ouest (son point de départ) et chez Kafka, la fin du supplice, au sud-est, reconduit de même à la lecture de l’indéchiffrable inscription. Chez Poe, Villiers, Jarry et Leiris même (Le Point cardinal, 1927), la « résurrection » est toujours une « révélation », c’est-à-dire une lecture encore, des caractères ou du secret d’abord jugé indéchiffrable. Et Pichon de conclure : « Non seulement les machines ont une forme commune et usent des mêmes nombres, mais, évidemment ou non, elles sont régies par un seul sens de marche, défini par ce graphisme :

à l’exception de la partie supérieure à l’est, dont le sens est mal défini en raison de son informité ».

C’est à La Maison au bord du monde de Hodgson que Pichon emprunte son titre La Machine de l’éternité, notant qu’identique quant au rythme et à la forme aux machines de Faustroll et du Locus Solus, la machine de Hodgson s’en distingue en cela que le rire n’y a plus place. Les figures du nord-ouest (sur la montagne) sont glacées ou sinistres; les monstres qui sortent de l’abîme situé sous la maison terrifient le héros (et le lecteur avec lui). Le « voyage dans l’espace » ne lève que l’angoisse et le « retour des temps », au sud-est de la machine, n’est que la description d’une suite de malheurs : la mort du chien, le retour des diables, l’effritement de toute matière, l’incendie de la maison et la mort du héros.

Pichon suggère : « Une telle angoisse – métaphysique – fait le caractère permanent des grandes machines religieuses que sont les jardins mayas, les 10 et les 12 de la Kabbale primitive, le jeu des anges et des démons dans le Coran, les chronologies hindouistes. C’est l’étude minutieuse des numérations, à la lumière des machines hermétiques, qui amène Pichon à substituer aux quatre parties définies par Carrouges les quatre concepts d’Etendue, de Durée, d’Espace et de Temps. L' »Etendue », deuxième lieu, est le mieux connu, et désigne le monde de l’apparence; c’est le devenir, l’étiquette, le désir, mais aussi la limitation. Le lit de supplice n’est autre que la Durée, de la vie vouée à la mort, ce que Pichon compare à l’Entropie thermodynamique, à la désintégration de l’isotope, que la Kosmopoiia, jadis, figurait par les 7 rires de Dieu. Ces 7 sont, chez Roussel, les 7 ludions, chez Jarry les 7 cyclistes du Surmâle, ou les 7 jours de la mort universelle dans Faustroll.

« Durée » signifie tantôt la succession des temps, tantôt le seul temps que « dure » une chose déterminée. Selon Pichon, cette dialectique en forme de renversement est reflétée dans toutes les « machines du rire », dans cette partie au sud-ouest, où les cyclistes du Surmâle ont soudain l’impression de rouler la tête en bas, où les rires de Dieu s’inversent (du 4ème au 7ème), où l’agrément du lit de supplice, dans Kafka, cède brusquement la place à la torture, etc.

Le 4ème lieu, l' »Espace », est l’hiver parmi les 4 saisons, la « matière noire », dont l’antique alchimie faisait la pierre première/dernière des transmutations; cette « annihilation de la réalité durable de la matière », en laquelle, le 17 décembre 1907, Hodgson a vu comme « l’ossature de la machine de l’Eternité », et que, dans son « mécanisme de l’infinité », Henri Michaux considère comme le « sordide », le « pitoyable » et le « piteux », dans Misérable Miracle. C’est également l' »Invisible » de Mahomet, la chose inexprimable, d’autant plus horrible, ou l’inscription indéchiffrable que les machines célibataires placent inévitablement au nord-est de l’appareil.

Le « Temps », cité en dernier par Pichon, est pourtant le premier des quatre lieux, mais le moins concevable ou, sinon, le moins accepté. On le trouve décrit en dernier de même, sous les noms de « vomissure finale », de « l’inconnue dimension », de « l’explosion rédemptrice », de la « nébuleuse verte », et au sud-est de la machine toujours. Ce lieu est à la fois le commencement de l’ordre et la pointe aiguë du néant. Les « cimetières » de Kafka et Leiris, les tableautins de Roussel et de Jarry, les uns et les autres historiques. Mais aussi l’au-delà de la mort pour Faustroll, la renaissance de Faustine, le « final abîme dont les flammes », dit le Coran, « s’élèvent toutes droites comme des pyramides » à la dernière/première heure du jour ou que redresse en effet le cycle. Dans La Colonie pénitentiaire, une fois que l’officier s’est suicidé sur l’engin de torture, le voyageur regagne le port. Chemin faisant, on lui montre la tombe de l’ancien commandant où il peut lire : « Une prophétie nous assure qu’au bout d’un certain nombre d’années, le commandant ressuscitera et, partant de cette maison, emmènera tous ses fidèles reconquérir la colonie. Croyez et attendez ». Il faut attendre la résurrection, comme le dit aussi Jarry dans Chez la Muse : « La mort n’est pas éternelle ».

Ainsi, en ajoutant la numérotation et le sens aux machines décrites par Carrouges, Pichon nous fait basculer de la littérature vers l’ésotérisme, du moins vers la métaphysique. La nouvelle quadrilogie mise en œuvre nous invite à une lecture plus approfondie, d’une part, de certaines œuvres tenues pour négligeables jusqu’ici, et d’autre part des grands textes hermétiques de l’humanité qui montrent la permanence d’une quête commune à travers l’élaboration intuitive de la « Machine de l’Eternité ».

Postérité littéraire des machines

Parlant de la toile de Duchamp, Arturo Schwartz affirma un jour que l’artiste « nous avait livré l’une des œuvres les plus utiles de la pensée occidentale ». Carrouges, et surtout Pichon, nous ont indiqué la voie à suivre pour se servir de cet outil qui illumine la machinerie mentale à la base de la création. Il suffira de quelques exemples pris dans la littérature de l’imaginaire (fantastique, science-fiction) ou le cinéma pour illustrer la « méthode ludique » de Carrouges et Pichon.

Quelques œuvres connues révèlent la structure quadripartite de la « machine célibataire », ou du moins quelques composantes essentielles telles que l’inscription illisible au sommet. Dans La Chute de la maison Usher de Poe, l’inscription mystérieuse est symbolisée par les livres occultes situés dans la bibliothèque à l’étage. De même, dans La Clé d’argent de Lovecraft, Randolph Carter trouve dans un grenier un parchemin composé de « bizarres hiéroglyphes tracés au roseau dans une langue inconnue », ainsi qu’une ancienne clé qui déclenchera la quête finale de sa jeunesse perdue. En ce qui concerne les thèmes de la transgression et de la répulsion qu’on trouve associés à la partie supérieure de l’appareil, ils apparaissent dans Frankenstein de Mary Shelley, où un savant perce les secrets de la nature en étudiant « la corruption naturelle du corps humain ». Chez Wells, le héros maudit de L’Homme invisible incarne l’inscription invisible des pouvoirs qu’il a transcendés. Dans La Machine à explorer le temps, le voyageur, qui a dominé les secrets du temps, tente anxieusement de déchiffrer l’énigme de la « face blanche lépreuse du sphinx creux » qui renferme sa machine. Les protagonistes de La Maison au bord du monde de Hodgson et des Montagnes hallucinées de Lovecraft observent également d’étranges inscriptions qui prophétisent les horreurs innommables qui suivront.

Le motif menaçant de la « mariée » suspendue apparaît dans Frankenstein, le châtiment du scientifique étant lié à la menace de la créature (« Je serai avec toi le soir de ta nuit de noces »). Dans La Maison au bord du monde, le voyageur halluciné essaye désespérément d’atteindre la silhouette flottante de sa vaporeuse bien-aimée, dont les avertissements à propos de la maison maudite semblent vains. Quelque délit inconnu semble sceller le destin du héros : dans A travers les Portes de la Clé d’argent de Lovecraft, la quête de Randolph Carter est ponctuée par « le rythme anormal de cette horloge en forme de cercueil, couverte de mystérieux hiéroglyphes ».

La partie inférieure de la machine est indubitablement un lieu de tourment. Dans Usher, c’est la crypte où Madeline a été enterrée vivante. Dans Frankenstein, le savant est contraint de « passer des jours et des nuits dans des caveaux et charniers souterrains », afin de procéder à ses expériences diaboliques. Dans La Machine à explorer le temps, le monde infernal des Morlocks contraste avec la sérénité apparente du monde supérieur. Le nom même des Morlocks préfigure le dieu Moloch qui symbolise les travailleurs esclaves du monde inférieur peinant sur leurs machines pour les maîtres de Métropolis dans le film de Fritz Lang. Les monstres porcins qui assiègent la maison au bord du monde surgissent d’un puits situé sous la maison. De même, Gosseyn, le héros du Monde des non-A de Van Vogt, est emprisonné dans la section inférieure de la Machine de 7 étages qui remet en cause son identité.

Le stade final, apparemment le plus tragique, correspond à un lieu de mort, comme en témoignent la dissolution du héros de La Maison au bord du monde, confronté à la vision apocalyptique de la fin du système solaire; la vision finale de notre planète agonisante par le voyageur du temps de Wells; ou la mort du « monstre » après celle de Frankenstein. Dans Usher, l' »éclaboussure » finale (consécutive à la résurrection de Madeline et à la disparition de la maison) est « le fracas tumultueux comme la voix de mille cataractes ». Toutefois, comme le suggère Pichon, la mort débouche sur la révélation, voire la résurrection parfois. On se souvient des paroles de la créature de Frankenstein avant son suicide rituel : « Mais bientôt […], je mourrai; […] Je monterai triomphant sur mon bûcher funéraire, et je tressaillirai de joie dans l’agonie, au milieu des flammes dévorantes ».

La « dimension inconnue » est réservée à ceux qui survivent à la descente aux enfers, tels Allan Quater man ou Randolph Carter. Allan Quatermain, dans She et Allan De H. R. Haggard, peut certes envisager l’immortalité dans la dernière phase de son rêve, mais semble voué finalement à la solitude : Ayesha ne sera jamais à lui. Dans A la recherche de Kadath de Lovecraft, Carter le « maudit » finit par apprendre que « [sa] merveilleuse cité d’or et de marbre n’est que la somme de ce qu’ [il] a aimé dans [sa] jeunesse ». Il pourra ainsi revoir la Nouvelle-Angleterre. A la fin de Kadath, carter vit une expérience cyclique après sa chute « à travers ces vides infinis remplis de ténèbres vivantes » : » Dans la marche lente et rampante de l’éternité, le dernier cycle du cosmos se baratta lui-même en un autre avatar passager et toutes choses redevinrent ce qu’elles avaient été d’incalculables kalpas auparavant. La matière et la lumière étaient nées de nouveau telles qu’autrefois l’espace les avait connues; les comètes, les soleils et les mondes s’élancèrent flamboyants dans la vie sans que rien ne survécût pour dire qu’ils avaient existé et avaient disparu, toujours et toujours sans commencement ni fin ». A près avoir entrevu l’avenir sombre de l’humanité, l’infortuné voyageur du temps de Wells semble condamné à errer à jamais dans quelque autre dimension; et la mort finale du narrateur de La Maison au bord du monde est le châtiment inévitable qui frappe celui qui a transgressé les secrets de l’univers. « Nul moyen d’y échapper », écrit Hodgson.

Si l’on applique la même structure au Conte de Noël de Dickens, les quatre parties apparaissent clairement, dont trois symbolisées par les trois esprits qui tourmentent M. Scrooge. On reconnaît l’Etendue et son monde profane de l’étiquette, la Durée représentée par le premier esprit qui incarne l' »incessante torture de l’univers » et montre à Scrooge sa jeunesse gâchée, notamment sa fiancée perdue. Le deuxième esprit qui figure l’Espace est l' »Esprit des Noëls passés » qui révèle à Scrooge l’hiver sordide et sombre de la pauvreté et du malheur. Le Temps, première et dernière partie à la fois, qu’incarne la Mort en personne, est le troisième esprit qui apparaît à minuit et conduit Scrooge au cimetière. Là, Scrooge déchiffre l’inscription sur une tombe : son propre nom. Terrifié, Scrooge promet : « Je vivrai dans le Passé, le Présent et l’Avenir ». Son repentir provoque sa renaissance et son extase. La vie reflue vers lui, personnifiée par le jeune Tim dont il deviendra le nouveau père.

Les héritiers de la « pataphysique » ne sont pas en reste si l’on pense aux œuvres de Boris Vian. Nous trouvons dans L’Herbe rouge une sorte de machine à explorer le temps que l’auteur compare à un « papillon » ou à une « toile d’araignée », typique des « machines célibataires ». Le « Jeu de la saignette » – jeu sadique consistant à projeter des aiguilles dans la chair de victimes ligotées et nues – nous rappelle le lit de torture de Kafka. Mais c’est dans L’Ecume des jours que se manifeste le plus tragiquement l’implication de l’homme et de la machine. Colin, le héros de Vian, condamné à la solitude en raison de la maladie incurable de sa femme Chloé, s’échine dans un atelier de cauchemar. Au-dessus de lui, quatre machines sont activées par quatre hommes, surplombant « la gueule rouge et sombre des fours de pierre tout en bas ». Des fluides passent en ronflant dans de gros tuyaux, dans la « pulsation du cœur mécanique », tandis que de longs jets d’essence traversent obliquement la pièce. Une « discordance » perce le vacarme lorsqu’un des « jets » s’arrête et reste immobile, telle une « lame de faux », provoquant l’arrêt des machines et le déchiquetage des hommes « par les engrenages avides ». Cela confirme la remarque de Linda K. Stillman : « Fondamentalement, la machine célibataire atteint précisément son zénith fonctionnel quand on la surmène, qu’elle a des ratés ou qu’elle se détraque ».

L’une des descriptions les plus fascinantes de machines cosmiques est fournie par le célèbre roman d’A. C. Clarke, 2001, Odyssée de l’espace, immortalisé par le film de S. Kubrick sorti en 1968. Nombre d’éléments de la quête de Bowman (= »l’Archer ») présentent des analogies avec nos machines : le nom même de la capsule (Discovery, ou bien Alice), la Voie Lactée, l’énigme rayonnante du monolithe, les répugnantes « limaces transparentes », le voyage de Bowman à travers « une autre dimension du temps et de l’espace », sa descente aux « Enfers » à travers « l’Abîme » et le « Pays de la Nuit », la sensation d’effectuer un voyage « préordonné », la géométrie complexe et énigmatique du « dessein cosmique », et la « leçon » finale. Le film de Kubrick, qui transcende la vision de Clarke, renforce encore les parallèles, le film étant divisé en quatre parties : « L’Aube de l’humanité », [« Le monolithe sur la Lune »], « La Mission Jupiter » et « Jupiter et au-delà de l’Infini ». Les phases les plus spectaculaires sont naturellement le temps et l’Espace, de même que le trajet initiatique de Bowman à travers l’indéchiffrable machine de l’éternité (« une machine, se protégeant des forces qui avaient défié l’Eternité »). A la fin du film, Bowman découvre qu’il fait partie d’une machinerie cosmique et cyclique qui le métamorphose en « Enfant des Etoiles ».

Il n’est pas étonnant que le cinéma reflète lui aussi notre fascination pour les machines mythiques. Métropolis de Fritz Lang était inspiré de L’Eve future de Villiers de L’Isle-Adam. Des films tels que Belle de jour (1967) de Buñuel, Le Dernier métro (1980) de Truffaut ou The Hunger (1982) de Tony Scott laissent apparaître des segments de machine. Quant au « mythe de la femme parfaite », il est au cœur de Blade Runner (nouvelle version, 1991), qui conte l’impossible union de l’homme (Deckard) et de la machine femelle (Rachel). La fin ambiguë du film souligne l’improbabilité d’une telle hiérogamie.

La « fiction cybernétique », comme l’appelle David Porush, suit parfois le sillon tracé par Carrouges. Blade Runner est tiré de la nouvelle de P. K. Dick, « Do Androids Dream of Electric Sheep« , tandis que le titre du film est emprunté à William Burroughs. Porush, étudiant la nouvelle de Samuel Beckett « Le Dépeupleur » (ca 1950), que Pichon tient lui-même pour une véritable machine littéraire, montre que l’auteur atteint à « la perfection d’un texte auto-destructeur qui détruit sa propre cybernétique ». « Le Dépeupleur« , qui invite le lecteur à « maintenir la notion » d’un énorme cylindre mécanique dans lequel une population nue est emprisonnée à jamais, est une « machine de l’éternité » qu’on peut lire comme la morne version de l’enfer mécanisé du monde contemporain. Le meilleur équivalent pourrait être l’exceptionnelle œuvre de J. G. Ballard The Atrocity Exhibition (1969), ouvertement inspirée des machines célibataires de Duchamp, Roussel et Jarry. Cette fiction déconcertante comprend plusieurs scenarii de jeux cliniques qui déconstruisent et reconstruisent la « réalité », créant une interface continue d’évènements mythiques et réalistes. Le héros suit un itinéraire grotesque dans lequel les rouages correspondent à d’absurdes « tableaux » et figures « géométriques » qui s’entrecroisent, avec pour arrière-plan un décor mécanique et technologique de folie et d’érotisme frustré – un clair avant-goût de Crash (1973) que filmera David Cronenberg.

Depuis plus d’un siècle, des œuvres étranges n’ont cessé de décrire une structure physique et métaphysique qui a modifié et parfois démantelé notre vision de la « réalité » – « la métaphysique saisie par la mécanique » comme le résume Michaux (L’Espace du dedans, 1956). Ces « machines pataphysiques », telles que nous les décrivent Carrouges et Pichon, nous indiquent une « méthode », issue de la tradition du « gay sçavoir », qui s’avère essentielle au décryptage d’œuvres provocatrices, longtemps incomprises, voire rejetées. La recherche inlassable de Jean-Charles Pichon n’est pas autre chose que cette exhortation à redécouvrir ces hommes qui ont trouvé la « forme vide » et « choisi la mort au-delà de la mort, l’Irrémédiable, allant jusqu’où personne ne va » (Les Dialectiques factrices) : Poe, Jarry, Roussel, mais aussi le Colonel Lawrence, Gilbert-Lecomte, Daumal ou Artaud.

Lauric Guillaud

Bibliographie :

Michel Carrouges, Les Machines célibataires, éd. du Chêne, Paris, 1976

J.-C. Pichon, Le Jeu de la Réalité, éd. Cohérence, Strasbourg, 1982 (2 vol.)

J.-C. Pichon, Si la notion n’est pas maintenue, non publié

Les Dialectiques factrices dans les quêtes du Graal et les alchimies, non publié

Beckett, Le Dépeupleur, éd. de Minuit

Octavio Paz, Marcel Duchamp, Appearance Stripped Bare, Viking Press, New York, 1978

David Porush, « Beckett’s Deconstruction of the machine in The Lost Ones« , L’Esprit Créateur, vol. XXVI, n°4, Louisiana State University, 1986

Arturo Schwartz, Marcel Duchamp, H. N. Abrams, New York, 1975

Stillman, Linda Klieger. 1984. « Machinations of Celibacy and Desire », L’Esprit Créateur, vol. XXIV, n°4, 1984

N.B. : La Maison au bord du monde de W. H. Hodgson est rééditée aux éditions Terre de Brume à Rennes.