II

LA DERNIERE MUE

On ne pense plus aujourd’hui que les Mayas furent le premier peuple d’Amérique du Sud. Mais il est admis que certains monuments de la ville péruvienne de Tiahuanaco doivent remonter à une époque où, au Mexique, n’existait encore — au plus — que des communautés agraires. En fait, de nouveau, l’Histoire et la légende s’affrontent ici. Tandis que les Aymaras datent la fondation de la ville des origines mêmes du monde : « Avant que Viracocha eût créé les étoiles (indication d’une invention de l’astrologie), Tiahuanaco existait déjà », A. Posnansky, spécialiste de l’archéologie amérindienne, y distingue cinq périodes architecturales, dont la première (celle des proto-Aymaras) pourrait s’être étendue du Ve au IVe millénaires.

Les tribus nomades qui campèrent alors sur ce haut plateau adoraient la lune et la mer, cultes cancériques, en même temps que des divinités solaires. Posnansky pense en effet que les « pierres levées » de la Kalasaya, dont la disposition sinon la forme rappelle les menhirs et les cromlechs bretons, pourraient être des vestiges de cette antique civilisation. Une catastrophe naturelle (le débordement du lac Titicaca) y aurait mis fin.

La seconde période (IIIe millénaire ?) n’est guère mieux définie. L’influence aymara y prédomine ; l’application des règles astronomiques et l’adoration du soleil en seraient les caractéristiques essentielles. La Porte du Soleil, énorme construction d’un seul bloc, haute de 3 mètres et large de 4, en est le principal vestige. Les décorations, puma et condor couronnées, disposition symétrique des personnages secondaires de part et d’autre de la figure centrale, elle-même munie de deux sceptres, font de ce monument le vestige d’un culte à la fois solaire et gémique.

D’autres monuments moins bien conservés, le Puma-Puncu, la porte des Lions, le Tunca-Puncu, la porte des dix et l’Umu-Puncu, n’ont pas été précisément datés. Enfin, le symbole du lion se retrouve sur des pierres amoncelées, des dalles, des morceaux de frises et des statues où se voient des hommes-pumas, les Cacha-Puma. Selon Posnansky, la rupture d’une digue aurait été la cause du second déluge qui acheva cette période.

La plupart des monuments ne sont pas sans offrir certaines ressemblances avec des édifices de Persépolis et de Thèbes, et la première pensée de ceux qui les découvrirent avait été de leur chercher une origine égyptienne ou mésopotamienne. Aujourd’hui, les archéologues admettraient plus volontiers l’hypothèse d’explorateurs venus d’Extrême-Orient. La découverte faite à Uxmal (au Mexique) de la copie d’un Bouddha et de deux effigies de femmes aux traits mongoloïdes accroupies dans la position du Bouddha endormi (musée de Tiahuanaco) appuie cette hypothèse, ainsi que certains bas-reliefs mexicains qui montrent des éléphants (animal inconnu en Amérique du Sud) et l’écriture même des Quipu, comparable à celle de l’ancienne Chine (nœuds sur cordes ramifiées).

Mais nous verrons qu’on pourrait tout aussi raisonnablement donner à la race Inca une origine achéenne, et même gréco-romaine, cependant que certaines légendes chimus et d’autres vestiges d’Amérique du Nord (grottes de North Salem, dans le New Hampshire, tour de Newport) évoquent les premières constructions monastiques en pays celtes (Irlande et Bretagne). Les archéologies, un jour, ne seront-ils pas amenés — contre l’Histoire officielle — à reconnaître qu’au cours des siècles l’Amérique n’a cessé d’être découverte ?

Effectivement, de nombreux récits, Incas, Toltèques, Ycatèques, font état de débarquements d’hommes jaunes ou d’hommes blancs, en des points différents des côtes du Pacifique et de l’Atlantique. En ce qui concerne le Pérou, qui nous intéresse ici, l’historien espagnol Cabello de Balboa avait recueilli dès la fin du XVIe siècle la légende d’un héros, Naymlap « qui voyageait accompagné de dignitaires, de femmes et de toute une armée[1] ». Les nouveaux venus auraient débarqué à l’embouchure de la rivière Faquisllanga (Lambayeque) et pris possession du pays sans combattre. Naymlap, immortel, aurait disparu un jour en plein ciel après s’être fabriqué des ailes. Je vois dans ce mythe la trace d’un syncrétisme Lion-Gémeaux, conforme aux vestiges de Tiahuanaco, et le note pour cette raison.

[1] MIGUEL CABELLO DE BALBOA, Miscelanea austral, Quito, 1586.

Les Chimus

C’est également l’arrivée d’hommes venus de la mer, « blancs et barbus », les Viracochas, qui marque l’ouverture de la troisième période de Tiahuanaco. Le chroniqueur Cieza de León rapporte qu’à l’arrivée des Espagnols, les Indiens les baptisèrent Viracochas en souvenir du mythe séculaire[1]. Aujourd’hui encore, le mot signifie « maître » et désigne surtout l’homme blanc.

Néanmoins, il n’est pas insoutenable de croire que le dieu Viracocha lui-même fut une invention très postérieure aux débuts de l’empire chimu. Car les Incas se glorifieront volontiers d’être les anciens autochtones de l’empire (chimu) qu’ils auront conquis — et même les créateurs des temples et des monuments les plus antiques ; en conséquence, ils durent assigner à leurs dieux une origine également fausse.

On estime généralement que la troisième période péruvienne se serait prolongée des débuts de l’ère chrétienne jusqu’au IXe siècle à peu près. En fait, nos connaissances de l’empire chimu ont reposé longtemps sur les seules prétentions incas, telles que les Espagnols nous les avaient transmises. Ce n’est que tout récemment que se sont révélés aux archéologues des vestiges probants du Ier millénaire de notre ère.

La finesse des tissages de coton et de laine, des tapisseries et des brocarts, ainsi que la poterie, polychrome, ornée de pumas et de condors, témoignent d’un art raffiné comparable à celui auquel parvenaient des artistes persans vers la même époque (du IVe au Xe siècles). L’Empire avait pour capitale la ville de Chanchan, qui recouvrait 18 km² et renfermait des édifices de 400 mètres sur 200, enclos de murailles hautes de 6 mètres. Renaissante, Tiahuanaco n’avait pas recouvré sa splendeur d’antan.

Beaucoup plus au nord, près de Lima, se trouvent les ruines de la ville sacrée, la Delphes des Chimus : Pachacamac. Selon Cieza de León, le dieu de cette ville, Pachacamac lui-même, empruntait la forme du chat ou du serpent, ce qui en ferait une divinité du Cancer. Selon l’ethnologie moderne, Pachacamac aurait été substitué à Irma, première divinité vénérée en ce lieu, qui eût symbolisée la mer. Lorsque l’Inca Capac Yupanqui (Pachacutec), au XVe siècle, exigea que le peuple des contrées littorales adoptât le culte de Viracocha, les princes de Pachacamac lui auraient répondu : « Nous avons notre dieu : la mer, plus grand et plus puissant que le soleil même, car il nous donne du poisson et nous nourrit, alors que le soleil calcine nos terres[2]. » En effet, Cieza de León rapporte qu’à Pachacamac on adorait aussi une divinité poisson.

Nous sommes alors dans la cinquième période de l’histoire péruvienne avant la conquête espagnole, sous la domination inca (XIVe – XVIe siècles). Une « nuit » de quatre siècles (Xe – XIIIe) l’avait précédée : la quatrième période, qui correspond exactement au « royaume » chrétien et à la création du dieu « presque chrétien » Quetzalcóatl au Mexique. Il n’est pas impossible que, pendant cette nuit intermédiaire entre l’empire chimu et l’empire inca, seules des divinités-poissons aient été adorées dans certaines parties du littoral.

[1] PEDRO CIEZA DE LEON, Crónica del Perú, Séville, 1553.

[2] SIEGFRIED HUBER, Au royaume des Incas, 1962.

L’apôtre Tonapa

Rappelons à ce sujet que les Indiens du lac Titicaca gardent le souvenir d’un thaumaturge, Tonapa, dont l’enseignement ainsi que la vie miraculeuse rappellent plus d’un trait de nos saints chrétiens : des missionnaires jésuites crurent reconnaître en lui l’apôtre Thomas[1].

Il est de fait que certains des « miracles » rendent un son bien évangélique : son combat contre les « idoles » de Titicaca, qu’il réduit au silence, les supplices que les paysans (les « païens ») lui infligent — notamment la flagellation, la marche sur les eaux (ici, sur son manteau, que portent les vagues) et, de nouveau, le radeau magique, qui vogue sans rame, sans voile, sans vent et sans courant sur le lac immobile[2].

D’autres miracles rappelleraient plutôt les grandes traditions bibliques : le rideau de flammes qui s’ouvre devant le saint ou sa victoire, grâce à une fronde, sur le géant Muratata. Enfin, des symboles gémiques ou solaires se retrouveraient dans un troisième ordre d’évènements merveilleux : les aigles qui coupent les liens qui retiennent l’apôtre prisonnier (mais, ici, les aigles sont au nombre de trois). Il reste qu’aujourd’hui encore, les Aymaras prétendent qu’un palmier solitaire fleurit le jour de Pâques sur la lagune d’Aullaga, où l’étrange missionnaire acheva son périple lacustre.

Il est également remarquable que ces légendes offrent une richesse, un enjouement, une naïveté qui contrastent singulièrement avec la tristesse affreuse des rites, croyances et « règlement » incas — ainsi qu’en Occident (aux mêmes périodes), l’ardeur, la nouveauté, la grâce des Chansons de Gestes et des Mystères populaires (Xe – XIIe siècles) contrastent avec la gravité, la vanité des dogmes, des interdictions, des discussions sans fin des scolastiques (XIVe et XVe siècles)[3].

Il faut noter enfin, fût-ce sans l’expliquer, que certains mots quichuas présentaient de frappantes ressemblances avec les langues indo-européennes : Capac pour le latin Caput (tête) ; Gori pour le grec Chrysos (or) ; Hanan pour le grec Ana (haut) ; Huasi pour l’allemand Haus et l’anglais Home ; Suma pour Sumus, Umo pour Humor, etc.

Entre la fin de l’empire chimu, au IXe siècle, et la conquête inca, au XIVe siècle, y aurait-il donc eu des missions chrétiennes en Amérique du Sud ? Ou bien l’Esprit du Temps est-il seul responsable de ces similitudes ?

Une fois encore, notre adversaire rationaliste se trouve au carrefour de deux hypothèses qui lui déplaisent autant l’une que l’autre : ou bien une science de la navigation déjà très évoluée chez les bons moines « incultes » du Moyen Age, ou bien la domination cosmique d’une « mana » sur toute la terre à époques déterminées.

[1] C. M. KAUFMANN, L’Amérique et le christianisme primitif.

[2] Le rapprochement s’impose avec le « christ » toltèque Kukulkan.

[3] Mais en Occident, le dieu (Christ) survit au Signe : l’homme se sent coupable de son abandon ; d’où, la nécessité du châtiment — le jeûne, l’ascèse, la discipline. Au Pérou, le dieu (Soleil) est mort ; d’où, le désespoir sans rémission et les suicides collectifs.

Les Incas

De ce grand dieu chimu, primitivement solaire, puis à partir du IXe siècle dieu-poisson, Pachacamac, les Incas feront seulement l’un des fils de leur dieu suprême, dont le second fils, Viracocha, divinité de la pluie et de l’élément liquide en général, était considéré comme l’ancêtre direct du peuple inca lui-même (par Allca-Vica) ; Mama-Cocha, la lune, sa femme et sœur, symbolisait aussi la pluie et l’eau. Quant au troisième fils, Manco-Capac, Il aurait été le survivant de quatre couples de frères et de sœurs ; on voit en lui un chef inca, à demi légendaire, à demi historique, qui eût vécu aux XIIIe ou XIVe siècles (Manco signifie : homme[1] et Capac : tête) et se fût imposé comme restaurateur du culte.

Mais, contrairement à l’opinion commune, il n’est pas assuré que ce culte fût exclusivement solaire. On a beaucoup disserté sur les prêtresses incas, les « Vierges du Soleil », « Aclla », choisies dès l’âge de huit ans et enfermées à vie dans des sortes de cloîtres ; convaincues de rapports sexuels, elles eussent été enterrées vives. Or, il est impossible de ne pas voir dans cette institution une équivalence des Vestales romaines, prêtresses du Feu plutôt que du Soleil (et les deux mythes peuvent être distingués l’un de l’autre, comme on le voit dans les religions du Bélier).

En effet, l’œuvre des bâtisseurs incas (routes, aqueducs, temples) évoquèrent les Romains aux yeux des Espagnols qui venaient les conquérir. D’autre part, leur culte des morts et leurs momies (malqui) rappellent le complexe Gémeaux-Cancer, tel qu’on le trouvait dans l’ancienne Egypte, à Mycènes et en Etrurie, plutôt que le culte léonin.

Antonio de Calancha donne une indication précieuse quand, à côté du dieu-puma de Huánuco, il précise que les Indiens de Cuzco prient un démon qui a l’aspect d’un serpent, ceux de Tiahuanaco un reptile lové, ceux de Tomelamba un ours et ceux de Chachapoya un « tigre », en réalité un jaguar tacheté (la « panthée » cancérique[2]. Dans les légendes péruviennes de la période récente, les serpents prédominent, gardiens de trésors pour la plupart. A l’époque de la conquête, les habitants de Pasasmaya appelaient leur sanctuaire « la maison de la lune », Si-an, et vénéraient le serpent, tandis qu’à Pachacamac, tabernacle du dieu-poisson, une renarde était également l’emblème d’on ne sait quelle déesse[3]. Enfin, Viracocha lui-même était représenté partout par une figure androgyne, et cette féminisation convenait à un dieu de la pluie : comme les Poissons, le Cancer est un signe féminin.

Il semble donc que les mythes solaires purent n’être pour l’Inca qu’un vestige de cultes antérieurs chimus, alors que ses autres dieux (le serpent) et mœurs (vestales, momies) lui auraient été personnels. Une autre hypothèse serait qu’admettant l’agonie finale des dieux solaires, il eût cherché en d’autres mythes l’appui de la Divinité Suprême. Ce passage aurait eu lieu sous le règne de Yupanqui Pachacutec, qui substitua à l’ancien dieu-soleil Inti un dieu de l’éclair (et de la pluie) dont le symbole était la « chuquiilla », un serpent à deux têtes.

Or, si l’on se réfère à la liste inca des onze souverains (de Manco-Capac à Huayna), Pachacutec, précédé d’un « Viracocha » et suivi de Tupac Yupanqui, aurait régné entre 1400 et 1460, c’est-à-dire à l’époque où, selon nos tableaux, les Gémeaux achèvent leur première mue (vers 1450) et où le soleil quitte le « champ » des Poissons. La prédiction de « Viracocha »[4], annonçant que des hommes blancs et barbus viendraient de la mer et que les Incas devraient leur obéir serait alors l’expression de la conscience mythique que « tous les dieux vont mourir » et de l’attente angoissée d’un Mythe nouveau, qui, en Occident de même, marqua la fin de l’ère des Poissons. N’est-ce pas, en effet, dans un équivalent des guerres de religion européennes qu’il nous faut chercher le sens des guerres fratricides qui déchirèrent le Pérou au XVIe siècle, juste avant l’arrivée des Espagnols ?

Cette autodestruction, sous le règne de Huayna Capac (1490-1525) avait été précédée d’un signe trop clair. Au cours des fêtes de l’Inca, un aigle blessé apparut, poursuivi par de petits oiseaux de proie. Tombé du ciel, il vint mourir au pied de la litière du souverain. Dernier symbole solaire (en même temps que gémique), l’aigle mourant annonçait la fin de l’empire fondé sur le Lion et les Gémeaux.

En conséquence, le dernier siècle de l’histoire inca ne concerne plus l’objet de ce chapitre, car elle correspond à la survivance aztèque au Mexique (le Serpent à plumes), de la magie noire en Occident et même de ces légendes suédoises où Loki, jumeau d’Odin, meurt d’une mort éternelle, rongé par le venin du Serpent. A sa façon, l’ultime croyance inca exprimerait le meurtre cyclique, eschatologique, du Lion par le Cancer survivant.

La confusion et la diversité du panthéon péruvien au moment de la conquête espagnole indique en fait une civilisation agonisante, que la mort de ses dieux a laissée démunie. Quand, en 1524, pour la première fois, Pizarre prit la mer avec quatre-vingts hommes et quatre chevaux, l’empire, divisé, entré dans la dernière phase de sa décadence, s’efforçait vainement de lier son avenir à des mythes disparus (les Gémeaux, le Lion) ou en voie de disparition (le Cancer). Les Espagnols achevèrent des moribonds.

[1] En allemand : Mann, en anglais : Man.

[2] ANTONIO DE CALANCHA, Crónica Moralizada, 1639.

[3] CIEZA DE LEON, Crónica del Perú, 1553.

[4] D’après le chroniqueur quichua Santa Cruz Pachacuti-Yamqui, ce « Viracocha » aurait été le créateur d’un monument en forme de croix érigé sur une colline ; également, il eût pratiqué le rite du baptême.

Les Parthes

A la même époque (les débuts de notre ère) où naissait le peuple chimu, le lion rugissait de nouveau en Europe, en Asie Mineure, en Extrême-Orient.

Nous avons vu comment, dans l’impatience de l’Esprit nouveau (des Poissons), des prêtres égyptiens, grecs et romains ont cru le reconnaître dans Apollon ou dans Horus, dans tous les dieux solaires. C’est qu’en ce premier siècle avant J.-C., plus brutale encore que sa disparition au IVe siècle, la réapparition du Dieu frappe violemment les esprits. Vaincus par les Romains de la République, les Celtes redressent la tête ; un nouveau dieu solaire paraît, Cerunnos, aux cornes de bélier ; en Gaule, les anciens cultes druidiques renaissent ; dans les pays slaves, un grand chef barbare, Wotan, rassemble son peuple et crée un royaume. En Arménie, Orodès arrête l’expansion romaine (53 avant J.-C.) et achève d’asseoir fermement la puissance parthe sur toute l’Asie Occidentale (à l’exception de la Syro-Palestine).

Il y avait déjà quatre-vingt-dix ans qu’un Perse, Mithridate, premier roi des Parthes, avait libéré son pays de la domination séleucide (141). Dès lors, le nouvel empire ne cesse de croître et les victoires de Septime-Sévère (158-200 après J.-C.) n’affaibliront guère une puissance que les souverains sassanides prolongeront jusqu’au VIIe siècle.

Or, les Parthes, puis les Sassanides, reconnaissaient un dieu-lumière, Mithra, dans le triomphateur du Taureau (alors crépusculaire). Au Ier siècle, sous l’influence de Néron, l’ancien dieu irano-indien était reçu à Rome, où son influence combattait celle du christianisme naissant, avant de se christianiser dans l’hérésie manichéenne. Influence réciproque : dès le second siècle, la naissance de Mithra, comme celle de Jésus plus tard, était fêtée le 25 décembre.

Le nouveau mazdéisme est en effet très loin de sa pureté primitive. C’est l’époque où, à Babylone, les juifs exilés compilent dans le Talmud l’enseignement séculaire de leurs docteurs et l’on ne peut s’étonner que le caractère bélique de la doctrine zoroastrienne s’épanouisse également dans la religion parthe, que le Perse Mani enrichira de l’apport d’un christianisme dialectique. Dans le même temps, la première mue gémique se poursuivait parallèlement, pour aboutir aux recherches savantes des philosophes d’Alexandrie.

Ainsi, à peine recréée, la religion solaire devait subir l’influence des Gémeaux, du Bélier et des Poissons. Bientôt, les tauroboles (ou sacrifices sacrés du Taureau renaissant) achèvent de compliquer le culte sassanide, qui se présente alors comme un syncrétisme de cinq religions différentes. Puis, à la veille des invasions arabes, un réformateur, Mazdak, tente de rattacher le mazdéisme plus étroitement aux courants chrétiens et bouddhistes qui imprègnent le monde entier. Un roi sassanide, Kavadh (488-528) se rallie aux théories de Mazdak et, renouvelant la folle tentative néronienne, entreprend d’instaurer un Etat communiste dans son royaume ; mais, vers la fin de sa vie, revenu à de plus saines conceptions civiques, Kavadh condamnera le mazdakisme, qui sera mis hors la loi.

Ni les conquêtes musulmanes, ni même la mort du dernier Sassanide (651) n’achèveront les destins de la religion solaire (devenue le Zervanisme) et les Persans, jusque sous l’Islam, continuèrent d’adorer l’éternelle Lumière, le Temps Primordial, Zervan Akarana, antérieur et supérieur aux dieux gémiques Ormuzd et Ahriman. Divinité zodiacale plutôt que léonine, Zervan se prêtait à tous les syncrétismes. Aussi vit-on, au Xe et au XIe siècles, en plein « royaume » des Poissons, renaître le Mazdakisme, que les Turcs réduisirent enfin (au XVe siècle).

Seul, un dernier reste de la religion, la secte des Parsis, réfugiée au Pakistan en 1490, voue encore aujourd’hui un culte particulier au Feu, et dans leurs temples une flamme brûle, symbole de la lumière divine. L’une de leurs plus grandes fêtes célèbre la mort du dernier Sassanide, détrôné par Omar. On estime actuellement leur nombre à plusieurs dizaines de millions : les Indiens, nous le savons, respectent toutes les croyances.

Krishna

Non seulement ils les respectent, mais ils les favorisent. C’est le destin singulier de ce peuple de ne laisser passer aucune mutation, aucun réveil d’un dieu sans l’adjoindre à son panthéon, comme dans la crainte de négliger le moindre apport de forces cosmiques (de l’Energie Universelle).

Assurément, étouffés par la puissance du Dieu Nouveau, le bouddha Çakya-Mouni, puis par la renaissance taurique, les dieux solaires n’eurent en Inde qu’un réveil timide, contesté. Le plus grand d’entre eux, Krishna, avatar du Bouddha, puis de Vichnou, présente des traits bouddhiques (tendresse, gentillesse) et tauriques (l’amour des vachères, l’arc de Çiva) incontestables. Cependant, étudiant les textes védiques de la période puranique, l’érudit indien Pusalker a montré qu’un premier Krishna, essentiellement solaire, aurait préexisté au Rig-Véda. Les hindouistes, plus tard, en faisant du jeune dieu ressuscité une incarnation de Vichnou, lui rendront ce caractère.

Dans le Mahâbhârata, il bandera l’arc d’Indra, il sera le cocher d’Arjuna. Dans le livre des mutations, le Bhâgavata Puranâ, où Krishna est un dieu-bouvier, certains traits, notamment le bain du héros ou sa radieuse beauté, rappellent les grandes figures solaires d’Apollon et de Siegfried.

Au XIIIe siècle enfin, un poème sacré du Bengale insistera sur ce caractère mythique du Dieu, nostalgiquement.

Les derniers emblèmes

Sous le second consulat de Marius, en 106 avant J.-C., alors que les Puranâ recréaient Krishna, que les Parthes restauraient le culte de Mithra, que le celte Wotan s’identifiait à Odin et que les Chimus servaient l’inti solaire, l’Aigle devint l’unique enseigne des Légions ; pour accentuer son caractère solaire, il fut prévu que le porteur de l’Aigle serait revêtu d’une peau de lion ou tiendrait également un foudre[1].

En ce même second siècle, les Huns (Hiong-nou) reconquéraient leur ancienne puissance avec le roi Lao-Chang (174-161 avant J.-C.). Leur tactique militaire, semblable à celle des Scythes et des Parthes, était essentiellement « solaire » : elle consistait à s’appuyer sur la mobilité extrême de la cavalerie, à harceler l’ennemi par des volées de flèches et à ne lancer le véritable assaut que contre un ennemi épuisé.

Analysant la seconde mue du Lion, nous avons négligé — volontairement — d’étudier les grandes invasions « barbares » des Ve et IVe siècles avant J.-C. : Scythes au Moyen-Orient, Huns Hephtalites dans l’Inde, Turcs, Mongols et Tougous en Chine, dont l’élan, curieusement, se trouva partout brisé alors que disparaissaient les grands royaumes solaires des Perses, des Celtes (bretons), des pré-Chimus, etc.

Ces peuples (Ouralo-altaïques), dits « nomades », étaient en fait les héritiers de royaumes considérables. De récentes découvertes soviétiques en ont révélé les centres urbains à Andronovo (1700-1200 avant J.-C.), Karasuk (1200-700) et Tagar (700-400), dont les vestiges — figurations de l’ours, du cheval, du lion d’Asie, du cerf et du bouquetin — s’apparentent aux mythes ouraniens et solaires. Or, connu sous le nom d’art Ordos, l’art animalier des anciens Huns de Mongolie est exactement semblable à cet art sibérien des second et premier millénaires.

Renaissant aux IIe et Ier siècles avant J.-C., l’art Ordos se retrouvera autour de Tchita, de Derestoursk, de Noïn-Oula et de Loun-p’ing, domaines hunniques d’où partiront les invasions barbares des IVe et Ve siècles après J.-C. Puis, au moment où le Celte et le Sassanide commenceront de céder sous la double pression chrétienne (VIe siècle) et musulmane (VIIe siècle), on verra de même un grand nombre de Huns Hephtalites et de Turcs se convertir au christianisme (branche nestorienne) ou à l’Islam.

A la fin du VIIe siècle, des trois grands peuples turco-mongols : les Jouan-Jouan, les Huns Hephtalites et les Huns d’Europe, maîtres des steppes russes, seuls les derniers survivront. Les T’ou-kiue occidentaux (les Turcs), descendants des Hiong-nou, chercheront et obtiendront l’appui de Byzance, sans cependant abandonner leur dieu. « Les Turcs tiennent le Feu en honneur d’une manière extraordinaire », écrira le Byzantin Théophylacte Simocatta ; quant à leur divinité, c’est encore et toujours le ciel solaire Tengri, auquel on sacrifie des chevaux et des moutons.

Culte du Feu et sacrifice du cheval nous sont connus pour des rites solaires : ils se retrouveront chez tous les peuples altaïques, fussent-ils ennemis comme les Mongols et les Tatars. De même, les divinités de ces tribus, qu’elles se nomment l’Aga Suprême, Tengri ou Bai Ulgen, se rattachent soit au Mythe « Maison du Ciel » soit au Mythe de l’Œil du Ciel (syncrétismes Lion-Cancer).

A l’époque où les Perses exaltaient l’enseignement bélique de Zoroastre, où les Indiens adoraient Agni, dieu-bélier, où les Grecs (Ulysse), les Romains (Horace), les Celtes (Cuchulainn) recueillaient la leçon militaire d’Israël : mobilité et ruse l’emportent sur la force, les peuples d’Asie Centrale paraissent avoir subi une évolution parallèle. Ces grands guerriers solaires accédaient — lentement — à une morale tribale et familiale, dont l’esprit de Justice frappa quinze siècles plus tard les premiers explorateurs chrétiens.

Interdiction de battre sa femme (mais autorisation de la tuer, dans quelques cas très strictement prévus) ; interdiction d’outrager un guerrier du clan et de le blesser dans son honneur, quelle que fût la faute commise ; partage équitable des biens… Au XIIe siècle, remis en vigueur ou confirmés par Gengis-Khan lui-même, ces lois et ces préceptes patriarcaux n’avaient pas aboli les pratiques chamaniques (l’escalade du bouleau) et les cultes solaires (le sacrifice du cheval). Mais, pour les Mongols de Gengis-Khan comme pour les Amérindiens, les Celtes, les Persans de la même époque, il ne fait pas de doute que le dieu-soleil est moribond ou mort.

A preuve : l’accueil des religions les plus diverses, le recours aux rites béliques, aux mythes gémiques, la tentative de rénover le bouddhisme en Chine, la tolérance polie que ces dévastateurs montrent pour tous les dieux rencontrés sur les routes de leurs conquêtes : Tantras, Çiva, Allah ou Christ.

[1] Plusieurs empereurs tenteront même de rétablir le culte solaire dans sa pureté originelle (Héliogabale : 218-222) ; Aurélien : 270-275 ; Julien : 361-363).

La nostalgie

Ainsi tenteront de recourir — une dernière fois — aux mythes solaires les peuples dépossédés de leurs dieux-poissons, bouddhistes ou chrétiens : Saint-Empire germanique au lendemain du « royaume », Parsis fuyant l’Islam, Bengale se refusant à l’hindouisme, provisoires empires, aztèque au Mexique, inca au Pérou. Mais cet ultime réveil, dont la brièveté même atteste la fragilité, ne semble avoir été nulle part une survivance léonine : l’Inca honore le Serpent, le Krishna du Bengale est un dieu hindouiste, taurique au premier chef, les Parsis reconnaissent une appartenance certaine à la tradition gémique de l’ancien mazdéisme manichéen et l’aigle double de Sigismond est trop évidemment gémique en même temps que chrétien.

Il faudrait plutôt voir dans ces divers sursauts le signe d’un affolement consécutif à la fin du « royaume », une nostalgie active mais sans espoir des anciens dieux : symbole dénué de valeur religieuse dans le Saint-Empire ou fête du souvenir chez les Parsis.

Nous relevons ce même affolement, ce même regret dans certaines allusions énigmatiques des « Kenningar » de la poésie islandaise. Composés vers l’an 1000, ces courts poèmes nous parlent des « serpents de la lune » qui accomplirent la volonté des Dieux, ou du « faucon à la rosée de l’épée, qui se nourrit de héros dans la plaine ». De telles rencontres de mots ne sauraient être un effet du hasard. Encore moins celles-ci :

« Le destructeur de la descendance des géants

brisa le puissant bison de la prairie aux mouettes.

Ainsi les dieux, pendant que le gardien de la cloche se lamentait,

anéantirent le faucon du rivage.

Le roi des Grecs ne fut pas d’un grand secours

au cheval qui court par les récifs. »

J. L. Borgès, qui cite ces vers, traduit : « Le destructeur des géants est Thor le Rous ; le gardien de la cloche, l’Eglise chrétienne ; le roi des Grecs, Jésus-Christ (par l’entremise de l’Empereur de Constantinople)[1] ». Borgès va jusqu’à remarquer que « le bison du pré de la mouette, le faucon des rivages, le cheval qui court par les récifs ne sont pas des animaux monstrueux mais un seul navire en perdition ». Pour quelque raison inconnue, cependant, il ne va pas jusqu’à préciser que le navire en perdition n’est autre que le Dieu solaire des Islandais dont les géants, le faucon, le cheval sont exactement les symboles.

Cette clef donnée, le sens du poème s’impose : c’est le même « destructeur » qui anéantit la descendance solaire (les géants) et le bison des peuples du rivage. Ainsi, malgré la conversion des Celtes, le syncrétisme Lion-Gémeaux (le faucon) n’a pu survivre ; la gémique et chrétienne Byzance elle-même n’a pas empêché la mort du cheval.

Le Destructeur n’est pas nommé. Je ne pense pas qu’il soit Thor le Roux, mais ce peut être la Loi des Cycles.

Ce fatalisme apparaît plus noble et plus lucide que la rêverie du jésuite Baltasar Gracian Y Morales dans la mauvaise imitation qu’il donna, au XVIe siècle, des Kenningar islandais (toujours selon Borgès).

Vainqueur du Taureau, le Cavalier du Jour y triomphe, coq, entre « les poussins nés de l’œuf tyndarique (les fils nés de Léda, épouse de Tyndare : les Dioscures) ». Effectivement, aux premiers siècles avant J.-C., le syncrétisme Soleil-Gémeaux (hellénique) et Lion-Gémeaux (Perse et Parthe) triompha du Taureau babylonien. Mardouk est mort, quand Castor et Pollux — et Mithra survivaient. Mais ce n’est pas à cette ancienne victoire que le bon jésuite songe. Le symbole du Coq et le ton du poème, bien de son époque « précieuse », laissent voir que Morales entend prédire ici une future victoire de l’emblème solaire (gallique) et gémique (byzantin) sur le Taureau musulman ; car c’est le temps où le catholicisme pleure la perte de Constantinople et se désespère de l’influence turque en Europe. Vains espoirs : nul dieu léonin n’est plus en mesure de vaincre le Croissant.

Un écrivain qui ne l’ignorait pas, Rabelais, s’était attaché dans son Gargantua à donner de cette agonie des mythes solaires une illustration satirique et précise : les roues enflammées y deviennent des jeux ; ce sont des poutres de bois que chevauche le géant au sommet du château de son père ; enfin, le concept de « gigantisme » cède au concept d’énormité, définitif avilissement.

Dans une œuvre antérieure, « Les Grandes et Inestimables Chroniques du Grand et Enorme Géant Gargantua »[2], le fils de Grand-Gousier et Gallemelle était déjà une parodie de Narayana, le dieu-lumière. La jument qui les porte tous trois — un nuage orageux — vient mourir au bord de « la mer des Celtes », où Grand-Gousier forme la presqu’île du mont Saint-Michel et Gallemelle l’îlot de Tombelaine. Merlin adopte l’orphelin et l’emmène à la cour du roi Arthur, où ses exploits émerveilleront les princes. Reprenant l’œuvre et l’épurant de certains aspects mythiques, Rabelais l’enrichit d’autres symboles. Ainsi, Gallemelle, devenue Gargamelle, est fille du roi des papillons (déesse de l’air) comme toutes les Déesses Vierges, mères de héros solaires, des légendes hittites, indiennes ou nordiques.

Morts au monde, dépourvus de quelque efficacité, les dieux n’en survivent pas moins dans les œuvres. Au Gargantua succèdent le « Don Quichotte », autre parodie désabusée des grandes légendes solaires, « L’Astrée », puis les poèmes de La Fontaine, Parny, Fabre d’Eglantine, Chénier. Les sonnets des Chimères sont à relire dans cet esprit :

L’aigle a déjà passé, l’esprit nouveau m’appelle,

J’ai revêtu pour lui la robe de Cybèle…

C’est l’enfant bien-aimé d’Hermès et d’Osiris !

(HORUS.)

La treizième revient, c’est encore la première…

Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant ?

(ARTEMIS.)

ou bien :

Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours !

Le temps va ramener l’ordre des anciens jours.

(DELFICA.)

Après l’œuvre de Nerval, il faudrait étudier Les rois en exil, de Daudet, les romans de son fils, ceux d’Elémir Bourges : Les oiseaux s’envolent, les fleurs tombent, Le crépuscule des dieux — et, naturellement, Les Pléiades, de Gobineau.

Nostalgie des vestiges ou parade des ombres ?… Mais tout n’est pas littérature ici. Parallèlement, les mythes solaires, le lys, l’abeille, la roue, illustrent les diverses interprétations données par les « initiés » royalistes aux Centuries de Nostradamus, à la Prophétie de Malachie, etc. La même nostalgie explique cette passion véhémente que les lecteurs de France-Dimanche et Ici Paris vouent aux « romans vécus » des Rois et des Princesses.

Quelques ordres monarchiques occultes ne tentent-ils pas encore de retrouver le secret de leur ancêtre « L’ordre de l’Etoile », fondé par Jean II en 1350 et dont la devise était : « Monstrant regibus astra viam », les astres montrent la route aux rois ? Mais cette route astrale, aujourd’hui, ne mène plus qu’au royaume des morts.

[1] J. L. BORGES, Histoire de l’Eternité, Ed. du Rocher.

[2] G. LANOE-VILLENE, Le Livre des Symboles, Lettre C (Cheval). LOUIS MOLAND assure que l’opuscule « plat et lourd » ne peut être de la main de Rabelais. Mais CHARLES BRUNET (Recherches, 1852) et PAUL LACROIX (Editions de Rabelais, 1868) étaient d’un avis contraire.

Les dernières mues du Lion

Aussi loin que nous puissions remonter dans l’Histoire et aussi près que nous regardions, il semble donc que le Lion (ou le Soleil ou le Roi) ait été de tout temps adoré — jusque vers l’an 1000 de notre ère (et regretté depuis).

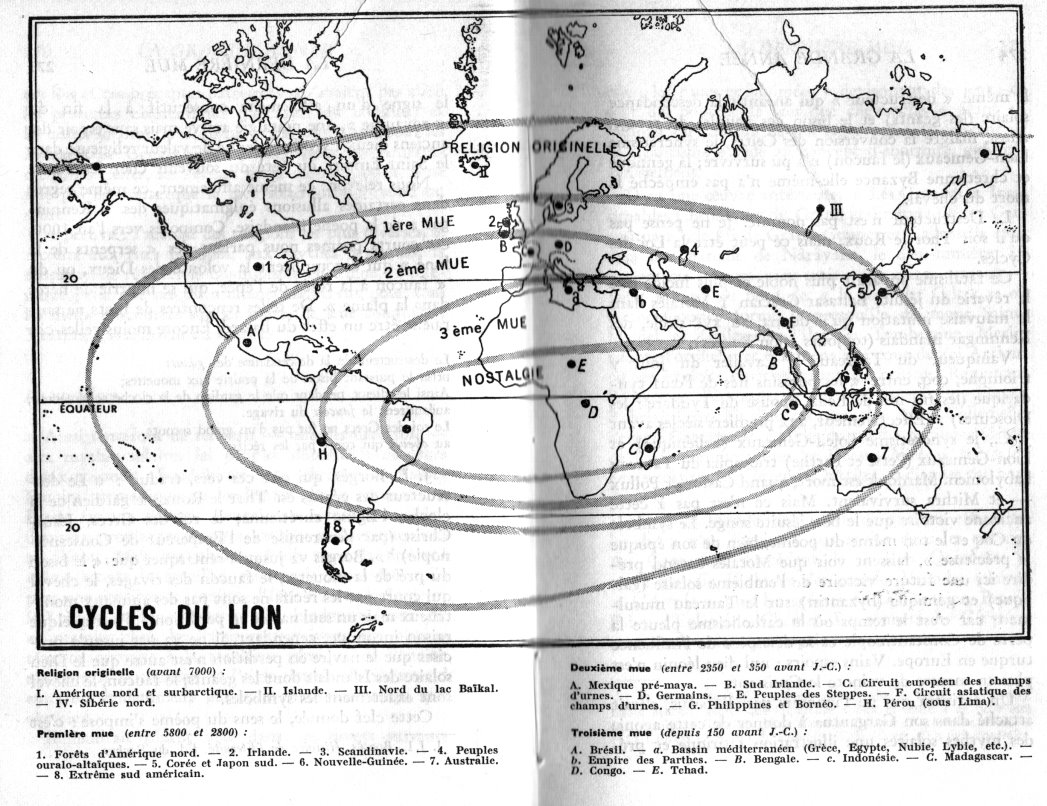

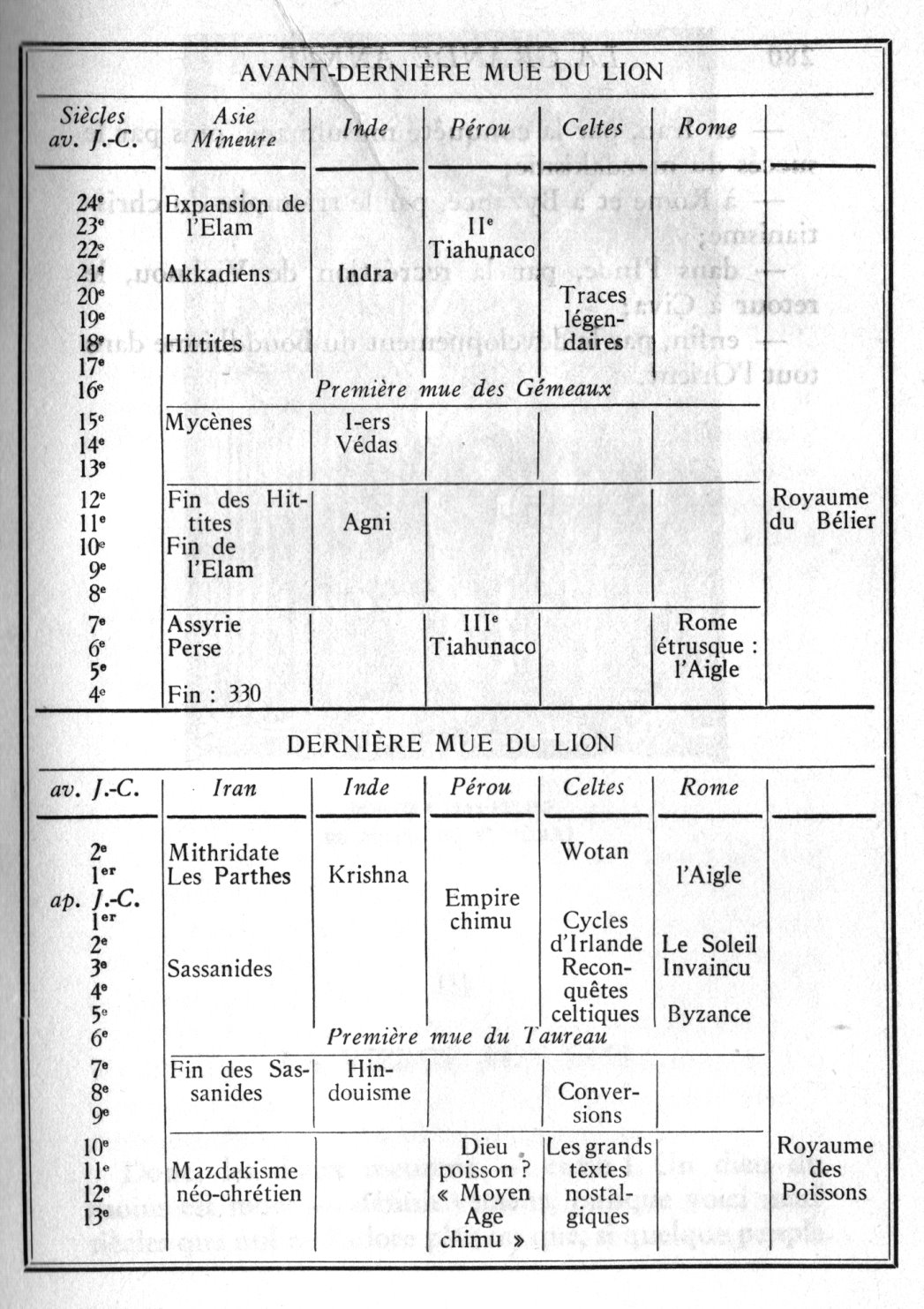

En étudiant de plus près ces cultes, cependant, nous devons remarquer dans leur succession deux solutions de continuité très exactement définies. La première sépare les « âges légendaires » (Shamash, Horus, Dumuzi) de la renaissance élamite et de la croissance akkadienne. Elle pourrait s’étendre de la fin de Suse III et de la ruine de Kish, vers 2850, jusqu’à 2350 avant J.-C.

La seconde se situerait au moment de la destruction de l’empire perse et du premier arrêt des invasions barbares, au IVe siècle avant J.-C. ; elle n’excèderait pas trois siècles.

Nous aurions ainsi :

1° d’une part, une mue de deux millénaires (XXIVe-IVe siècles avant J.-C.), caractérisée par :

— les traces d’une culture péruvienne au IIe millénaire avant J.-C. (Porte du Soleil, etc.) ;

— les traces d’une ou de plusieurs civilisations celtes en Irlande et dans les pays nordiques ;

— les royaumes successifs de l’Elam, de l’Ourartou, de la Médie, puis de la Perse, dont le dernier fut détruit par Alexandre (331 avant J.-C.) ;

— des vestiges de cultes solaires en Inde — jusqu’à l’avènement du Bouddha ;

— des vestiges de cultes solaires en ETRURIE et dans la Rome primitive des Rois ;

— les résultats des fouilles (à peine commencées) dans les grands royaumes disparus de l’Asie Centrale : Andronovo, Karasuk, Tagar ;

2° d’autre part, une mue d’un millénaire plus ou moins, dont l’origine pourrait être datée du second siècle avant J.-C. et dont l’agonie se prolongerait jusqu’au cœur du « royaume » chrétien.

En ses divers syncrétismes (Lion-Gémeaux ; Lion-Taureau ; Lion-Bélier), elle serait caractérisée :

— en Asie Centrale, par la renaissance de l’art Ordos, puis la ruée des Huns (jusqu’en Occident) ;

— dans l’Inde, par la renaissance de Krishna ;

— à Rome, par le recours à l’Aigle solaire (106 avant J.-C.) ;

— en Iran, par l’avènement des Parthes, puis des Sassanides ;

— dans les pays nordiques par la renaissance d’Odin (Wotan) et en Irlande par le cycle de Cuchulainn ;

— en Europe occidentale, par les reconquêtes celtiques et franques ;

— au Pérou, par l’avènement de la civilisation chimu.

Cette mue s’achèverait :

— au Pérou, par la période dite du « moyen âge chimu » ;

— en Scandinavie, Germanie, Irlande, etc., par les conversions massives des Celtes ;

— en Iran, par la conquête musulmane, puis par le succès du mazdakisme ;

— à Rome et à Byzance, par le triomphe du christianisme ;

— dans l’Inde, par la recréation de Vichnou, le retour à Çiva ;

— enfin, par le développement du bouddhisme dans tout l’Orient.

Jean-Charles Pichon 1963