IV

LE REVEIL DU TAUREAU

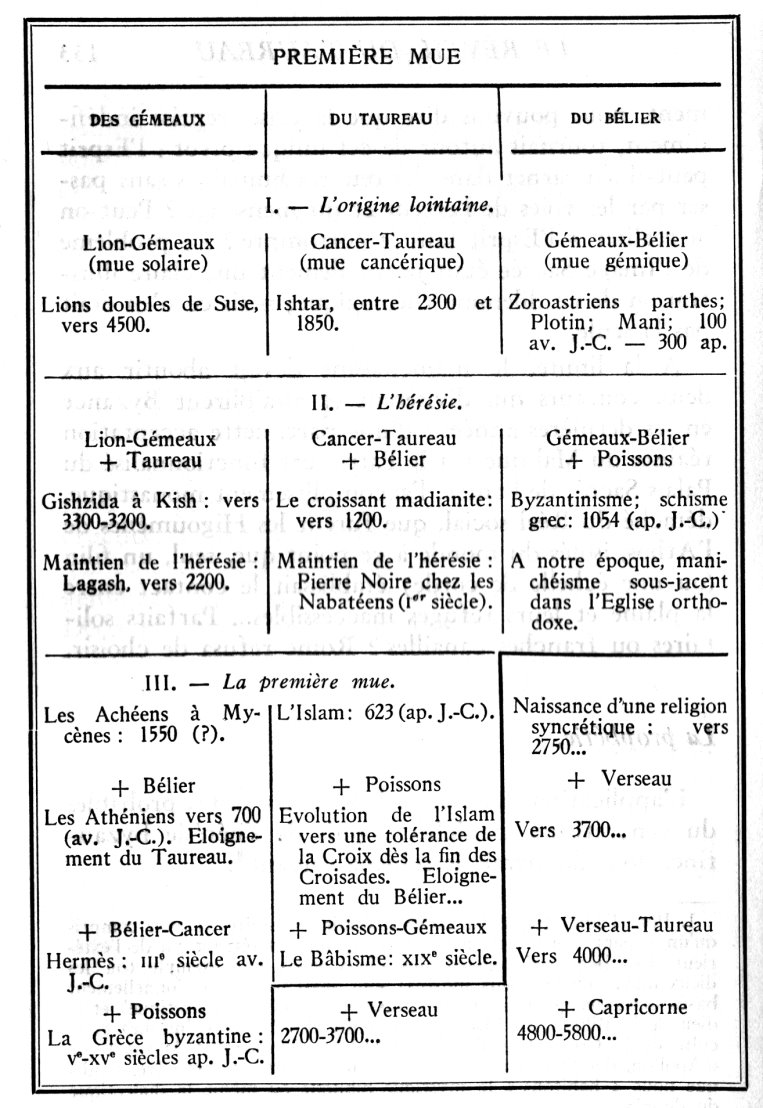

L’histoire de la religion taurique, en Sumer puis à Babylone, nous avait laissé croire qu’une religion s’achevait au terme de quatre mille ans. Parce qu’elle nous a permis de remonter plus haut dans le temps (jusqu’à 7000 avant J.-C.), l’histoire des Gémeaux nous révèle qu’il n’en est rien ; ou que, du moins, cette « mort » du cinquième millénaire peut n’être que provisoire, une sorte de « crépuscule », d’où la tradition mythique renaîtrait, encore vivante et créatrice.

Néanmoins, elle renaît différente, moins pure, liée à d’autres traditions, qui la déforment ou la colorent d’une manière inattendue, en sorte qu’elle ne se laisse pas aisément distinguer parmi d’autres panthéons ou syncrétismes. Un certain recul est nécessaire pour la reconnaître, la suivre au fil des millénaires. En ce qui concerne les Gémeaux, le recul est à peine suffisant : il laisse apparaître une seule mutation, que d’autres pourront suivre. En ce qui concerne le Taureau, le recul est presque nul.

Dans l’hypothèse, pourtant, où l’éternel retour régit le rythme des métamorphoses comme il régit le rythme de la marche au « royaume », l’histoire des Gémeaux nous enseigne que six ou sept siècles de « sommeil » ou d’absence s’écoulent entre la fin de la religion-mère et sa première mutation.

En ce cas, ce ne serait pas avant le 6ème ou même le 7ème siècle de notre ère que nous devrions trouver trace d’une ou de plusieurs mues tauriques. Effectivement, du 1er siècle avant J.-C. jusqu’au 3ème siècle après J.-C., le Taureau disparaît du monde entier (des panthéons grecs et indiens eux-mêmes) ; c’est l’époque où Babylone se laïcise, où, en Egypte, Sérapis remplace Apis, où les légions romaines rejettent l’emblème du Minotaure. Mais, dès le 4ème siècle après J.-C., le dieu ressuscite, timidement d’abord, à Doura-Europos sous le nom de Zeus-Kyrios[1] et sous le nom de Zeus-Belos (Bôl) à Palmyre[2], dieux primitivement solaires, assimilés tardivement au Bel babylonien ; ou bien, sous les nouvelles dynasties sassanides, en Perse, comme victime sacrée du dieu solaire Mithra.

Mais, victime en Iran, le Taureau se confond encore, en Jordanie et en Transjordanie, avec le dieu-serpent, le dieu-lune ou le dieu solaire, de sorte qu’il n’y a là que l’ébauche d’un réveil, nullement une nouvelle religion. Plus intéressante serait la mention, chez les Nabatéens (arabes de Transjordanie) d’un dieu secondaire, Dusarès, identifié à Dionysos. Saint Epiphane rattache ce dieu au Mithra perse en le faisant naître un 25 décembre de la vierge Ka’abou. Adoré sous la forme d’une pierre noire, il sera plus tard rapproché de l’Allah musulman, et le nom Ka’abou de la Ka’aba de la Mecque. En fait, « les noms propres nabatéens attestent que le dieu Allah était vénéré chez eux, tout comme chez les Palmyréniens, mais ce ne sont que les inscriptions safaïtiques qui fournissent ce nom divin à l’état isolé ».[3]

Vers le même temps, le panthéon indien récupère l’ancien Taureau. Après un « sommeil » de quelques siècles, la religion nouvelle, le bouddhisme, l’accueille comme une incarnation de Bouddha : Krishna, le dieu joueur, le jeune dieu bouvier aimé des vachères.

Comme le héros taurique Hercule, Krishna étrangle, enfant, le serpent Kâliya, qui l’étouffait de ses anneaux ; comme Gilgamesh, il triomphe d’un démon (Arishta) et de Çiva lui-même, l’ancien dieu taurique, dont il est seul à pouvoir bander l’arc. Il faut noter cependant que les dieux solaires de même (Indra, Odin, Osiris) combattent le Serpent. D’autre part, dans la mesure où Çiva, précisément, est dieu-taureau, la victoire de Krishna sur lui ferait du jeune dieu un mythe solaire plutôt que taurique. Nous verrons qu’également Krishna banda l’arc d’Indra, et que de nombreux traits le rattachent au cycle léonin (solaire), si bien qu’il se présente comme un mythe ambigu.

En fait, il faut attendre le 6ème siècle pour qu’une religion s’impose en Inde, sinon nouvelle, du moins fondée sur un syncrétisme nouveau : l’hindouisme. Née dans les derniers siècles du Taureau (vers 250 avant J.-C.) et probablement suscitée par les conquêtes d’Alexandre, fidèle servant de Mardouk, cette religion n’avait d’abord connu qu’une audience limitée avant de se fondre dans le bouddhisme et de se présenter comme un « catalogue » des mues du Bouddha. Sous l’impulsion du mouvement « bhakti »[4], elle devait renaître avec un tout autre caractère, et l’ancien dieu Çiva y revêtir une importance croissante, jusqu’à « coiffer » et supplanter toutes les autres divinités védiques.

[1] Franz CUMONT : Fouilles de Doura-Europos, Paris, 1920.

[2] SEYRIG : Syria, XIV, 1932.

[3] René DUSSAUD, opus cité.

[4] Dont le livre essentiel, la « Bhagavad-Gîta » (le chant du bienheureux), est communément daté du 3ème ou du 4ème siècle après J.-C.

Çiva

Dans l’iconographie moderne de l’Inde du Sud, Çiva se présente avec son épouse Parvati (une des mues de l’énergie cosmique) sous l’aspect d’un couple divin monté sur le taureau Naudin. En l’ancien dieu ressuscité se retrouvent tous les attributs du mythe primordial : le membre viril et la double corne. Sous cet aspect, il est redevenu Indra-Çiva, c’est-à-dire l’Enkil sumérien, et les hymnes qui le chantent ont l’accent que nous avons entendu vibrer dans le Livre de la Création :

« Quand tu danses pour la conservation du monde, la terre battue par tes pieds tremble comme sur le point de périr, le ciel est pris de vertige, l’armée des planètes est détournée (de sa marche) par le mouvement de tes bras et le firmament, que touche ta coiffure, est prêt à s’écrouler — tant paraît contradictoire ta puissance, toujours d’accord avec elle-même, O Toi qui es au-delà de tout et qui renfermes tout ! »[1]

Aux débuts de l’hindouisme, Çiva n’était qu’une mue de Vichnou, le dieu suprême, l’Essence de l’Univers ; par la suite, il se confondit avec le Maître des Dieux. En Indochine (empire Khmer), dès le 7ème ou le 8ème siècle, le couple Vichnou-Çiva formait le dieu unique Harihara. En Inde même, au 13ème siècle, Çiva était nommé « Vichnou plus que Vichnou » : « Les âges où se succèdent plusieurs millions de dieux dans le ciel, où plusieurs Brahmâ meurent et où Vichnou lui-même cesse d’être ne sont qu’un des moments de Çiva. »[2]

Tous les dieux, dira-t-on, se retrouvent dans l’Inde ! C’est vrai, et nous verrons pourquoi. Il est également vrai qu’aucun de ces dieux ne s’arrache au « cycle des années », dont il est le captif, assez longtemps pour que l’observateur occidental puisse l’isoler nettement de ses rivaux : les dieux morts sont toujours sur le point de renaître ; renaissants, de mourir. Pour ces raisons, il faut chercher ailleurs qu’en Inde l’équivalent de ce que fut la survie gémique en Achaïe puis en Grèce.

[1] Cité par René GROUSSET : Les religions d’Orient.

[2] Le grand théologien de cette période fut l’Indien Ramanuja, qui vécut aux 12ème et 13ème siècles. De la même époque sont datés les Bhagavatas.

Le Croissant

Les plus anciens vestiges de la « mue achéenne » remontent en fait bien au-delà de cette mue elle-même, jusqu’au royaume de Kish (entre 3200 et 2800 avant J.-C.), dont nous savons que l’un des dieux fut l’Etre aux deux lions, Gish-Zi-da, le futur dieu de Lagash.

Créé à cette époque et en ce lieu, le syncrétisme hérétique « lion-gémeaux » se retrouverait mille ans plus tard dans la capitale du roi Goudéa, puis à Mycènes, la ville préhellénique et jusque dans la ville philistine Hazor. Le Taureau, puis le Bélier s’y ajouteraient sans détruire le thème gémique et solaire dont Castor et Pollux demeurent l’illustration légendaire et l’Aigle Double l’emblème.

Cette croyance commune nous a conduits à découvrir un lien entre les Goutéens (2200-2000), les Peuples de la Mer (1400-1200), les Philistins (1200-1000) et, pour finir, les Athéniens et les Spartiates ; de même, d’autres croyances communes rattachent des peuples qu’à première vue on ne songerait pas à rapprocher. Elles concernent toutes un syncrétisme du Cancer (la Grande Mère, le Lune) et du Taureau, El ou Hadad, connu de tous les peuples de la Méditerranée dès le 2ème millénaire. En effet, le dieu babylonien de la lune, Sin, était appelé « le puissant veau d’Enlil » et Nannar, le dieu lunaire d’Our : « le puissant taureau du ciel, fils le plus remarquable d’Enlil. » Dans l’Egypte du Moyen Empire, la divinité de la lune était également dite « le taureau des étoiles ».[1]

Le symbole parlant en était le croissant, que le Livre des Juges nous montre porté par les Ammonites, ennemis des Hébreux[2], et que nous voyons tout au long du 1er millénaire, décorant le front d’Isis, la déesse égyptienne, d’Ishtar, la déesse assyrienne, d’Ashtar, la déesse phénicienne, et de la déesse carthaginoise Tanit. Le croissant d’une part évoque la lune, d’autre part les cornes du taureau.[3]

Or, l’hérésie éléphantine, aux premiers siècles avant J.-C., consistait en une alliance de ce dieu « Cancer-Taureau » et du bélier bethélien, sous le nom de Bethel, Harambethel, Ashûmbethel et de la déesse lunaire Anat, comme l’hérésie de Lagash, sous Goudéa, avait consisté en un syncrétisme du dieu « Lion-Gémeaux » et du Taureau d’Ourouk.

Ce parallélisme conduit tout naturellement à rechercher une équivalence à la renaissance des Gémeaux (vers 1500 avant J.-C., à Mycènes) dans une renaissance probable du Taureau qui se serait située 2150 ans plus tard, vers 600-650 de notre ère, et aurait recueilli à la fois le Croissant (lune-taureau) et le Bélier.

On en trouve sans peine la trace. Imprégnée de l’esprit biblique et symbolisée par le Croissant même, cette religion existe. Son origine, l’Hégire, est datée de 622.

A ce premier lien entre Bethel et la Mecque, s’ajoute un autre symbole permanent : la Pierre Noire, déjà connue des Phrygiens et adorée à Pessinonte comme une image aniconique de la Grande Mère.[4]

Une autre pierre noire avait été l’autel du culte hérétique de Bethel (où, nous le savons, vécurent les Hétéens, premiers occupants du royaume bélique de Colchide) ; plus exactement, Bethel était cette pierre même. Après son rêve prophétique, « s’étant levé de bon matin, Jacob prit la pierre (dont il avait fait son chevet), la dressa pour monument et versa de l’huile sur son sommet. Il nomma ce lieu Bethel, car primitivement la ville s’appelait Luz. »[5]

Or, cette pierre bethélienne (multipliée) allait demeurer un objet de culte pour les arabes nabatéens de la Transjordanie et les Safaïtes de l’est du Hauran. En Nabatène, le bétyle sacré deviendrait le support du dieu Dusarès (identifié à Dionysos), fils de la Vierge Mère Ka’abou[6], cependant qu’à Chypre, dans le port de Bapho, sous forme d’une Pierre Noire on adorait la déesse lunaire.

Quand Mahomet se dresse, à la fin du 6ème siècle, « les tribus arabes sont encore plongées dans une idolâtrie dont le culte de la Pierre Noire, à la Ka’aba de la Mecque, donne la mesure ».[7] Mahomet ne pouvait ignorer le sens de cette « idolâtrie ». Loin de la combattre, pourtant, il l’utilise : c’est de la Pierre Noire de la Ka’aba qu’il s’élève et disparaît aux yeux des hommes, ravi en Dieu…

Ce dieu lui-même, Allah, n’est autre que l’Aleph de la Torah et de la Cabbale juive (idéogramme du Taureau) en même temps que l’El phrygien et ammonite (taurique et lunaire à la fois), comme le Zeus primitif des Grecs avait été, tout à la fois, le dieu du tonnerre et de la foudre, époux de la Grande Fécondatrice et le Maître de l’Aigle, le père d’un des Dioscures.

[1] Mircéa ELIADE : Traité d’Histoire des Religions.

[2] Livre des Juges, VIII, 21-26.

[3] Mis en lumière par MENGHIN (cité par Mircéa ELIADE).

[4] En 205 avant J.-C., Attale, cédant au désir des Romains de posséder la Mère des Dieux, la fit livrer à Rome, où la Pierre fut installée sur le Palatin.

[5] Genèse, XXVIII, 18-19.

[6] René DUSSAUD, opus cité.

[7] René GROUSSET : Les Civilisations d’Orient.

Le Coran

Ainsi, le dieu : Allah, le culte secret : la Pierre Noire et le symbole : le Croissant rattachent triplement l’Islam à l’ancienne religion taurique. Mais l’aveu le plus clair de cette filiation est le Coran même, dont le chapitre premier (7 versets) n’est qu’une invocation au Souverain Dieu et le chapitre II (286 versets) s’intitule La Vache.

Quatre versets en sont particulièrement significatifs :

67 — « Lorsque vous mîtes un homme à mort, et que ce meurtre était l’objet de vos disputes, Dieu produisit au grand jour ce que vous cachiez.

68 — Nous commandâmes de frapper le mort avec un des membres de la vache ; c’est ainsi que Dieu ressuscite les morts et fait briller à vos yeux ses merveilles, afin que vous compreniez.

69 — Après ce miracle, vos cœurs opiniâtres devinrent plus durs que les pierres ; car à la voix du Très-Haut, le rocher se fendit, et de ses flancs entrouverts coulèrent des ruisseaux. Mais le Tout-Puissant ne néglige pas vos actions.

70 — Prétendez-vous, ô musulmans ! que les juifs aient votre croyance ? Tandis qu’ils écoutaient la parole de Dieu, une partie d’entre eux en corrompaient le sens, après l’avoir comprise. Et ils le savaient ! »

Or, cette légende de la vache qui ressuscite les morts (rapportée d’autre part par Abulfeda) repose, en fait, sur l’épisode du Pentateuque où Dieu commande à Moïse d’immoler une vache rousse, sans tache et qui n’a pas porté le joug — mais, dans la Bible, il ne s’agit que d’une « victime d’expiation ».

L’affabulation est évidente. Non moins, la mauvaise foi avec laquelle Mahomet, tout au long du Coran, parle avec complaisance de « l’hérésie » du père d’Abraham, Azar, et de la condamnation par Moïse des adorateurs du Veau[1], alors que le Livre inspiré ne fait aucune mention du mythe du Bélier, infiniment plus important aux yeux des juifs (sacrifice d’Abraham, sacrifice des Béliers, toison préservée de la rosée, bélier du Temple, etc.).

De même, Mahomet honore les prophètes : Abraham, Jacob et Moïse, mais tout autant — et peut-être plus — les Précurseurs : Noé, Hénoch (créateur de l’écriture et de l’astrologie), Hod le prophète, Locman, l’Esope sémite, tous contemporains de Sumer ; les Madianites hérétiques (Chaïd ou Jetro, le beau-père de Moïse, VII, 83-91) ; les Génies, qui furent à Ninive (LXXII) et le premier homme et la première femme, Adam et Hève, que l’historien Abulfeda fait vivre au 6ème millénaire avant J.-C.

A la postérité d’Abel, les musulmans opposent celle de Cabel, le « premier », qu’ils se refusent à nommer Caïn, le « traître » et à rejeter d’entre les hommes. Dieu charge un corbeau de lui enseigner la manière d’enterrer son frère. « Malheureux suis-je, s’écrie le meurtrier, de ne pas pouvoir creuser la terre comme ce corbeau, pour y cacher les tristes restes de mon frère ! Il se livre au repentir. » (Coran, V, 34).

Par-delà l’enseignement de la Bible, qu’ils ne voulaient pas rejeter, ce que les musulmans cherchaient à retrouver c’était l’enseignement de Warka et de Kish. Et ils le retrouvèrent, intact.

L’appétit de jouissance — gastronomique, sexuelle, guerrière — qui caractérisait l’esprit sumérien demeure le trait le plus marquant des renaissances tauriques, tel que le dessinent aussi bien Les Mille et Une Nuits que les Soutra. Le Fatalisme illimité et l’exigence de l’Honneur établissent, en Islam comme en Chaldée, une contradiction permanente, tandis que les sciences arabes, algèbre, astrologie, rejoignent directement les préoccupations de l’antique Babylone. Seul, le Taureau Mardouk ne sera jamais recréé, parce qu’en ses mues le dieu se défigure.

[1] Dans le Veau d’Or même, les mahométans voyaient autre chose qu’une simple idole. La poussière que foulait le cheval de l’ange Gabriel donnait la vie. Fabriqué avec cette poussière d’or, le Veau mugissait et vivait (Coran, XX, 96-97).

La concordance

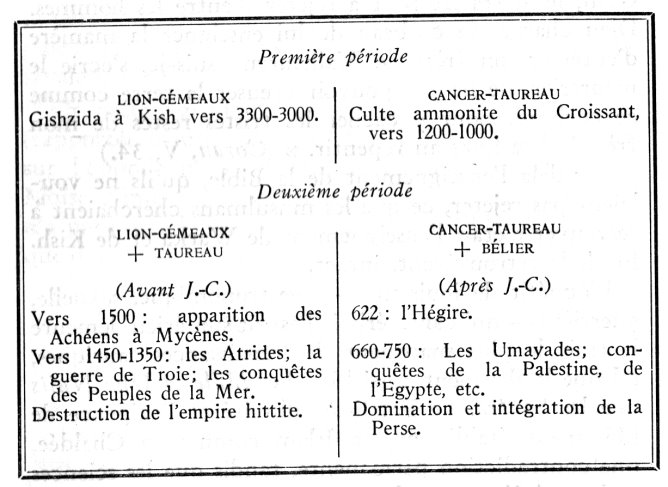

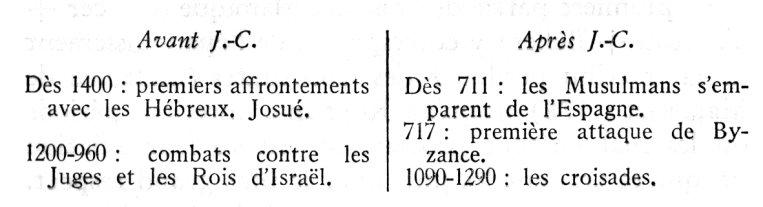

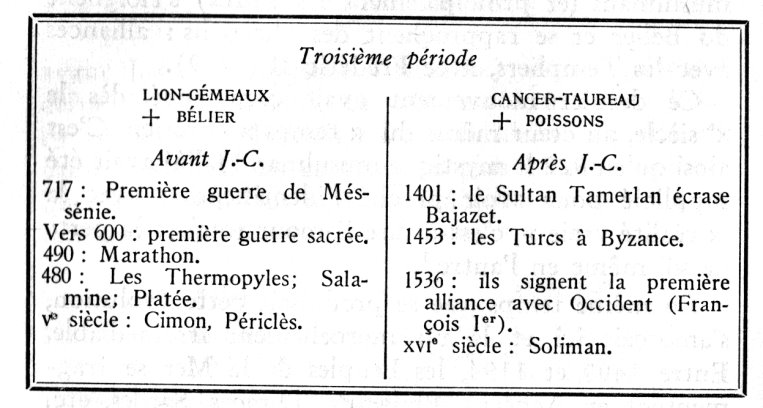

Sur le plan strictement religieux où je veux me placer, les concordances temporelles ne sont pas aisées à établir, entre la mue achéenne et la mue mahométane ; assez nombreuses et significatives pour qu’il suffise de présenter synoptiquement les deux évolutions parallèles (en renvoyant aux livres spécialisés ceux qui s’intéresseraient particulièrement aux problèmes de l’Islam).

C’est encore Oswald Spengler qui a le plus clairement établi un parallélisme évident entre, d’une part, l’orphisme primitif des Achéens, puis la formation d’une conception mathématique du Cosmos chez les Grecs, pour aboutir au stoïcisme hellénistico-romain du temps du Christ — et, d’autre part, l’intuition religieuse de Mahomet, la naissance d’une astrologie mathématique chez les Arabes, le fatalisme réaliste qui, de l’Islam, en est venu à imprégner toute l’Afrique, la moitié de l’Asie et une partie de l’Europe.

Comme souvent chez Spengler, les dates sont malheureusement incertaines et parfois fausses. En fait, il reconnaît devoir son système de cycles à Goethe, qui lui-même reproduisait certaines théories zodiacales de la Renaissance, et notamment le système de Scaliger, l’ennemi juré de Nostradamus.

Selon Scaliger, l’évolution indienne, l’évolution « persienne » et l’évolution « barbarique » (musulmane) recouvraient trois zones distinctes et parallèles d’influence cosmique.[1] Contre toutes les données de l’Histoire, Spengler admet ce schéma, dont il se contente de préciser le détail, ne craignant pas de dater le début de l’évolution indienne des Védas (vers 1500) et le début de l’histoire achéenne de 110 avant J.-C. (premières traces d’un orphisme primitif). Or, nous verrons que les premiers grands mythes indiens ont aujourd’hui plus de 6000 ans d’âge. Quant à la légende d’Orphée, ses rites et ses mystères, les écrivains des premiers siècles se rencontraient pour en dater l’origine de Cnossos et de Mycènes.

En revanche, Spengler est convaincant lorsqu’il analyse la diversité des races d’où sortit le « peuple » musulman. Le nouveau mouvement religieux, dit-il, continue les grandes religions antérieures. « Et son expansion n’est pas davantage une migration de peuples sortis de la péninsule arabique, mais au contraire un assaut de fidèles enthousiastes qui entraînent, comme une lave, les chrétiens, les juifs et les mazdéens et qui parviennent bientôt à dominer, sous le nom de fanatiques musulmans. C’étaient des Berbères, compatriotes d’Augustin, qui conquirent l’Europe, et des Perses de l’Irak (anciens babyloniens) qui s’avancèrent jusqu’à l’Oxus. Les ennemis d’hier devinrent les champions de demain. »[2]

Ainsi, seize siècles avant J.-C., les « peuples » qui se reconnurent liés par les thèmes orphiques accueillaient dans leurs rangs : des fidèles du Bélier (les Hétéens), des hérétiques babyloniens des Pays de la Mer, des peuples aux cultes solaires (Elamites, Mitanniens) et gémiques (le reste des Anatoliens). Ce sont des Indo-européens qui asservissent la Syrie et l’Assyrie, des Hittites qui dominent en Colchide et les rois des Pays de la Mer qui s’établissent — provisoirement — à Babylone.

Diodore rapporte que « les Dactyles idéens passèrent avec Minos en Europe… Orphée devint leur disciple et, le premier, apporta chez les Hellènes les initiations et les mystères ». Dans son ouvrage Contre les hérésies, Saint Epiphane attache le nom d’Orphée aux premiers mystères des Hellènes, « d’abord conçus de façon funeste chez les Egyptiens et les Phrygiens, les Phéniciens et les Babyloniens et transportés d’Egypte chez les Hellènes par Cadmos et Inachos… »

Or, Minos est le père du Taureau crétois ; Cadmos, que guidait une vache, le fondateur de Thèbes ; et Inachos (ou Iakhos), l’un des noms de Zagreus, le « père » de Dionysos. Dans l’un et l’autre cas, le symbole taurique est clairement indiqué : nous sommes dans la première partie de la première mue gémique (Soleil + Gémeaux + Taureau) entre 1600 et 1200 avant J.-C.

La première partie de l’histoire islamique (Cancer + Taureau + Bélier) y correspond : de l’épanouissement de la « tribu perdue » des Coroïshites (naissance de Mahomet : 578) jusqu’au Royaume chrétien, période où les mahométans proclament encore leur filiation bélique et traitent les juifs avec le plus grand respect.

Cette reconnaissance et cette vénération s’accompagnent curieusement de la domination de la race mutante sur les Villes Saintes du Dieu respecté. Au 15ème siècle avant J.-C., les rois des Pays de la Mer puis les Mitanniens sont maîtres de Babylone ; en 638 après J.-C., les musulmans occupent Jérusalem.

Enfin, dans les deux cas, ce premier syncrétisme entraîne le refus de la religion antérieure : 1° pour les Gémeaux, le refus du Cancer : la déesse-mère Héra devient à Mycènes une parèdre du Taureau, la déesse au mufle de vache ; 2° pour le Taureau, le refus des Gémeaux : le Coran prohibe le Double, l’Image — « la nature n’offre pas de modèle ».

[1] SCALIGER : Remarques sur Manilius.

[2] O. SPENGLER : Le déclin de l’Occident.

Période intermédiaire

Je nomme intermédiaire la période qui correspond ici et là au « royaume » de la religion « forte ». En ce qui concerne les Achéens, elle s’étend de 1350 à 900 avant J.-C. (« royaume » israélite) ; en ce qui concerne les musulmans, de 800 à 1250 après J.-C. (« royaume » chrétien). Dans les deux cas, elle est caractérisée par les combats de plus en plus violents que se livrent la religion nouvelle et la religion mutante :

Au sortir de cette période, une double influence manifeste s’est exercée entre les adversaires. D’une part, les Israélites repensent leur religion sous l’influence des Philistins : c’est le schisme d’Israël, puis l’hérésie à l’intérieur de Juda (de Jéroboam à Athalie : 933-837). 2150 ans plus tard, certains croisés, les Templiers entre autres, subissent l’influence des Sarrasins : 1200-1300.[1]

D’autre part, les Achéens s’éloignent du dieu-taureau et se rapprochent du Bélier (Toison d’Or, Ulysse, etc.) vers 900 avant J.-C. 2150 ans plus tard, les musulmans (et principalement les Turcs) s’éloignent du Bélier et se rapprochent des chrétiens : alliances avec les Templiers, avec Frédéric II (1229).

Ce dernier mouvement avait commencé dès le 10ème siècle, au cœur même du « temps » chrétien. C’est ainsi qu’en 922 le mystique musulman Hallâj avait été supplicié pour avoir prêché l’identification avec la « réalité vraie », c’est-à-dire l’amour total et la perte de soi-même en l’autre.[2]

En même temps que se produisait cette évolution, s’amorçait ici et là un morcellement Irrémédiable. Entre 1400 et 1194, les Peuples de la Mer se fragmentent en Achéens, Philistins, Thraces, Sardes, etc. Certains choisissent de séjourner en Anatolie, d’autres d’attaquer l’Egypte, qui les vainc, ou choisissent « l’Odyssée » jusqu’aux mers inconnues (l’Atlantique). A partir de 800 avant J.-C., l’un de ces groupes fonde Athènes.

Entre 750 et 970, les disciples spirituels de Mahomet, les khalifes se partagent en groupes dissidents : en Perse, les Abbâssides (760) ; en Espagne, les Umayyades (après la défaite de Poitiers : 732) ; en Egypte, les Fâtimides (969). A partir de 1350, l’un de ces groupes, les Abbâssides, va connaître une carrière prodigieuse, à la suite des premières victoires (turques) en Europe.

Dès lors, les grandes dates des deux évolutions sont dans toutes les mémoires.

Ces concordances temporelles recouvrent un autre parallélisme non plus seulement religieux mais artistique et littéraire. La poésie et l’art persan ne le cèdent en rien à la culture athénienne. Omar Khayyâm, Djelaleddine, Roumi, Hafiz… ne sont pas inférieurs aux grands lyriques et tragiques grecs. Trait d’union entre la Bible et la Croix, les poèmes et livres persans répètent sans fin le drame du Couple dans la Famille[3], ainsi que les tragédies de Sophocle et d’Euripide avaient brodé sur le thème : malheurs de la Famille dans la Cité.

Cette période de victoires et de stabilité sociale d’Athènes s’achève avec la conquête spartiate de l’Attique (413) que suivront la domination macédonienne (340) et la mainmise de Rome sur la Grèce (au cours du 2ème siècle avant J.-C.).

En 1599, tout à la fin des dynasties Shaibânides, se situe la décadence persane. La domination turque sur l’Iran à partir du 17ème siècle ressemble en bien des points à celle que les Spartiates infligèrent à l’Attique. Du moins, dans les deux cas, s’agit-il du triomphe de l’esprit militariste et civique sur une civilisation plus pacifique et esthète. Triomphe de peu de durée : avant deux siècles, la Turquie, comme Sparte autrefois, entre elle-même en décadence.

Au 2ème siècle avant J.-C., se libérant de la domination des Cassandre, des Antigone et des Macédoniens, les Hellènes créaient des Gémeaux une métamorphose nouvelle, qui les rendit aptes à s’assimiler le dieu-serpent Hermès, puis le dieu des Poissons, et ce fut le nouvel empire grec (Byzance) du 5ème au 15ème siècle de notre ère. Nous sommes à l’instant, sans doute, où le renouveau arabe, s’il veut s’assurer une longue vie, devra connaître une semblable évolution, qui l’amènera peut-être à accueillir (vers 2700) la religion nouvelle du Verseau.

Déjà, les conquêtes européennes (françaises en Afrique du Nord, anglaises dans le Moyen-Orient) avaient, au siècle dernier, l’équivalent du démembrement grec au 3ème siècle avant J.-C. Déjà, les « libérateurs » n’ont pas manqué à l’Islam plus qu’aux derniers royaumes achéens. Depuis le cri de Djamâl al-Din al- Afghâni (au début du 19ème siècle) : « Musulmans, unissez-vous ! », nous avons vu l’Egypte, puis l’Afrique du Nord secouer leurs chaînes ; l’Arabie Séoudite se créer sous Ibn Séoud ; Sajid Ahmed Khan, puis Mohammed Iqbâl (mort en 1938) faire du Pakistan l’un des centres modernistes du nouvel Islam.

Il est certain qu’aujourd’hui même nous ne distinguons pas clairement ce syncrétisme « Islam et Croix » que laissent prévoir les lois de l’éternel retour, bien que le refus du Bélier (du juif) dans les pays arabes rappelle l’éloignement définitif des Grecs pour le Taureau. Mais des mouvements dans ce sens (ainsi que dans le sens d’un nouveau dualisme gémique) commencent à se dessiner ici et là : la secte Bahaï (née du Bâbisme) accroît chaque jour le nombre de ses adeptes dans le monde entier et compte présentement cinquante-sept communautés religieuses, réparties de l’Iran jusqu’en Amérique[4] ; la secte Ahmadîja, fondée par Mirza Ghulâm Ahmed, le nouveau « Christ » (1880) se survit à Lahore : elle s’est donnée pour mission la propagation de l’Islam dans le monde chrétien.

[1] Dans son ouvrage, Les Templiers, Albert OLLIVIER tente de rejeter cette accusation. Je préfère en croire l’empereur Frédéric II qui, dès le début du 13ème siècle, « reprochait à l’Ordre d’entretenir des relations avec le sultan de Damas et d’assister à la célébration des rites islamiques ». En fait, il est assuré qu’après l’excommunication de l’empereur (pour la troisième fois) en 1245, les Templiers entamèrent des négociations secrètes avec Damas. Or, ce même début du 13ème siècle est le temps où Byzance subit le plus fortement l’influence musulmane, au point que les prince chrétiens décideront de la détruire (1205). Bientôt, Roger Bacon, Albert le Grand, Thomas d’Aquin découvriront les œuvres des Grands Arabes et, par eux, l’œuvre d’Aristote.

[2] « Je suis celui que j’aime, celui que j’aime est moi. Si vous me regardez, vous le voyez, lui ; le regardant, vous nous contemplez tous deux ». (Célèbre quatrain de Hallâj).

[3] Au siècle dernier encore, sous l’influence du Bâb, créateur d’un syncrétisme Islam-Croix, les œuvres iraniennes retrouvaient spontanément ce thème dramatique (voir extraits et commentaires dans « Religions et Philosophies dans l’Asie Centrale », par le Comte de Gobineau).

[4] Alors que j’écris ces lignes, en décembre 1962, trois « bahi’a » sont condamnés à mort pour atteinte à la foi musulmane (au Maroc).

Le peuple et la nation

Mais, dira-t-on, quels peuples étranges, qui rassemblent dans un même « groupe » Mycéniens, Athéniens, Etrusques — ou les Nabatéens, les Turcs et les Noirs du Mali ! Je laisserai répondre Oswald Spengler : « Le principe générateur de peuple a-t-il été différent chez les Jacobins et chez les Hyksos ? Combien de peuples ont pu naître de l’escorte d’un chef ou d’une bande de fuyards ? Une telle association peut changer de race, comme les Osmaniens apparus en Asie Mineure sous le nom de Mongols ; elle peut changer de langue comme les Normands de Sicile, de nom comme les Achéens ou les Danaens. Il existe un peuple comme tel, tant que dure le sentiment de la communauté. »[1]

J’ajouterai seulement qu’au contraire, parfois, le Nom nous trompe, lorsqu’il a été porté pour faire illusion ou tromperie. Il n’y a pas plus de rapport entre le Saint Empire Romain du Moyen Age chrétien et l’Empire Romain des premiers siècles qu’entre les Assyriens de 700 avant J.-C. et le premier royaume assyrien, mille ans plus tôt. Mais, visiblement, au cœur du « royaume » bélique (1100-900 avant J.-C.) des rois, ou des aventuriers, sémites ont voulu recréer l’ancienne unité assyrienne (reprenant même, au 8ème siècle, ce nom : Sargon, chargé d’une gloire impérissable) comme, au cœur du « royaume chrétien », les princes allemands rêveront de restaurer sous l’emblème de la Croix l’antique puissance romaine.

L’imposture porte en soi son châtiment : ni vraiment akkadien, ni réellement bélique (malgré le mouton du sacrifice), le nouvel Etat assyrien ne survivra pas au 7ème siècle avant J.-C. ; quant au Saint Empire, ni vraiment chrétien, ni, bien sûr, romain, il sera emporté dans les troubles du 16ème. Hâtivement « rapiécés », les antiques symboles, la déesse cancérique Ishtar ou l’Aigle gémique, entraîneront dans leur nuit les deux royaumes hybrides.

Au contraire, nous voyons que la Première Mue couvre trois millénaires. Elle naît au lendemain du Fléau, à la veille du « royaume » du Dieu nouveau, portée par la puissance cosmique qui éveille, exalte l’Esprit. Dans ce délai de deux siècles (1550-1350 avant J.-C., 600-800 après J.-C.), la religion syncrétique se trouve des prophètes (Orphée ou Mahomet), un terrain d’élection, héroïque — précisément chez ceux que la mort de l’ancien Dieu laissait dépossédés : Anatoliens, Indo-européens — ou bien Arabes, Syriens, Persans. S’y adjoignent bientôt les peuples hérétiques de la religion précédente : Goutéens des Pays de la Mer — ou bien « tribus perdues » du temps des Juges ; enfin, des impatients de la religion nouvelle, qui croient le Royaume venu : Hétéens de Colchide — ou bien Turcs nestoriens.

Eléments disparates, rien ne les prédispose à s’accorder, ni le pays d’origine ni le dieu primitif. Quinze siècles avant J.-C., les premiers Achéens venaient des steppes, dit-on, leurs dieux étaient solaires ; le dieu du Troyen était gémique et celui de l’Hétéen un Bélier d’Or. Six siècles après J.-C., la plupart des Arabes ont des dieux cancériques (la Pierre Noire, le Croissant), les Irakiens de l’ancienne Chaldée ont le dieu Taureau et les Turcs nestoriens Jésus.

Qu’est-ce donc qui fait un peuple ? Qu’est-ce donc qui lui donne ce « sentiment de la communauté », sans lequel il ne serait qu’une invention fragile ? A ce point de notre étude, il nous faut répondre : ses symboles, ses mythes syncrétiques. Car ses dieux ont créé, développé, entretenu ses mœurs et sa morale ; ses mythes ont inspiré son passé et lui font tardivement une Histoire ; ses symboles ont créé des « formes » qui sont devenues son visage.

La mosquée est une « forme » inimitable, au même titre que le temple grec. Que le Temple fût à Epidaure ou à Ostie, cela ne changeait rien à son pouvoir de rassemblement, de cohésion, de synthèse — et, de même, il importe peu que la mosquée soit à Paris ou à Bagdad, au Caire ou à Tombouctou. Il y a un « peuple » musulman par la vertu de la mosquée comme, par la vertu du temple, il y eut un « peuple » hellénique, bien que par Hellènes on entendît des communautés aussi différentes que les Athéniens, les Spartiates, les Crétois, les Cypriotes, les Lydiens — et, par ce nom de musulmans des Soudanais et des Arabes, des Iraniens, des Egyptiens et des Pakistanais.

Or, curieusement, ces formes catalysatrices, c’est à la patrie-mère du Mythe que les nouveaux croyants vont la demander. Dès le 14ème siècle avant J.-C., le « mégaron » mycénien provient de l’Anatolie troyenne ; au lendemain du « moyen âge grec », naissent dans l’Ionie anatolienne la statuaire grecque et le principe même de l’ordre architectural nouveau, sous l’impulsion d’Anaximandre et de Thalès de Milet.

De même, c’est le ziggourat babylonien qui directement inspire le minaret de Samarra (8ème siècle), c’est sur l’Euphrate que se dresse dès 790 le palais de Rakka et c’est à Bagdad même, au cœur de l’ancienne Mésopotamie, que naissent les premières mosquées de style musulman (762). Enfin, c’est à Bagdad encore, à Ispahan (Perse, province d’Irak) qu’au lendemain de notre Moyen Age l’art islamique atteint son apogée.

Car, sans cesse, poussés comme malgré eux au berceau du Dieu mort, les Achéens, puis les Hellènes reviennent en Anatolie, patrie de la divinité gémique : dès le 14ème siècle avant J.-C. (guerre de Troie), puis de 750 à 500 (la seconde colonisation), enfin au 2ème siècle avant J.-C. (au lendemain de l’ère hellénistique). De même, les Musulmans, maîtres en Babylonie, l’ancien royaume taurique, au 8ème siècle après J.-C. (l’âge des conquêtes), y triomphaient une seconde fois au lendemain du « royaume » chrétien et de l’invasion mongole (épanouissement de l’art persan). Aujourd’hui enfin, l’Irak (où fut l’antique Babylone) rejoint le nouvel Etat arabe — et ce ne peut pas être une coïncidence… Ou bien, il faudrait admettre que l’Histoire tout entière en est une.

Mais il ne peut surprendre qu’une même nostalgie, des mythes analogues, des constructions semblables, à la longue, fassent un peuple. Si le Dieu est pur de tout syncrétisme, cela peut faire un Peuple indestructible.

Non pas nos fils, ni nos petits-enfants, mais ceux qui naîtront dans cent cinquante ans commenceront de voir, ainsi, se former et se développer sous la persécution un peuple de Chrétiens aux caractères d’autant plus affirmés qu’il sera plus divisé, éparpillé dans le monde. Car, au contraire de la « nation », qui se constitue autour d’une « idée » et meurt sans laisser de traces sous le coup de butoir d’une idée neuve, un peuple est un symbole, un Verbe qui a pris forme et partout où la Forme peut être recréée, le Peuple existe.

[1] O. SPENGLER : Le déclin de l’Occident, 2ème partie.

Une communauté : la Pierre

Certes, des échanges ont lieu. C’est ainsi qu’on ne comprendrait pas que les Achéens et les Arabes, en contact pendant des siècles (en Palestine et en Syrie) n’aient pas eu des dieux, des mythes communs, passages nécessaires d’une « hérésie » à l’autre. Nous avons vu que certains dieux nabatéens portent encore le nom de Zeus alors qu’ils déjà devenus le dieu taurique (et bélique) Allah. Antérieurement aux peuples du Nabatène, le panthéon phénicien et le panthéon grec offraient déjà de curieuses équivalences entre les différentes amours et les progénitures de Kronos et de El : Dioné, c’est Baaltis ; Astarté, Aphrodite ; Rhéa se retrouve elle-même dans les deux panthéons.[1]

Un autre trait commun serait le mythe de la Pierre. Pausanias (VIII, 24) affirme que, dans les temps anciens, on voyait tous les Grecs rendre des honneurs divins « non pas à des statues, mais à des pierres brutes ». Bien avant qu’Hermès fût devenu un dieu (le dieu serpent-bélier de la Toison d’Or), les pierres protectrices du chemin étaient nommées des « hermaï ». Ainsi Bethel, lieu du culte israélite, Pierre Sacrée de Jacob, représentait le dieu lui-même pour les hérétiques d’Eléphantine et de Samarie.[2]

Enfin, les deux courants se mêlent en un seul fleuve, la pierre philosophale, découverte en terre noire (Al Chémia) par les Arabes musulmans, allait devenir, pour les alchimistes du Moyen Age un don d’Hermès lui-même, dont le nom signifiait précisément « la pierre ». Ici, nous rejoignons la magie, mais sous un angle neuf. L’image (le simulacre) gémique étant proscrite de l’Islam, ce n’est point par le « double » qu’on frappe ou qu’on guérit, mais par l’incantation. Rien n’est magique ici, que le Mot.

[1] Equivalences citées par Philon de Byblos.

[2] Non seulement pour les hérétiques. Bethel, Baitilani, se retrouve à la tête des dieux phéniciens invoqués dans le traité entre Asarhaddon et le roi Ba’al de Tyr (René Dussaud).

La magie incantatoire

Sous toutes les formes imaginables, les légendes de l’Islam et de l’hindouisme répètent à satiété le Sésame d’Aladin. Ce sont les mots sacrés qui ouvrent les portes et fendent les rochers, qui font naître ou suppriment l’amour (leur pouvoir érotique est souligné de même dans Les Mille et Une Nuits et les Kama Soutra), qui tuent ou ressuscitent.[1] Le code matrimonial n’échappe pas à cette contagion : dire trois fois à l’épouse qu’on la répudie, c’est obtenir le droit de se séparer d’elle.

S’il arrive que les jeteuses de sort musulmanes utilisent de plus anciens symboles : la tourterelle coupée en deux vivante, dont le contact guérit la méningite, le remède resterait inefficace en l’ignorance du Mot qui seul peut le charger de vertu thérapeutique. Les conjurations (de verrues, de maux de tête…) obéissent aux mêmes principes : la Formule en fait tout le prix. Car nommer, c’est créer.

On jugera par là combien nous sommes loin de la technique du Double et proches du Nombre babylonien, des incantations assyriennes ou égyptiennes de l’ère du Taureau. De même, dans le rite sumérien de régénération, le Verbe (ou la sacralisation du Nom) avait primitivement plus d’importance que le rite d’imitation et de reproduction, bien que, naturellement, celui-ci fût antérieur à celui-là. L’incantation est faite pour être répétée, ce qui implique une certaine croyance en la vertu de la Similitude. Sous cet angle, on peut admettre que la magie incantatoire n’est qu’une évolution (et une spécialisation) de la magie du simulacre ; mais aussi une précision : le simulacre imite l’objet, le mot reproduit exactement le mot. De la mue gémique à la mue taurique, l’homme s’écarte un peu plus du « mouvant de la vie », et, pour dominer le Réel, s’en éloigne.

Le manichéisme byzantin

Le jeu des concordances nous a permis d’éclaircir trop de points obscurs dans les filiations hérétiques pour ne pas tenter d’en éclaircir un autre. L’écart classique des 2150 ans nous suggère que, vers les débuts de l’ère chrétienne, a dû naître un syncrétisme entre le Bélier et les Gémeaux, qui provoqua plus tard un premier schisme à l’intérieur de la chrétienté (aux temps mêmes du « royaume ») et qui donnera naissance, l’heure venue, à la première mue du Bélier.

Cet ancien syncrétisme existe. Nous connaissons ses créateurs : les disciples de Zoroastre au 2ème siècle avant J.-C., les mystiques alexandrins au 1er siècle, Mani enfin, le Perse fils d’un prêtre judéo-chrétien de la secte des Alexeites (3ème siècle).

Le schisme existe également. Il est connu sous le nom de premier schisme grec (1054). Vers le milieu du 11ème siècle, en effet, Byzance étant aux mains des femmes, Zoé, Théodora, et sous la menace des Abbassides, des réformateurs inconscients tendaient à dissocier la « vérité » de « l’acte » reproduisant ainsi, sous la régie de l’Eglise, l’ancien manichéisme chrétien, lui-même apparenté à l’antique syncrétisme zoroastrien : Gémeaux-Bélier.

La longue « querelle des Images » était à l’origine de ce mouvement. Déclenchée en 726 par Léon III et âprement poursuivie par son fils Constantin V (740-775), cette affaire s’était présentée d’abord comme une crise iconoclaste, vraisemblablement provoquée par l’influence des musulmans et de leur doctrine : Dieu ne peut être figuré. On décrocha de force les crucifix ; le peuple se révolta (qui ne trouvait plus que dans ces « images » des vestiges de l’ancienne foi gémique) ; du sang coula et des massacres eurent lieu. Deux partis naquirent dans Byzance.

La grandeur byzantine dura le temps du « royaume », où l’on vit l’Empire englober le sud de l’Italie, toute la Grèce, l’Illyrie et la Macédoine, ainsi que l’ancienne Anatolie, la Chaldée et même l’Arménie. La paix intérieure dura juste autant. Au 13ème siècle, le problème renaissait, accru de l’apport des dialectiques manichéennes rénovées.

Sans entrer dans les détails, où l’on se perdrait aisément, nous pouvons dire que la crise, reprise indéfiniment, tournait autour de cet unique pivot : l’Esprit peut-il s’incarner dans des œuvres humaines sans passer par les voies de l’erreur et du mensonge ? Peut-on « réaliser » l’Esprit sans le corrompre ? Le problème de l’Image Sacrée était naturellement une claire illustration de ce dilemme théologique ; mais ce n’en était pas la seule.

A la limite, le manichéisme devait aboutir aux deux courants qui divisèrent et affaiblirent Byzance en ses dernières années : d’une part, cette acceptation réaliste du Mal que fut le Patriarcat fonctionnalisé du Palais Sacré ; de l’autre, l’accomplissement monastique, détaché du Réel social, que furent les Higoumènes de l’Athos, isolés du monde à ce point que, seul, un filin (ou une échelle de corde) établissait le contact entre la plaine et leurs refuges inaccessibles… Parfaits solitaires ou franches canailles ? Rome refusa de choisir.

La prophétie

L’application des concordances aux suites probables du syncrétisme manichéen, puis de l’hérésie byzantine, nous donnerait le schéma suivant.[2]

Jean-Charles Pichon 1963

[1] Et le caractère sacré du Coran tient à la splendeur de son verbe.

[2] Pour l’admettre, il est suffisant (mais nécessaire) d’avoir compris qu’un « panthéon » n’est autre chose qu’un syncrétisme vu de l’extérieur. Les liens qui unissent les dieux grecs par exemple (ou les dieux mayas ou les dieux indiens) sont aussi forts et rationnellement basés que ceux qui unissent le Croissant (lui-même syncrétique) et le dieu de la Bible dans l’Islam ou le culte des icônes (gémique) et le culte de la Croix dans l’Eglise orthodoxe. Simplement, la mystique d’Apollon, des Dioscures ou d’Hermès nous demeure étrangère, tandis que nous « habitons » la mystique biblique ou même la dialectique du double.