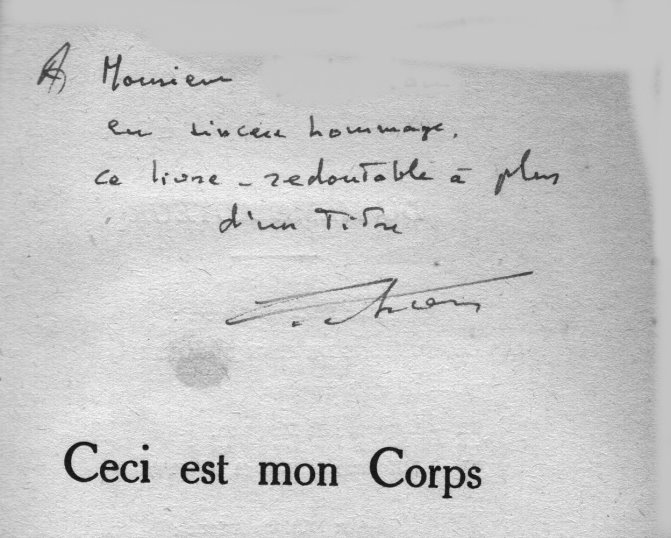

En 1950, Jean-Charles Pichon publia, à compte d’auteur, un récit évangélique intitulé « Ceci est mon corps ». Ce texte fit d’abord l’objet d’un contrat avec un éditeur, contrat qui fut rompu à la dernière minute, suite à l’intervention d’un catholique zélé.

J’étais, quand je me suis consacré à cet ouvrage, conscient de l’indécence qu’il pouvait y avoir à tenter de circonscrire un tel sujet, après Renan et le père Didon, Merejkovski et Mauriac, Papin et Hegel. Pour ne point parler des hommes moindres. Ni des plus grands : Luc, Jean, Matthieu, Marc.

Et, sans doute, avant toute chose, me faudrait-il expliquer ce choix, s’il est tant que les motifs profonds de l’écrivain s’apparentent au domaine de la raison. Il m’apparaissait bien, en effet, que mon travail devait être affaire non d’érudition mais de sincérité, et que personne ne pouvait bien parler de lui qu’à travers soi. De sorte que ce serait par le biais de la « confession » que se réaliserait la tentation de raconter sa légende, plus réelle que toute l’histoire dès l’instant qu’elle était la mienne. Mais une œuvre, cet amour, se cherche toujours des raisons, alors même qu’elle n’en a que faire.

« Ecrivain profane ou sacré », me disais-je « il semble qu’on ne puisse parler de Lui que scientifiquement ou théologiquement, sur le ton de l’exégèse ou le ton du sermon ». Et, déjà je devais reconnaître que l’acceptation inconditionnée et le refus systématique de la légende menaient, en fait, à des excès analogues. Qui proteste contre le dogme de la virginité de Marie mère se croit assez audacieux et ne voit pas qu’une naissance illégitime pose un problème psychologique tel qu’il n’est pas permis de le passer sous silence. Mieux : lorsque historiens mystiques ou matérialistes s’entendent pour nous offrir le portrait d’un Christ naissant, en quelque sorte, à trente ans du Jourdain et amputé, par suite, des neuf dixièmes de sa vie, ni les uns ni les autres ne conçoivent-ils que les vingt-neuf premières années d’un homme ont pour le moins autant d’importance que ses deux ou trois dernières ? Et, de même, le problème du miracle, qu’il soit reçu comme tel ou dénoncé comme illusoire, ne paraît pas avoir donné naissance, sous la plume de ces auteurs, à une analyse poussée de l’étrange contradiction que présente un Jésus charlatan. Ainsi de tout : dès l’instant que, replaçant les faits de l’Evangile sur un plan tout humain, on nourrit l’ambition à la fois de respecter cette source et de ne pas déborder les limites librement imposées, encore faut-il aller jusqu’au bout de son dessein et ne pas reculer devant les conséquences qu’entraîne la double méthode de travail.

Or, il se trouve, précisément, que cette méthode est fructueuse et que le résultat récompense l’effort. Je veux dire que c’est le bâtard, l’enfant angoissé parce qu’à demi étranger à sa race et, plus tard, le magicien repentant et l’homme déraciné qui nous donnent, en fin de compte, les clefs psychologiques — psychanalytiques — de ce masochiste qu’affole sa propre dualité, et devant qui s’effondre, en même temps que la croyance catholique, la conception, à la Renan, d’un sage néo-grec.

Je comprends bien qu’on me demandera de justifier cette position. Pourtant, l’on ne trouvera, dans les pages qui suivent, aucune des références qui s’imposaient peut-être, mais qui eussent alourdi un texte que, par ailleurs, je voulais simple et dépouillé. Il sera loisible à chacun, le livre refermé, de rechercher lui-même, dans les Quatre, la phrase ou le verset qui a donné naissance à tel passage prétendu scandaleux : dans Luc, l’évocation de la fuite de Marie vers le Sud ou la notation sur le miracle impossible ; dans trois d’entre eux, l’emploi du mot : « sédition » pour caractériser le délit dont s’est rendu coupable Barrabas, sans qu’il soit question, dans ces trois, de brigandage ni d’autre action infâmante. En ces passages, précisément, qui me seront reprochés, je voudrais qu’on ait la bonne foi de reconnaître que l’essentiel d’un des Evangiles est enclos ; que les Paroles Sacrées s’y retrouvent, à aucun degré déformées.

Les seuls chapitres purement imaginaires : l’adolescence, la mort de Joseph, le séjour chez les Esséniens, la fête à Byblos, je crois que rien, historiquement, ne les rend impossibles, que rien, psychologiquement, ne les rend improbables. D’autre part, traditionnel dans mon audace, j’ai respecté autant qu’il m’a été permis les caractères de ces comparses : Marie de Magdala, Ponce-Pilate, les disciples, tels que la légende les a conduits jusqu’à nous. Et les transformations, parfois profondes, que j’au dû faire subir à certains d’entre eux : Judas ou Lazare, n’ont jamais été gratuites mais commandées par mon double but : écrire un livre à la fois orthodoxe et humain.

Cela dit, que je devais dire, mon plus grand désir est que, se désintéressant de ces querelles oiseuses, le lecteur veuille bien ne voir dans cet ouvrage qu’un récit et prendre plaisir à une histoire dont je n’ai pas prétendu faire de l’histoire. Je n’ai pas la superstition des faits qui ne sont que logiques, des phrases de manuels universitaires. Mais, dans le silence et dans le bruit, dans la solitude et parmi la foule, quelque rythme toujours tend et détend en l’homme un arc dont la flèche le blesse, dirigée vers une cible invisible. Ce que j’ai pu voir de cette Cible, je l’ai dit. Et j’ai souffert un peu — à ma mesure — les tourments que cet Arc a endurés. Qu’on me pardonne le chant et l’ironie, la violence et la retenue. Celer un seul mouvement parce que je l’aurais cru blasphématoire eût enlevé toute valeur à mon aveu d’impuissance.

J.-C. P.

PREMIER

LIVRE

LA

VIE

PRIVÉE

« d’après Luc »

« Que celui cherche ne se repose pas

Tant qu’il n’aura pas trouvé… »

PREMIERE PARTIE

MARIE

ou

LA TENTATION DU BONHEUR

LA LÉGENDE

_____

PREMIER CHAPITRE

dans l’histoire

I

L’ETRANGER

Il marchait d’un pas ferme. Avait-il, déjà, la prescience qu’un grand destin devait naître de lui ? Cette connaissance l’habita-t-elle, plus tard, un de ces jours où l’homme se cherche des raisons de vivre et, s’il n’en trouve pas, en invente ? La possédait-il depuis les années de son adolescence ? Ou ne l’eut-il jamais ? Ou, si elle l’avait habité, en eût-il souri et l’eût-il chassée, d’un haussement d’épaules, comme le Danger même ?

Il craignait ces belles chimères dont se berce l’esprit inoccupé. Il ne tendait qu’à vivre et rien de plus, vivre non pas dans la mémoire des hommes, mais sur la route dure, parmi les herbes hautes, sous le ciel éternel. Et le prénom, en effet, sous lequel les hommes le connaissent ne leur fut pas transmis par des œuvres d’orgueil, mais par le seul truchement des lèvres d’une jeune fille. De sorte que tout ce que nous savons de lui, c’est ce soupir arraché à l’amour : Gabriel.

L’indifférence donnait une sonorité mate à son pas. Selon les heures et l’humeur que suscitait en lui un ciel lumineux ou couvert, il avançait, pour la fête de l’oreille, au milieu du chemin, ou dans la mousse des fourrés pour ne pas meurtrir le silence. Et dans son esprit libre, vide comme un coquillage, sans cesse s’évoquaient des plaisirs disparus. Il avait voyagé sur les barques phéniciennes, vendu des de brillantes étoffes aux peuplades pauvres du Caucase et aux guerriers avides de Numidie. Il avait écouté les discours compliqués des sophistes grecs d’Alexandrie et il leur avait répondu, dans la paix de son ignorance, sans fausse honte ni peur des quolibets. Il savait qu’il ne savait rien.

Si jeune qu’il fût, il y avait de profondes lacunes dans sa vie, des mois passés loin des maîtres et des compagnons, dans une parfaite solitude. Sa religion n’avait que faire des Dieux, ou sa vie de religion. Mais il admirait ceux qui pouvaient parler de Lui comme s’Il existait. Ç’avait été dans cet état d’esprit que, quelques jours plus tôt, à Jérusalem, mêlé à la foule sur le parvis du Temple inachevé, il avait entendu le grand Hillel prophétiser que les jours étaient venus, que le Messie allait naître et que la race élue par l’Unique allait connaître son triomphe.

Partout, dans la Ville Sainte, des pèlerins construisaient des huttes de branchages en souvenir de l’Exode. L’odeur forte des bœufs sacrifiés plongeait les fanatiques dans une ivresse hurlante, les jetait sur son passage, de longues palmes aux mains comme des injures vertes. Son nez droit, sa chevelure bouclée, ses muscles durs sous le manteau négligemment rejeté sur l’épaule, tout le dénonçait pour l’un des ennemis héréditaires, l’un de la race vomie depuis les Quarante jours et les Sept plaies ; plus maudite, certes, et plus haïe que ces soldats aux jambières d’argent qui, fièrement campés sur leurs sandales brillantes, assistaient, un sourire aux lèvres, à la Fête des Tabernacles. Il avait aimé ce remue-ménage et cette folle ardeur, et la haine même, si violente et si spontanée que, n’en étant pas le témoin, il n’y aurait jamais cru.

Cinq jours de cela : le temps de traverser la Samarie du Sud au Nord, sans hâte, en prenant le loisir de sourire aux filles rencontrées. Et, depuis l’aube, il avait laissé derrière lui la terre que les Juifs disent impure. Il avançait, heure après heure, à travers les plaines riantes et les villages bavards de Galilée. Vers la seconde heure, aux portes de Naïm, il rencontra, retour de la Ville Sainte, les derniers pèlerins qui, pour éviter le pays païen, avaient emprunté la route la plus longue, à l’est du Jourdain, et qui venaient de franchir le fleuve au-dessus de Pella.

Tischri, le mois des vendanges, le mois sacré allait finir. Peut-être tout ce peuple n’était-il pas ivre seulement de promesses rabbiniques. L’étranger surprenait parfois un groupe de très jeunes hommes qui tombaient dans une vigne comme une grappe de sauterelles ; et ils dansaient, les gros grains mûrs au bout des doigts, bouches ouvertes et têtes renversées, tandis que le propriétaire des ceps, accourant, risible, les pans de sa chlamyde au vent, levait de loin les bras dans une menace dérisoire.

Pour les fuir, il se détourna de sa route, atteignit la plaine d’Esdrelon entre deux collines rondes et veloutées comme des pêches, dont l’une, à l’Est, se prolongeait par la masse, plus imposante, du Thabor : fruit choisi pour la perfection de sa forme et placé au sommet du plat. Il fuyait moins l’ivresse que le bruit, moins la menace que le tumulte. Dans le besoin d’attente où il était, la foule l’effrayait, et les grandes villes et les ports. Il n’avait soif que d’une eau bue à même la source. Et lorsque, rencontrant quelque homme dans un sentier désert, il l’arrêtait, c’était pour lui demander non s’il croyait à Celui Qui Devait Venir, ou s’il redoutait les Romains, mais s’il faisait bon vivre où il vivait et s’il y était heureux. Pour lui demander aussi, parfois, le nom du village ou du bourg.

Il n’était pas de ceux qui pensent ne connaître les lieux traversés que lorsqu’ils peuvent leur donner un nom. Il aimait ces mots étrangers, aux résonances criardes, pour leur propre beauté et pour, seul à nouveau, comme un amant redit le prénom de l’aimée, se les chanter et se bercer de leur musique.

Le ciel était une coupe de cristal renversée. Il semblait qu’il eût suffi d’élever le bras pour en tirer des vibrations harmonieuses. Esclave de la tentation de l’Impossible, l’étranger leva le sien. Et perchés sur le dernier arbre avant la ville, deux corbeaux se mirent à croasser drôlement, l’un après l’autre, un duo d’époux acariâtres et bougons. L’étranger éclata de rire. La fontaine attendue était à deux pas de lui et la route se resserrait entre deux rangs parallèles de maisons pauvres, mais qui, sous le soleil méridien, paraissaient d’argent massif à droite et, à gauche, de bois d’ébène. Des ruelles sales, gravissant la colline, épousaient de vagues contours de marches. Même les crottes de brebis, au milieu du chemin, étaient agréables à regarder.

Il y avait un homme, devant la troisième maison à droite, petit, le visage rongé par une grande barbe rouge ; il tenait, appuyée sur le sol, une épaisse planche de pin mal dégrossie, aussi haute que lui, et il la mesurait de l’œil, inlassablement, d’un air découragé. Il travaillait en plein soleil bien qu’à deux mètres de lui le toit de la maison découpât sur le chemin une large feuille d’ombre. « Un simple », pensa l’étranger. Et il se sentit, aussitôt, très proche de l’homme parce que chez les simples seuls, jusqu’alors, il avait trouvé une compréhension vraie de la vie. Il s’approcha et demanda d’un ton hésitant — l’Araméen était l’une des langues qu’il possédait le moins — le nom de cette halte blanche. Et l’autre employa le même mot de pureté pour lui répondre. Il dit : Nazareth.

L’étranger soupira. C’était la première fois qu’il venait dans ce bourg dont le nom avait une sonorité si claire. Il murmura plusieurs fois les trois syllabes sans découvrir par quoi elles lui semblaient si lourdes d’inattendu, chargées d’avenir. Puis il sourit. Car, à chaque fois qu’il lui était donné un nom nouveau, il ressentait cette impression fugace. Où qu’il allât, il avait le sentiment d’y être mené malgré lui. Chaque relais était sur sa route une étape, en quelque sorte, définitive. Il comprenait, devant la longue file des façades éclatantes, sous le ciel inflexible, pourquoi les arguties des philosophes levaient en lui l’impatience du temps perdu et de la vaine pensée.

L’ouvrier, indifférent, s’était remis à son travail. Son regard, de nouveau, sans cesse, allait de la tranche de bois fichée en terre à la tranche droite jaillie sur laquelle reposait la coupole du cristal. A son front paraissaient de fines gouttelettes de sueur.

« Pourquoi, brave homme, ne pas travailler à l’ombre ? » demanda le voyageur.

L’homme le regarda d’un œil soupçonneux. Puis il haussa une épaule, décidé ; et, la longue planche traînant derrière lui, il entra dans la maison basse. Plus tard, l’étranger, demeuré à la même place, le devina, protégé par la nuit, qui l’épiait de l’intérieur. Il fit un grand salut à la forme curieuse et il poursuivit son chemin.

II

L’ANNONCE A MARIE

Elle fermait les yeux, parfois. Mais le soleil était sous ses paupières, la baignant tout entière dans un univers blanc — et elle revivait l’autre clarté, le mot « Messie » retentissant dans le Saint des Saints.

« Il sortira de la maison de David ». Lorsqu’on disait devant lui que sa famille était apparentée à celle du Roi, son père souriait sans répondre. Elle voyait bien qu’il n’y croyait pas. Mais sa mère le croyait ; et, parce que personne ne le croyait que sa mère, elle savait, elle, qu’ils étaient non seulement de la race de David, mais des bourgeons particuliers de l’arbre, contraints par Dieu à l’isolement et à la pauvreté pour qu’un jour plus mystérieusement éclatât leur gloire, comme le grain le plus enfoui en terre est celui qui donne le plus bel épi.

Elle était assise sur la pierre du seuil de sa maison, au milieu du village ; elle tenait dans ses mains une étoffe jaune et bleue, étroite et longue, et elle pensait, dans une stupeur ineffable, à cette Puissance qui devait naître d’elle. Quand, il n’y avait pas si longtemps, elle jouait encore à la poupée, le petit chiffon qu’elle berçait dans ses bras n’était pas seulement, ainsi que ceux de ses compagnes, un petit enfant qu’elle pouvait gronder ou punir. Mais personne ne le savait qu’elle, parce qu’elle attendait la nuit pour se relever, courir sur ses pieds nus jusqu’à la boîte où il dormait, l’emporter chaudement serré entre ses seins naissants pour, enfin, assise sur la couche dure, l’envelopper de gestes et de mots que nul ne lui avait appris :

« Mon ange, mon amour, mon merveilleux, mon grand, mon préféré, mon attendu, mon petit sauveur jaune, mon blé droit dans le jour comme une fumée un jour sans vent. »

Pourtant, jusqu’à la Fête des Tabernacles, elle n’avait jamais su, d’une façon certaine, qu’il naîtrait d’elle, celui que tous espéraient. Elle jouait avec cette croyance, sans plus, comme bien d’autres fillettes de Cadés à Bersabée, pour connaître un peu de la joie de celle qui serait sa mère. Elle n’était pas sûre. C’était pourquoi elle attendait la nuit pour s’enchanter de son rêve ; ainsi les enfants ne mêlent pas les grandes personnes aux jeux qui leur tiennent à cœur, mais jouent à jouer en leur présence, pour ne jouer sérieusement que seuls.

Il avait fallu le dernier voyage à Jérusalem, cette foule autour d’elle qui, par son impatience, par son vertige de joie, lui avait découvert que le rêve était réel. Il fallait bien que le Messie vînt, puisque tout le monde savait qu’il allait venir. Au lieu de continuer le jeu du seul, elle s’était hasardée à en mimer les gestes au milieu d’un peuple.

C’était pour elle, la petite fille sage entre le père et la mère, dont douze personnes au monde savaient le nom, pour elle qu’on brandissait des feuilles vertes et faisait fumer le sang. « De la race de David ». La prophétie lui avait percé le cœur. Elle s’était rappelé la mère, le soir, quand le père n’était pas encore rentré :

« Vois-tu, Marie. Il n’y en a pas de plus grands que nous dans toute la Galilée. Nous seuls dépositaires ! »

Les paroles pieuses du Pharisien dressé au-dessus de la multitude rendaient le même son que le balbutiement insensé de la mère :

« Qu’il est beau, le roi Messie ! Il ceint ses reins, il s’avance dans la plaine, il engage le combat contre les ennemis du Roi et il les met à mort. »

Il y avait quelque chose de vrai, là ! Et, brusquement, elle a senti que cette Chose naissait d’elle. Brusquement, sans que nul ne l’ait touchée. Elle a porté la main à cette source soudaine, si enivrée par le prodige qu’elle en a oublié la foule. Mais la foule même la protégeait, la cachait mieux qu’une forêt des amants. Et sa main, quand elle l’a regardée, était rouge. De ses doigts s’égouttait tout le sang des brebis et des boucs au même instant immolés dans le Temple, et les trompettes crièrent au même instant. Elles annonçaient au monde juif que le Messie pouvait naître.

Lorsque l’ombre s’éleva entre elle et la place vide, elle ne vit de l’homme, d’abord, que ses pieds. La tête de Marie était penchée sur le morceau de laine bleue et jaune ; par delà l’étoffe, il y avait cinq pouces de poussière dorée, un triangle noir strié de mauve et, d’aplomb dans le triangle, deux larges sandales d’homme avec des ongles ronds comme des yeux, qui la regardaient d’en bas, surgis du sol sans le moindre bruit.

Il la salua :

« Bonjour ma belle, ma pleine de grâces. Entre toutes les femmes, tu es bénie. »

Comme il tressaute, le cœur, au compliment d’un étranger ! Tout de suite, avant de le voir, au son de sa voix, elle savait qu’il n’était pas Galiléen. Lorsqu’elle a levé les yeux, elle a connu qu’il n’était pas même Juif. Alors, elle s’est étonnée de n’avoir pas, plus tôt, songé au père de l’Enfant, tenté de construire son visage. Elle comprenait, en même temps, pourquoi elle ne l’avait pas tenté. Elle n’aurait pu réussir. Il était beaucoup plus qu’étranger au pays : différent de tous ceux qu’elle avait connus jusqu’alors. Les yeux très doux sous de longs cils, une légère rougeur lui montait aux joues pendant qu’il lui parlait ; mais son maintien demeurait assuré, une grande force charpentait sa grâce et les mots incroyables, avec facilité malgré l’accent du Sud, coulaient de ses lèvres.

C’était l’heure la plus chaude, celle où les habitants du bourg dormaient, et le père et la mère eux-mêmes, dans la fraîcheur bruissante de l’unique salle de la maison. Ils étaient seuls tous deux. Il s’assit sur le seuil, près d’elle, et posa la main droite sur son épaule.

Les paupières baissées, elle voyait la main, les longs doigts minces, les petites rides pareilles aux ramures d’une feuille qui montaient du poignet aux premières phalanges, les ongles pareils à des conques. Les doigts se soulevèrent lentement, vers sa joue. Elle sentit sur sa joue une caresse qui n’était pas de sa chair, mais sa propre chair la trompait. D’être unique au lieu que double, la sensation revêtait un sens aussi miraculeux que la source de sang le jour des Tabernacles. Ici comme là, Quelqu’un prenait possession d’elle, lui imposait une douleur, un plaisir, qu’elle n’avait le droit ni de prolonger, ni d’interrompre, sur lesquels elle était sans pouvoir.

Lorsqu’il se leva pour partir, elle se leva elle aussi et se mit à marcher à son côté. Et, lorsqu’ils eurent quitté la plaine, Gabriel lui entoura la taille, pour la soutenir et pour éviter qu’elle ne tombe sur les pierres du chemin. Il la regardait de biais, l’inconnue docile, étudiait, non sans ironie, sa démarche dansante et qu’on eût dit dépossédée de toute contrainte charnelle. Les bras et la poitrine, le réseau de veines et d’artères, la chair enfin qu’il étreignait — d’autant plus violemment qu’elle en semblait absente, comme on assure son élan devant un obstacle réputé infranchissable — témoignaient de la réalité de son désir d’homme, non de celle d’une jeune fille dont il savait son nom pourtant : Marie.

Aucun avenir n’était sous les paupières qu’elle continuait de lui opposer, nuit volontaire et non moins nécessaire pour elle que pour lui le regard et le dévêtement. La joie. Mais la joie de l’homme aux yeux ouverts n’était pas moins aveugle. Le temps se circonscrivait en ces quelques minutes où — vers des buts à quel point différents ? — ils n’allaient plus penser : « je » mais « nous », et donner naissance à l’éternité.

Un arbre les reçut dont la double racine, de part et d’autre d’eux, élevait ses arceaux. Doucement, sur son épaule, il courba la tête de la fille. Il enleva son voile et l’embrassa. Puis, il défit, un à un, ses vêtements — et il disait :

« Ne craignez rien, Marie. C’est le Seigneur qui m’envoie. »

Il parlait ainsi parce qu’il savait les Juives sensibles au nom du Saint des Saints. Mais elle ne craignait pas. Elle savait qui était Dieu. Et, la première, elle parla du Fils.

« Comment l’appellerons-nous ? » demanda-t-elle.

Il répondit :

« Jésus ».

Sa science de l’Araméen était courte et Jésus un prénom commun chez les Juifs. Ainsi parlait-il, en la dévêtant, d’un ton hésitant et timide, mais qui, d’un étranger, paraissait à Marie le plus exaltant des hymnes. Il croyait ne la bercer que d’une attente amoureuse et ne pressentait pas quelle résonance en elle accompagnait ses moindres mots. Il parlait, en l’exagérant, le langage des grands aïeux ; non pas celui d’Elie ou d’Amos, mais celui de Salomon. Et, soudain, s’éloignant de lui, elle dit :

« Sais-tu que je suis de la Race, de la Famille de David ? »

Le dernier voile était tombé. Il tenait dans ses bras le fruit d’un voyage de cinq journées, le mûrissement de Septembre, la grappe aux quatre grains. Il la tenait sous lui comme le vendangeur sa récolte au pressoir. Il foulait ce corps pour en extraire tout le jus du plaisir, tout le vin de la vie.

« Il sera grand », dit-il.

Jamais, plus tôt, il n’avait pensé à ce fils. Plus tard, jamais sans doute il n’y pensa. Mais là, tout à coup, il le vit. Plus semblable à lui que la brebis au bouc, et plus différent.

« On l’appellera le Fils. Ton Seigneur Dieu lui redonnera le trône de son aïeul David. Il règnera sur ta race et son règne n’aura pas de fin. »

Et l’image qu’il se formait de ce Fils était si claire, si belle, qu’à son tour elle le vit. Elle connut que l’instant approchait où celui qui dont la Poupée n’avait que le simulacre allait cesser d’errer dans le possible et s’incarner en elle. Elle vit le Trône et le Règne qu’elle n’avait pas rêvés en vain. Et, seulement alors, elle eut peur. Ce que le rêve avait recouvert, le rêve se réalisant, reparut, plus angoissant et plus dominateur. Elle dit :

« Comment cela serait-il, puisque je ne suis pas mariée ? »

Et l’emprise des traditions se referma sur elle. Mais une autre ombre la couvrait. La brûlure vive d’une lame étrangère entra en elle si lentement, si sûrement qu’à jamais, certes, elle allait en rester marquée.

Ecartelée, une main contre la fraîcheur de la terre, une main contre cette chaleur de son corps qui ne lui appartenait pas, elle ouvrit les lèvres et les yeux et reçut, sans y croire, la danse vertigineuse d’une ramure de pin et d’une nuée qui, à toute vitesse, s’éloignaient l’une de l’autre.

« Qu’il me soit fait », dit-elle, « selon votre volonté. »

III

LA VISITATION

Quand elle revint à Nazareth, sa mère était levée et son père sorti. Il n’était pas nécessaire qu’elle parlât : sitôt qu’elle la revit, Anne sut. Mais elle était trop ivre pour se taire. Elle raconta longuement, seule en face de la vieille femme, comme elle eût été seule au milieu d’une foule. La mère alla jusqu’à la porte voir si le père ne revenait pas, puis elle prit une voix grondeuse et menaçante. Mais un rire intérieur crevait sa voix. Elle comprenait tout ce que disait sa fille.

« Etait-il beau, au moins ? » demanda-t-elle. « Etait-il beau ? »

Mais Marie ne savait pas. Il semblait qu’elle ne l’eût même pas regardé. Elle décrivait le baiser, non la bouche. Non la main, mais le geste qu’il avait eu pour lui dire au revoir, au sommet du Thabor. Il n’y avait plus eu, tout à coup, que sa chevelure descendant le sentier, ainsi qu’une mousse aérienne, une méduse flottante. Elle racontait comment, appuyée à l’arbre des Temps — dont elle ne savait pas s’il était un cèdre ou un sycomore — elle s’était tendue, tendue à tomber, pour voir, avant qu’il ne fût trop tard, quelque chose de lui dont elle pût se souvenir. Et cette chose avait été son ombre, les bras ouverts, lui détourné si loin qu’elle ne distinguait plus ses traits, mais, seulement, l’ombre d’une croix sur le sol.

Elle disait, elle croyait que cela était arrivé, qu’elle avait attendu pendant des mois et des années, et qu’elle avait peur de la vie qui lui restait à vivre, maintenant qu’il n’y avait plus rien à attendre. Mais elle se trompait et ce fut alors, au contraire, que tout commença.

Anne savait qu’elle seule était coupable. Au milieu de la nuit, elle s’approcha de la couche où Marie reposait, mais ne dormait pas. Elle dit qu’elle allait s’occuper de l’avenir. Il y avait dans le village assez d’hommes sans femme, crédules ou non, pour l’épouser. Mais la prudence voulait que Marie ne restât pas exposée aux regards de tous et que le père de se doutât pas de ce qui était arrivé. Il fallait, en un mot, qu’elle parte. Le plus tôt serait le mieux.

La même nuit, à l’aube, une caravane de Séphoris devait passer à Nazareth, se dirigeant vers le Sud. Anne le savait par un de ses cousins qui accompagnerait la petite troupe jusqu’à Jérusalem. Peut-être voudrait-il veiller sur sa jeune parente. Au pied du mont Hébron, en plein pays de Juda, vivait une tante de Marie, épouse d’un prêtre de la classe d’Abia, Zacharie.

« C’est là, dit Anne, que tu devras te réfugier en attendant de voir la suite de ces choses. Ta présence y semblera toute naturelle car Elisabeth attend un enfant elle-même et ton aide lui sera précieuse. »

La vieille femme mêlait ces paroles de bon sens à de brusques exaltations qui faisaient briller ses yeux lorsqu’elle prononçait le Nom.

« Il t’a bien dit de l’appeler Jésus ? »

Marie n’était pas sensible à cette joie. Personne qu’elle n’avait le droit de se souvenir de Ses paroles. Elle se leva, et s’apprêta pour le voyage.

Mais, toujours, Anne tournait autour d’elle. Dans l’instant qu’elle s’éloignait de sa fille, elle eût voulu se l’attacher, elle et le petit à naître, par d’imbrisables liens. Elle évoquait le nombre des caravanes et leur fréquence. Elle suppliait Marie de l’avertir secrètement dès qu’elle certaine de la venue du fils, et, tout aussitôt, riait avec de grands gestes, disait qu’elle ne doutait pas de cette venue et qu’il ne fallait pas faire attention aux radotages d’une vieille.

Marie lui échappa dès que le bruit d’une troupe en marche se fit entendre. Mais Anne courut plus vite qu’elle vers les arrivants et n’eut de cesse qu’elle n’ait, parmi eux, découvert l’homme à qui elle confierait sa fille. Dans la nuit verte, des groupes se formaient, bavards. Une porte s’ouvrit ; un grincheux réclama le silence. Marie, sur sa joue, sentit le froid des lèvres ; puis elle entendit son propre pas mêlé à beaucoup d’autres. Ainsi, elle sut qu’elle était partie.

D’être seule, c’était comme si elle se fût retrouvée avec Gabriel. Au moins était-elle avec son Enfant. « David » disaient les pas de la multitude. Et : « Jésus ». L’arme était sortie de sa chair, mais la brûlure présente. Chaque enjambée, car elle devait marcher vite pour suivre, la réveillait, lancinante et vive tout à la fois, comme le cauchemar d’un homme qui somnole et s’éveille et voit toutes les choses déformées et se rendort et se réveille et ne sait plus l’heure, ni le lieu.

Le jour se leva sur un autre décor ; à chaque teinte du ciel correspondit un décor nouveau. La plaine s’incurvait comme un ventre de vierge et une colline, tout de suite après, offrait impudemment à tous les yeux la maternité féconde de la terre. Le soir fut rouge et la nuit mauve. Personne ne s’occupait plus d’elle. Elle avait froid de s’être montrée nue à l’étranger. Elle refermait sur son visage son voile de fille à marier. Elle repliait, aux haltes, ses bras sur ses genoux joints. Immobile au milieu de la cohue, elle écoutait la peur monter en elle. La peur, quand ils se remettaient en marche, devenait l’espoir que Gabriel apparût au détour d’un sentier et la regardât passer avec l’indifférence d’un homme sans mémoire. Ainsi, l’espoir ramenait la peur. Et chaque jour était plus long qu’une vie : elle glacée dans le jour comme, dans une vie, la conscience de soi que l’homme se reconnaît parfois en frémissant.

Pour être assurée de vivre, elle voulut mourir. A la sortie de Jérusalem, elle fut seule sur le chemin qui, par Gethsémani, descend de la ville au Jourdain. Un matin blanc amortissait l’éclat des eaux du Cédron ; de longs roseaux cassants bruissaient en bouquets sales. Ignorante du pays, sans guide, elle s’engagea dans les rochers aux reflets rouges qui, le long du grand fleuve, jusqu’à l’Hébron, font une haie mortelle. Et ce paysage silencieux, crispé, aveugle, était pareil à l’obstination de son enfance vers l’heure maintenant révolue, si semblable à son propre désert et à l’aridité de son vouloir qu’elle n’était malheureuse ni de la solitude ni de la fatigue et priait, en marchant, sur un rythme inspiré par le vol tournoyant des aigles :

« Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en lui parce qu’il a daigné regarder sa servante. Les générations m’appelleront bien heureuse parce qu’il a fait en moi de grandes choses, Celui qui est puissant… »

Elle chantait encore à la fin du jour quand, avertie par les rumeurs, Elisabeth vint au devant d’elle sur les pentes du mont. Ils la cherchaient depuis la cinquième heure. Le soir n’était ni mauve, ni vert, mais d’un bleu plus bleu que le bleu du jour. Et la femme dont elle ne savait que le nom l’entoura de ses bras — le vent agitait dans le même sens les deux voiles, le noir et le blanc — et elle dit :

« En vous voyant, le petit que je porte a tressailli. Qui êtes-vous donc, petite Marie, pour qu’il s’émeuve ainsi à votre approche ? Vos regards sont à la fois limpides et sombres. Qu’apportez-vous pour être si profonde et si claire à la fois ? »

Alors, Marie sut que sa mère avait dit vrai et qu’après vingt ans de stérilité sa tante attendait un enfant. Elle lui parla du sien.

« Chérie, disait Elisabeth, je sens que je vous aime pour la joie de mon fils, et que le vôtre aussi est béni de Dieu ! »

Marie l’accompagne chez elle et y demeura trois mois, jusqu’à ce que sa mère lui eût fait savoir qu’elle pouvait revenir et qu’un époux l’attendait.

CHAPITRE II

dans l’amour

IV

LE VOYAGE EN EGYPTE

La mère savait que l’enfant était avide de connaître toutes ces choses qui avaient entouré sa naissance. Peut-être se souvenait-il de ce qu’elle lui contait pour l’endormir, de ces histoires qu’elle-même avait longtemps polies et achevées pendant la grande fièvre de sa jeunesse. Aucun détail n’était sans importance. Même la naissance du fils d’Elisabeth avait porté son témoignage à la grandeur du sien. Comme si, de l’avoir reçue trois mois, sa tante eût bénéficié de la grâce dont elle était pleine. Le jour qu’on avait amené au Temple le petit Jean, le vieux Zacharie, son père, avait dit qu’il voyait plus clair, et c’était même alors qu’il lui avait donné ce prénom curieux : Jean. Aucun détail n’était sans importance : avant le Fils, la mère l’avait su.

Tout était splendide en ce temps-là, même les soupçons de l’époux, qui brisaient son silence ; même la fuite de ville en ville parce que le Père était venu du Sud. Elle s’y perdait, dans toutes ces familles : les frères et les sœurs d’Anne et ses frères et ses sœurs et ceux et celles de Jésus, plus tard. Mais Jésus, au milieu d’eux tous, demeurait l’unique, le centre. Même plus tard, même lorsque l’Enfant eut grandi sous ses yeux et qu’il eut bien fallu se rendre à l’évidence qu’il était tout pareil aux autres et lorsque tous, les oncles et les tantes l’eurent appelé cent fois : Jésus, sans mettre dans leurs voix une intonation différente que pour dire : Jacques, Thomas, Lévi.

Marie ne savait pas ce qu’avait pensé Joseph, ce qu’il avait cru. Cela seul n’avait aucune importance, sinon que, longtemps, elle souffrit de ne pouvoir proclamer à tout écho l’origine particulière de son aîné. Cette retenue avait été l’autre face du bonheur, celle à quoi il ne fallait pas songer. A quoi il était facile de ne pas songer, parce que Joseph n’y aurait pas cru.

« Ma pauvre femme est folle ! » disait-il quelquefois, sans raison apparente. Mais ce n’était pas sans raison. Il pensait alors aux histoires qu’elle se racontait à voix haute pour ne pas les oublier.

« Un long voyage, aux marches infinies dans les sables. J’allais derrière, portant le Fils sur mon dos sans me plaindre. « N’es-tu pas fatiguée, Marie ? » « Non, disais-je. Allons ! ». Mon voile me protégeait mal des poussières soulevées par le vent. J’allaitais l’Enfant pendant que Joseph plantait la tente ; et le sable sous le vent était comme mon lait en lui. La tempête, bouche géante, aspirait la terre. J’étais la mère de l’ouragan… Parfois, debout, je l’élevais au-dessus de ma tête, dans l’espoir puéril que, d’un campement voisin ou d’une ville proche, Il percevrait la présence de son fils. Il s’en serait venu nous offrir l’eau et les dattes… »

« Qui serait venu ? » disait Joseph, quand, par hasard, il l’écoutait.

« L’Ange, mon ami. L’ange Gabriel. »

Et joseph ne disait plus rien.

« Joseph s’asseyait à mes pieds. Il murmurait : « Il faut revenir, maintenant, à Nazareth. » Et je pensais qu’il n’avait pas été dupe de la fable d’Hérode, mais que cela l’avait arrangé que l’enfant ne fût pas vu en Galilée après cinq mois seulement de mariage. Parce qu’il m’aimait ? Ou parce qu’il avait peur de ce qu’on dirait ? Tout le monde n’a pas la force d’être le père d’un prophète. Je le détestais un peu pour sa faiblesse ; et, aussi, de ne pas ressentir avec la même violence que moi la beauté des lieux sauvages que nous traversions. Combien c’était risible, au pied d’un Dieu de pierre, de l’entendre me dire : « Si nous revenions, Marie, à Nazareth ! » « Oui, mon ami, disais-je, nous reviendrons. Mais ne faut-il pas être sûrs, d’abord, qu’Hérode n’est plus à craindre ? »

Joseph dressait l’oreille :

« Je savais qu’Hérode était mort. »

« Comment le savais-tu ? »

« On le disait à Memphis. Il était malade déjà quand nous somme partis… »

« N’avait-il pas tué plusieurs de ses fils ? Ne disait-on pas qu’il était pire que les Romains ? »

« Mais, alors, les Romains, nous les connaissions mal. Et quel tort aurait-il pu nous faire, à nous ? Et, pourquoi, précisément à nous ? Quelle faute avions-nous commise ? Il n’a pas tué tous les enfants de Judée ! »

« C’est toi-même, Joseph, qui m’a fait lever, une nuit, et qui m’as dit : « Partons ».

« Seigneur, oui ! Mais pas en Egypte ! »

« L’Egypte ! » pensait Marie. « Je m’endormais, sale et harassée, sans avoir accepté de me dévêtir. Je m’allongeais sur le sable, mon enfant dans mes bras, recouverts tous les deux de mon unique vêtement. Et j’étais seule avec lui dans le désert et je rêvais que toutes les villes du monde avaient été rasées ; qu’il n’y avait plus au monde que mon enfant et moi. Peut-être aurais-je tué Joseph si j’avais su comment revenir, sans lui, en Galilée. Mais il n’était pas méchant. Il suffisait de répondre à ses plaintes — si monotones ! — par les mêmes mots apaisants ».

« C’était en songe », disait Joseph, inquiet du silence de sa femme, « que l’ange, à moi, est apparu. Il m’a dit : « Lève-toi. Prends l’enfant et sa mère. Fuis en Egypte et restes-y jusqu’à ce que je t’avertisse ; car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »

Ces mots, bien qu’attendus, tiraient toujours Marie de ses souvenirs. Elle regardait tendrement son époux, ayant appris à l’aimer depuis le temps qu’ils vivaient ensemble. Elle savait qu’il la croyait possédée d’un démon mais que, loin de la détester à cause de cela, il la plaignait de son mal. Elle s’irritait de cette pitié tenace qui le portait à faire écho à ses récits par d’autres récits plus étranges. Elle lui en voulait de la juger si naïve qu’elle pût croire en l’ange Gabriel, qu’elle pût croire, surtout, en son ange, à lui. Mais, quand même, la bonté du vieil homme l’émouvait. Elle s’approchait et lui touchait la tête :

« Te rappelles-tu, lorsque je n’avais d’autre enfant que lui, et que je chantais pour l’endormir ? »

V

BERCEUSE

« Quelle neige tombait en ce mois de Tammûs surprenant, Trésor ? Quelle forêt de stalactites formaient ces pleurs d’étoile figés au-dessus de la grotte-étable, enfant ? Etait-ce qu’encore je n’étais pas éveillée de mon rêve hivernal ?

« Quirinus — et l’on dira : deux ans plus tard, deux ans plus tôt ; pour moi seule cette année-là — appelait à grand renfort de trompes les Juifs de Galilée et de Judée à sa réunir en la ville. Joseph n’aurait pas voulu que tu naisses à Nazareth. Il avait ses raisons. J’avais les miennes. Dors, Marqué du Très Saint, Accueil des Mères Désespérées, Fidèle.

« Toutes les hontes, je les ai bues. Toutes les soifs, je les ai portées à leur plus haut point de perfection. Pour moi seule, peut-être aussi, la neige… Les bergers, aux pentes du mont, ne semblaient pas ressentir le froid. Mariés aux tintements des clochettes, leurs chants — comme un message de bonheur, comme un salut — redisaient la gloire du Nom.

« Cette paix qui venait des monts, dans la nuit de drap fin, je ne l’ai plus ressentie, depuis, qu’en moi-même. Ma souffrance la bordait d’un liseré rouge ; et, par les trous de la broderie, il n’y avait rien que le ciel. En même temps que ma chair, le ciel s’ouvrait, laissant paraître ses anges. Pour toi, mon fils. Pour toi. Les anges chantaient le chant des bergers.

« Des monts à la petite grotte de Bethléem, un air vide et tendu comme des cordes menait le son. Et d’autres cordes, en mon sein, se tendaient, Jésus, droites à craquer pour ne rien perdre du chant. Comme d’un col entre deux montagnes surgit la brise bienfaisante, ta venue au monde, d’abord, a rafraîchi ta mère, l’a délivrée. Et j’ai connu que je ne m’étais pas trompée, qu’Il ne m’avait pas trompée, que tu étais bien le sauveur du monde.

« Joseph sortit. Il marchait sur le sable, sur les graviers. A travers ma souffrance, le bruit de son pas était la seule irritation qui me vînt du monde. Tout autour triomphait l’extase sans paroles. Ne craignez pas. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour le peuple une grande joie.

« Et je t’ai mis vivant au monde, mon premier-né. Je t’ai enveloppé de langes et je t’ai couché contre moi. Ta première nuit a commencé, qui était aussi ma première nuit avec toi, qui était la raison de tout ce qui avait précédé. Et, te berçant, je suis encore avec mon Gabriel, sous l’arbre.

« A l’aube, Joseph nous regardait dormir. Et des bergers, de retour des monts, s’étaient arrêtés devant l’étable et nous regardaient. J’ai refermé mon voile, je souriais. Et tous souriaient en nous regardant.

« Plus tard, mon fils, viendra ta gloire. Mais, dès ce matin-là, elle avait pris naissance, en même temps que toi. La neige avait fondu avec la nuit. Peut-être n’y avait-il jamais eu de neige. Peut-être les flocons blancs qui bougeaient doucement au bord des haies n’étaient-ils que des fleurs. Les moutons marchaient derrière leurs bergers, se déplaçant tous ensemble vers la droite ou la gauche au passage de Joseph et de moi, te portant, sur l’âne. Les moutons non plus n’étaient pas de la neige.

« Les gens que je rencontrais, que nous rencontrions, je les voyais avec des yeux neufs, avec tes yeux. Et ils s’arrêtaient parfois, surpris que nos regards fussent semblables, si pareillement candides. Il y avait, parmi eux, des étrangers. Savants. Dressés sur des montures superbes et qui parlaient de pays lointains et d’étoiles.

« Tu étais beau. Personne ne saura plus combien tu étais beau. Moi seule ne l’ai pas oublié, ta mère. Mais, alors, tout le monde le reconnaissait, te reconnaissait, Jésus.

« Maintenant », disait cet homme, un sage, « maintenant, Seigneur, vous pouvez me rappeler à vous, puisque mes yeux ont vu votre salut. L’enfant est beau comme la lumière. Il dissipe les ténèbres, ainsi que vous l’avez dit. »

« Et je l’interrogeais : « Maître, vous voyez l’avenir. Quel sera son destin ? » Et il me répondait — je te redirai ces paroles plus tard, pour que tu saches quels signes t’ont accueilli :

« Il sera le scandale et la résurrection du peuple d’Israël. La contradiction même. Et par vous, dont un glaive transpercera l’âme, et par lui, seront révélées les pensées d’un grand nombre. »

« Cet homme s’appelait Siméon, et l’Esprit-Saint était sur lui. Mais il y avait d’autres hommes et d’autres femmes qui, pas plus que lui, ne quittaient le Temple parce qu’ils voulaient vivre les jours de leur vieillesse dans l’ombre du Très-Haut. Et tous, lorsqu’on t’a circoncis, mon fils, ont loué Dieu de leur avoir permis de te contempler avant leur mort. Et, entre tous, une vieille femme, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser, qu’on disait prophétesse parce qu’elle servait Dieu nuit et jour dans la prière et le jeûne. Elle allait devant nous et elle criait :

« Regardez. Venez voir l’enfant. Venez admirer l’enfant. Sûrement, c’est lui dont le peuple d’Israël attend la naissance. »

« Et elle ne redoutait ni les huées, ni les rires. Joseph s’irritait tout bas :

« Qu’elle se taise donc ! Pourquoi attire-t-elle l’attention sur nous ? »

« Mais il était plein de fierté et dans l’étonnement de ce qu’on disait de toi. Il lui a donné une obole. Moi, mon amour, j’observais toutes ces choses et je les conservais avec soin, les méditant dans mon cœur. »

VI

LE TEMPLE

Oui, les jours de la naissance, éternellement la mère en garde le souvenir. Mais les dix premières années de l’enfant, qui donc les voit passer, qui donc s’étonne du mûrissement et de la crainte ? Personne, que l’enfant. Et cette conscience du temps, qu’il n’exprime pas, ce n’est ni de la légende ni de l’histoire. Plus tard, il y aura toujours, entre sa mère et lui, cette faille. Elle aura, du milieu de sa dernière enfance, et, déjà, de sa naissance, extrait un jour, une heure, un fait, un mot. Elle l’aura rattaché à la longue suite légendaire de la naissance. Et lui qui, peu à peu, aura consenti à n’être ni compris ni écouté, il prendra en suspicion, en dégoût, ce mot, ce fait, cette heure, ce jour, que l’indifférence, tout à coup, aura paré de mémoire. De sorte que, lui-même, plus tard encore, il l’isolera de sa vie, le placera devant lui, en évidence, comme une fleur fanée sous un globe, et n’en détachera plus les yeux. Pourquoi ai-je eu dix ans avant d’en avoir quatre ou cinq, ou six ? Même question que le « Pourquoi suis-je né ? »

La mère contait ainsi la chose. Elle était vieille, déjà, et ne se rappelait plus qu’avec beaucoup de peine et un peu d’effroi Bethléem et le voyage en Egypte. Elle ne racontait ceci qu’en l’absence de ses autres fils, souvent en présence de Jésus.

« C’était un bon enfant. Toujours, il a été un bon enfant. Il croissait en vertu et en sagesse. Il était silencieux, par timidité plus que par orgueil. Joseph aurait aimé qu’il parlât davantage. Mais, quand nous l’interrogions, il ne répondait pas ou il répondait mal. Puis, Jacques naquit. Nous fûmes moins attentifs à sa croissance. Il allait à l’école. Il aimait lire. Le maître s’intéressait à lui. Cette année-là, nous l’avions emmené, pour la première fois depuis qu’il pouvait comprendre, à Jérusalem, pour la Pâque. Il ne l’avait pas demandé. Il ne demandait jamais rien. Mais sa joie, quand je lui appris qu’il viendrait avec nous, me bouleversa. Et sa voix, pour me remercier, eut une inflexion que je n’avais entendue qu’une fois, il y a longtemps, d’un étranger. Nous partîmes assez tôt pour être arrivés à la veille des Fêtes.

« Qu’il était donc ravi ! Il courait de droite et de gauche comme un petit chevreau enfin échappé à la surveillance du pâtre. J’aurais voulu l’avoir tout contre moi. Mais Joseph disait : « Laisse donc. C’est ainsi qu’on devient un homme. » Il avait près de douze ans déjà, c’était vrai. Et j’avais vu des filles se retourner sur son passage. Mais il était si petit encore qu’il suffisait de quelques personnes entre lui et nous pour le cacher à mes yeux. Plusieurs fois, nous le perdîmes, aux alentours du Temple. Il se glissait entre les Gentils, se faisait gronder par les prêtres parce qu’il s’approchait trop près de la Table des Holocaustes. Si bien que je n’ai rien vu de la Fête, toute préoccupée de ses continuelles absences. Je ne me rassurai que le jour du départ, lorsque je le vis parmi les enfants de la caravane et les amusant de ses discours.

« Mais il y eut des contretemps, le départ fut retardé d’une heure, puis d’une demi-journée. Et nous étions très éloignés lorsque, saisie du désir de le revoir, je le cherchai en vain parmi ses compagnons. Il fallut revenir et courir par les rues de la ville immense, entrer dans les maisons pour nous informer.

« Je ne sais qui pensa au temple. Nous cherchions en vain depuis trois jours, et nous étions désespérés. C’est là que nous l’avons trouvé. Non pas, certes, dans le sanctuaire, mais dans une de ces grandes salles où les prêtres s’assemblent pour discuter entre eux. Les docteurs les plus savants étaient autour de lui et l’écoutaient. Il répondait à leurs questions et ils étaient contents de ses réponses. Ils nous complimentèrent tant sur lui que nous n’eûmes pas le courage de gronder. Nous lui demandâmes seulement pourquoi il avait agi de la sorte avec nous et s’il ne s’était pas tourmenté de notre chagrin.

« Il a dit…

Elle se répétait la phrasez pour elle-même, en tremblant.

« Il a dit, et il ma regardait, moi, non Joseph : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je sois aux choses de mon père ? »

LE COMBAT

_____

CHAPITRE III

contre l’amour

VII

LE PUITS

Sur le cercle brumeux de l’eau troublée par le lait du matin, Jésus se penche. C’est le jeu dont toute sa vie il se souviendra. Quelque préscience l’avertit que cette vision de soi-même, déformée, est importante et non semblable aux petits ennuis et aux petits plaisirs par lesquels s’éternisent dans l’oubli les premières années d’un homme. Alors que toutes les autres secondes s’épuisent lentement et se renouvellent sans cesse et sans but, toute cette matinée a passé comme l’éclair d’orage. Entre le lever et le soleil de midi, il n’y a pas eu plus d’intervalle qu’entre la lueur de l’épar et le coup de gong du tonnerre. Entre les deux instants, il n’y a eu que cette flaque laiteuse semblable à l’œil d’un moribond, semblable à l’œil d’une petite fille dont Jésus se souvient.

Elle était agenouillée dans la lumière. Et c’était le jour précédent ou plusieurs semaines plus tôt, dans cet univers de l’enfant que ne circonscrit pas l’aiguille d’un cadran solaire. Entre le bras de la petite fille, tendu vers quelque chose à terre que Jésus ne voyait pas, et le pli de la robe au dessous de l’épaule, le triangle de la lumière cernait une branche fleurie ou, plus exactement, un bouquet de fleurs blanches immobile au bout d’un rameau tombé. La fillette sentit le regard du garçon et, sans lever la tête, elle regarda vers lui. Ses cheveux formaient sur son front un autre bouquet de fleurs, noires. Elle riait. Jésus s’approcha d’elle, attiré par le rire – par le double pont des dents au-dessus de la langue mouvante et rosée. La vie entière s’était réfugiée dans le rire.

Ainsi, l’œil dans le puits contenait deux yeux, dont l’un regardait l’autre; et, dans les deux, il y avait le reflet d’un autre œil comme, dans l’eau, le reflet du ciel. Tout n’était que miroir, au-dessus et en dessous de lui, et en lui-même. La vie était une galerie des glaces – la galerie des glaces du palais d’Hérode, au Nord, à Césarée où Joseph l’avait emmené une fois parce qu’il était bon que le fils d’un charpentier s’intéresse jeune à ces choses. Et il pensait qu’il était étrange que la galerie des glaces du palais d’Hérode, si pareille à la vie, en fût aussi la caricature monstrueuse. Comme si Quelqu’un avait sorti de ce qui est cela seul qui en fût la défiguration et le mensonge. Et il se demandait s’il était possible de sortir de ce qui est quelque chose qui continuât d’être valable hors de ce qui est.

Quand il avait été près de la petite fille, il avait vu quel était le jeu qui l’agenouillait dans le soleil. Et le jeu était une souris. La petite fille la tenait écrasée contre le sol, d’une main si menue qu’elle ne couvrait pas toute la bête et laissait dépasser, ici une queue mobile, là une tête aux oreilles tremblantes. Au bout du bras pareil à la branche du laurier-rose dans le soleil il y avait une vie qui se plaignait et voulait fuir. La petite fille riait de toutes ses dents. Et le soleil riait sur les toits plats et l’eau, plus haut que les maisons, qui tombait de la source. Alors, une manière de brume avait dérobé à Jésus et la petite fille et le ciel. Et ce qui, dans les yeux de la rieuse était impur, tout à coup, avait souillé tout le reste.

Il pensait souvent à cette énigme en voyant Joseph travailler le bois et tirer une table d’un arbre mort. La manière même dont il y pensait était fausse. Il avait mal d’y penser et cette souffrance était la seule profonde vérité de sa réflexion. Mais la réflexion était menteuse et déformante. Qu’entendaient-ils, tous, par ce mot : aimer? Un mot qui surgissait toujours de leur désordre, dans l’instant le moins attendu, le moins opportun. Qui était le désordre même. Et ils ne semblaient pas troublés, ni par le mot ni par le désordre. De quelle race était-il, lui que le désordre blessait, comme une pierre au visage – les yeux, les premiers, atteints? Lui qui demeurait des heures sans mouvement ni désir, en présence de sa mère, souriant à chaque fois que leurs yeux se rencontraient.

Joseph ni Marie ne le frappèrent jamais. Mais un jour, il avait vu un père battre son enfant. Ils étaient l’un près de l’autre; si proches l’un de l’autre qu’ils semblaient ne faire qu’un. L’homme, géant auprès de l’enfant nain, n’avait pas eu confiance en sa force naturelle : un bâton armait son bras. Il frappait pour détruire, pour écraser. L’enfant ne criait pas. Il était entré tout vif dans l’enfer. Une telle violence n’appelait pas les larmes, mais la stupeur. Les choses seules peuvent être si cruelles au maladroit. Mais nulle maladresse ne justifiait ce redoublement de coups… Plus tard, il avait su que de tels spectacles n’étaient pas rares. Ils l’accoutumaient à se garder de tout excès, de quelque nature qu’il fût, paupières baissées, bras au corps – comme un homme lié et jeté dans la mer.

Quand, à la sortie de l’école, le beth-hasepher, bâtie à l’ombre de la synagogue, les camarades s’égayaient dans le chemin grimpant, rocailleux, aux grossières ébauches de marches et couraient l’un après l’autre en se bousculant et se jetant à terre, dans la boue teintée d’argile rouge, Jésus ralentissait son pas pour rester en arrière. Non qu’il eût peur, mais il ne comprenait pas. Et le souci de comprendre était plus fort en lui que le besoin du jeu. Et le mystère n’était pas qu’ils cherchassent toujours à se faire mal, mais le regard qu’ils avaient vers les filles rencontrées, et l’élan qui les immobilisait, tant il était impérieux, aux portes des maisons où les mères préparaient le repas du soir.

Pourtant, quelquefois aussi, une ardeur inquiétante s’emparait de son cœur. Au milieu d’un jeu ou d’une rêverie, son visage s’enflammait. Il s’élançait vers Marie, proche. Il se cachait dans les plis de l’étoffe lourde. Mais il n’osait pas dire seulement : « Parle-moi ». Il demeurait, comme les autres enfants, immobile, silencieux, protégé par l’immobilité et le silence de tout ce qu’il y avait de menaçant dans l’odeur de la femme, de pesant dans son regard fatigué. Il la priait, avec les gestes caressants de ses doigts, de ne pas l’interroger, de ne pas chercher à savoir, de ne pas le forcer à mentir. Car aux questions qu’elle lui posait, aux questions que lui posait la vie, que pouvait-il répondre ?

Quand le soleil s’était levé et que l’eau avait porté à sa surface un visage d’enfant semblable à tous les autres, à nouveau tout avait commencé de mentir. Marie demanderait :

« D’où viens-tu, mon Jésus ? »

Et il répondrait :

« De regarder mon visage dans le puits ».

Et il mentirait, parce que c’était le puits, peut-être, qui l’avait regardé. Et qu’il y avait eu bien plus qu’un regard entre le puits et lui et qu’il ne pourrait pas se rappeler toutes les pensées qu’il avait eues, tous les rêves qu’il avait faits et qu’ainsi, toujours, ce qu’il pourrait dire ne serait que cela qu’il n’aurait eu aucun plaisir à vivre, s’il n’y avait eu que ça.

Mais, parce que le reflet de sa joie ira plus vite et en dira davantage que les mots, Marie et Joseph se désespèreront, incrédules qu’on pût passer une matinée à se voir dans de l’eau et tellement s’en réjouir. Ils ne savent pas que, chaque nuit, dès qu’il s’endort, il connait la vérité. Elle s’élève de lui-même comme, par une chaude journée, une vapeur, invisible et présente, dans l’air étouffant. Le paysage est une plaine au centre de collines verdoyantes, et le puits est au centre de la plaine et la vapeur est au-dessus du puits. Elle tourne lentement et monte en spirales, bleue à chaque fois qu’elle passe dans un rayon de soleil. L’œil la perd, mais il suit sa trace. Il voit d’avance le nuage où elle va se résorber.

VIII

L’ADOLESCENT

« J’enverrai une faim sur la terre, non une faim de pain et non une faim d’eau. » C’était ce verset du Livre d’Amos, sur lequel se butait l’esprit entêté de son vieux maître, que Jésus adolescent se nourrissait et se rafraîchissait, d’un rafraîchissement et d’une nourriture qui lui laissaient la bouche sèche et un grand vide au cœur.

Des arbres aux troncs ronds comme des sexes perdus dans les vagins des feuilles, larges palmes jambes écartées. Oui, c’était la première image. Il ne disait à personne ses rêves. Il lisait, seul, à l’écart sous le toit débordant de l’appentis, la légende de Ruth et le Cantique des Cantiques. Il se baignait seul, à l’écart, pour la douceur de se voir, blanc et rond comme le tronc d’un grand arbre par des nègres rieurs et stupides abattu. Quelles étaient cette faim et cette soif qui devaient venir ?

« Nous avons une petite sœur qui n’a pas encore de seins. Que ferons-nous à notre sœur, le jour où on la recherchera ? Si elle est un mur, nous lui ferons un couronnement d’argent ; si elle est une porte, nous la fermerons avec des ais de cèdre. »

Pourquoi la haie brillante ? Pourquoi les ais ? Jésus avait une petite sœur, de cinq ans plus jeune que lui — on l’avait appelée Anne, du nom de sa grand-mère. Elle n’avait pas encore de seins. Il pensait qu’elle seule était de sa famille, parce qu’elle était jolie et fine, et qu’elle ne disait rien. Mais en dehors de la sienne, il ne supportait aucune présence. Lorsqu’il n’était plus seul, il n’était plus lui-même : non plus l’unique, l’irremplaçable lui-même, mais un nom que se renvoyaient des bouches. Et ses yeux n’étaient plus pour voir, mais pour être vus. Et cela ne pouvait avoir de sens pour personne que pour lui. Et cela l’épouvantait, sauf quand il se baignait tout seul, tout nu dans l’eau, ou quand il lisait les Prophéties. Sur une berge déserte du lac, il s’exerçait longtemps à des choses difficiles, comme d’étendre sa main droite, paume en bas, sur le mouvement imprévisible des vaguelettes — et, parfois, il lui semblait que les vagues s’immobilisaient. On lui aurait demandé : « Pourquoi fais-tu cela ? », il eût répondu : « Je ne sais. »

Mais c’était seulement alors qu’il laissait le calme opérer en lui. Et les querelles de la famille, le soir, à table, et les rires des filles pubères et l’effroi même de la vie étaient pareils aux flots domptés, pareils au dais immuable du ciel. Et il n’y avait plus à se soucier si l’on mangerait le soir : la faim était le garant de la vanité des hommes. Ils croyaient, tous, que Dieu était apparu à Moïse, qu’Elie avait été vraiment enlevé sur les coursiers du vent. Ils ne savaient pas le sens du mot : seul et que l’homme, sitôt qu’il est seul, n’est plus semblable aux autres hommes, mais transporté sur une montagne d’où il les juge et s’apitoie sur eux.

Son silence sous leurs réprimandes, ils croyaient qu’il était insuffisance, défaite. Ils ne comprenaient pas qu’il les voyait tout entiers, d’un seul coup, tout de suite, avec leurs petites misères, leurs petits remords, leurs petites envies ; et que toutes ces petites peines, soudain, élevaient entre le ciel et lui une montagne de souffrance. Il distinguait les yeux, le nez, la bouche, les dents quand ils riaient, mais il voyait tout cela ensemble et cette juxtaposition d’horreurs, de ridicules, d’impuretés, cessait de lui paraître horrible, ridicule ou impur pour devenir cette chose non pareille : un visage.

A cause de cela, il y avait l’exaltation, meilleure que d’être seul, de n’être pas vu et de voir ; caché derrière des roseaux, de voir des pêcheurs sortir de leurs maisons et venir jeter leurs filets, des filles rire entre elles et imiter, de leurs bras ronds et fermes, la supplique désordonnée d’un amoureux. Il y avait ça — et le rêve d’être un pêcheur, d’être une fille, d’être, une minute, un de ces êtres aussi complets que lui et qui ne se savaient pas.

Quand il rentrait à la maison, apportant une telle provende, il se retenait de parler, par crainte que les mots ne l’en démunissent. Et Joseph et la mère et Jacques, le frère, et Anne la sœur venaient au devant de lui, inquiets de son absence. Et ils voulaient savoir d’où il sortait, ce qu’il avait fait pendant tout ce temps, au lieu de travailler avec le père. Quelle école de pitié, la famille ! Joseph le regardait d’un air courroucé, point méchant, mais fermé — « nous te ferons un couronnement d’argent, ou nous te fermerons avec des ais de cèdre » — et Jésus, qui eût tant voulu que Joseph fût, comme les autres, un homme qu’il pût voir en entier, il était malheureux de ce courroux qu’on projetait sur lui pour l’empêcher de voir le reste. Ou bien c’était peut-être qu’il connaissait trop bien leurs manies, une à une : il ne parvenait plus à les assembler.

« Laisse-le ! » disait Marie, « ce n’est pas sa faute. Peut-être est-il malade. »

Elle taisait sa propre déception, aussi vague à vrai dire que les espoirs anciens qui l’avaient engendrée.

« Malade ! » répondait Joseph. « Parce qu’il a les joues blêmes. S’il travaillait un peu plus avec moi, s’il lisait moins ! Pourquoi l’avoir mis à l’école ? Est-ce qu’on m’a mis si longtemps à l’école, moi ? Est-ce qu’on y avait mis mon père ? »

Et le jeune homme pensait à l’école. Il revoyait les têtes penchées, les mots inutiles qu’il fallait inscrire avec l’application d’un scribe. Non pas qu’il détestât les mots. Mais la vie était comme les hommes : tout entière elle se présentait à lui. Il ne servait à rien de la débiter en tranches, à rien sinon à la rendre incompréhensible. Il abaissait son regard sur Anne, qui jouait sous la table, il l’enviait d’être si neuve et si entière. Il se sentait prêt à tous les courages pour rester entier, lui aussi, pour prolonger son enfance jusqu’à sa mort et n’être rien d’autre que ce qu’il était. Il fallait que Joseph se tût, que nulle vague ne s’élevât au-dessus des vagues, que tout fût calme.

Et Joseph se taisait. Peut-être qu’il était las de sa journée de travail et qu’il avait envie de dormir. Il dormait, déjà, les coudes sur la table, entre le plat de dattes et, dans les bons jours, les reliefs du rôti de mouton. Mais le jeune homme sentait, devant cette victoire, sa poitrine se gonfler de joie. Et son effort se tendait à dompter l’exubérance, de façon à ce que ni un geste, ni un mot ne la trahît, à ce que les vagues s’apaisassent en lui, d’abord.

Et Marie déshabillait la petite et la couchait. Des trous de chair brusquement apparus Jésus détournait son regard. Les cinq haleines emplissaient la salle trop étroite. Joseph ronflait, le nez contre le mur. Jacques chantonnait pour s’endormir. Marie, ayant couché Anne, rangeait les plats, et, quand elle passait derrière son premier né, elle ne résistait pas au désir de lui caresser la tête d’une main légère et lourde, tout à la fois, comme un souffle de vent chargé de graines, de feuilles et de poussières. L’adolescent courbait la nuque, se dérobait. Elle ne demandait plus : « A quoi penses-tu ? » depuis qu’il lui avait répondu :

« Je pense à Gabriel, femme, et à mon père. »

Le mot : « femme », dans cette bouche si pure, l’avait presque fait défaillir. Et, depuis, elle le caressait, simplement. L’instant venait toujours où le jeune homme se levait.

L’avoir connu ! Avoir reçu son accolade virile et le jet de son regard ! S’être appuyé sur lui comme sur le Compagnon ! Oui, parfois, il en ressentait le besoin. Mais le merveilleux était qu’il ne le connût pas et qu’il n’eût aucune chance de le connaître, un jour. Car il n’y avait plus rien à espérer de la part maternelle, ni de la longue habitude des meubles et des parents familiers. Toute l’aventure, toute l’ouverture était ailleurs, grâce au visage jamais vu, à la voix jamais entendue, qui, de quelque manière, étaient sa voix à lui — Jésus — et son visage : cette mystérieuse part dont, seul — à l’exclusion de Marie, et de Joseph, et du frère et de la sœur — il était dépositaire, cette justification des appels défendus et des expressions non permises — de tous les désirs ressentis et de tous ceux qui, plus tard, pourraient l’être. La part de l’homme.

Tout se répond en ce monde ! La colère de Joseph envers l’école répondait au mépris de l’école envers lui. Lorsque, afin d’échapper au regard grondeur de son père adoptif, Jésus fermait les yeux, il n’entendait que mieux cette phrase dont les camarades, pendant trois années, l’avaient poursuivi : « le fils de l’Homme ». Mais, pas plus qu’autrefois, il ne comprenait le rire. Cet assemblage lui donnait bien d’autres désirs que celui d’ébaucher une grimace douloureuse. Il en émanait une majesté émouvante. Parmi tous ces enfants de Nathan ou de Jacob, lui seul spontanément reconnu, marqué de façon particulière par le plus banal des titres… Comme un ressort trop tendu qui saute dans le silence et dont le bruit emplit le cœur d’un fugitif effroi — à chaque fois que le mot : homme était prononcé devant lui, personnellement il se sentait atteint, condamné ou absous. Quelle résonance pouvait avoir le sens de la famille ou le sens de la race en celui qui, si jeune, assumait le poids de l’humanité ?

Il fuyait la salle basse, obscure, étouffante. Il allait sur le seuil et regardait le ciel, porté vers lui par le va-et-vient de la femme, dans l’ombre, qu’il lui fallait nommer sa mère. Les étoiles avaient surgi du bleu dès que le bleu était devenu noir. Au regard de ces lueurs, tous les hommes étaient orphelins.

IX

LA SYNAGOGUE

Bientôt, il ne lui suffit plus de s’isoler plusieurs heures pendant le jour. Désormais, quand tous reposaient, soulevé sur la natte, il commença de vivre. L’air était rempli de bruits où son imagination mêlait les prières des moines lointains, des moines de Judée, à la vibration dans les feuilles. C’était, croyait-il, malgré lui, qu’il avançait doucement jusqu’à la porte.

Plus loin, sur la place, était le puits. Il avait soif, presque toujours, à cette première heure du jour. Il plongeait les mains dans l’eau claire. Il buvait dans ses paumes. Il préférait à tout le contact de l’eau. Il s’en lavait le visage ; il s’étendait à demi sur la margelle, les manches de sa tunique relevées jusqu’aux coudes – et le froid de la pierre montait le long de ses bras. Aux épaules, à la poitrine, à la nuque ployée. Les choses, par cette fraîcheur, lui affirmaient qu’il était dans le vrai et que tout était bien. Il s’éloignait du puits, l’âme sereine ; il marchait des heures sur la route qui allait de Nazareth au Jourdain. L’aube venait avant la fatigue. Mais, sitôt qu’il reprenait le chemin du retour, il se sentait las de n’avoir pas encore vaincu cette nuit-là.

Au village, déjà, la vie était revenue – avant lui. Des femmes, qui parlaient auprès du puits, se retournaient en riant parce que ses pieds étaient recouverts de poussière et ses longs cheveux dépeignés. Il heurtait parfois, dans sa marche hâtive, une jeune fille qu’il n’avait pas vue et qui, exprès, s’était mise sur son chemin. Il entrait tard dans l’atelier.

« D’où viens-tu ? » disait Joseph.

Et ces mots : « D’où viens-tu ? » étaient la cloche annonciatrice, l’avertissement que l’autre vie allait commencer, celle des phrases dangereuses et de la prudence.

Il prenait sur l’établi un outil, au hasard. Il venait devant Joseph, lui tournant le dos. Il s’absorbait dans la contemplation du bois, s’enivrait de son odeur saine et forte, le maniait avec une douceur de femme jusqu’à ce que retentît derrière lui le ricanement du vieil ouvrier, la moquerie attendue sur ses mains blanches, le soupir excédé. Il travaillait trop vite ou trop lentement. Trop lentement quand il songeait à l’arbre d’où avait été arrachée la branche, à l’arbre dont il tenait entre ses mains le cœur et la chair. Trop vite quand il songeait à tout le reste et que l’impatience de son esprit gagnait ses doigts.

Presque toujours, Joseph le chassait, de lui-même, de peur qu’il ne commît quelque bêtise irréparable. Il s’en allait, seul de nouveau – oui, seul toujours – ou bien il jouait avec Anne, sur la place, en attendant qu’on voulût bien le rappeler.

D’autres fois, il allait tourner autour de la Synagogue. Et, finalement, il y entrait, appelé en ce lieu par le coffre de bois, vers le fond, couvert d’un voile, qui contenait les livres saints, par les sièges auprès, réservés aux notables, et surtout par l’estrade, au milieu de la salle, où montait le Rabbin pour le prêche du Sabbat. Et, là, une fois de plus, il ébauchait le geste qu’il n’osait jamais accomplir aux réunions : celui de monter sur l’estrade, à son tour, et de parler.

Non seulement le samedi, mais aux deux autres réunions de la semaine, qui n’étaient pas obligatoires, il venait se mêler à l’assemblée. Des yeux autant que des oreilles il écoutait le débit monotone des prières liturgiques. Et, quand le chef de la Synagogue désignait la personne qu’il choisissait pour lire la Loi, quand l’hazan sortait les rouleaux du coffre sacré, il n’était plus maître des battements de son cœur : à chaque fois, contre toute raison, il espérait être l’élu. Ne lisait-il pas aussi bien que tous les scribes ? Et quand, après la traduction de l’interprète, le chef désignait une autre personne pour adresser au peuple la parole de consolation, il espérait encore qu’on s’adresserait à lui. Mais nul ne s’inquiétait de lui, esprit faible qui vivait tout le jour dans les nuées de son rêve. Les faveurs qu’il ambitionnait étaient réservées non aux plus savants, mais aux plus adroits : toujours les mêmes. A cette pensée, il relevait haut la tête et ses yeux lançaient des lueurs de mépris, dont ni le prêcheur, ni le peuple ne se souciaient. Il sortait vite, dès après les prières, le premier de tous – pour commencer de reformer en lui la volonté, à la réunion suivante, d’interpeller le chef et de dire :

« Et moi ? Pourquoi jamais ne fait-on appel à moi ? »

Il avait peur des rires. Non pas de ceux qui saluaient ses retours à l’aube ou des railleries de Joseph : ceux-là ne comptaient pas puisqu’ils n’avaient pour but que de moquer son front trop haut et trop étroit, ses sandales mal nouées, sa démarche hésitante. Mais des rires qui, dès le premier bégaiement, auraient attaqué en lui le plus secret, le plus sûr, ce qui encore n’avait pas été dévoilé. Et, pour sauvegarder cela, il savait bien qu’il était prêt à de longues années de patience.

Pourtant, après de telles défaites, il ne pouvait pas toujours se retenir d’accourir vers Marie, de la prendre dans ses bras, de la regarder longuement. Le visage de la mère, sous ce regard du fils, rosissait et perdait tout relief, comme celui d’une amante. Et son désir profond était pareil à celui du fils, mais depuis des années elle ne croyait plus qu’il fût réalisable et, malgré tout son amour pour lui, il lui venait parfois comme une haine pour ce grand jeune homme qui l’avait si cruellement déçue. Dans la salle encombrée, basse et noire, un souffle froid la faisait vaciller. Tout à coup, ressuscité par la tendresse des yeux du fils, le vieil espoir l’obligeait à fermer les yeux. Et, dans la nuit, les bras de Jésus redevenaient la ceinture du monde.

« Tu es malheureux », disait-elle.

Elle attendait.

« Dis-moi, dis-moi », suppliait-elle. « Tu sais que moi, je te comprends ».

Elle sentait qu’il se raidissait, qu’il allait fuir. Elle luttait contre ce dégoût, en désespérée. Et, brusquement vaincue, elle s’abandonnait au cours des mots :

« Je ne veux pas que tu sois malheureux. Tu es plus grand qu’eux tous. Moi seule, je le sais. Et toi. Ton jour viendra. Ils me l’ont dit, le jour de ta naissance et, même avant ce jour, Il me l’avait dit. Je n’ose pas t’aider, il me semble que je ne saurais pas. Mais quand tu hésites, comme tu es quand tu crains, il faut venir à moi et me dire tout. Ne t’inquiète pas de mon silence, ni de mes phrases maladroites. Je peux t’embrasser, du moins, et te bercer, mon petit… »

C’était au tour du jeune homme à fermer les yeux. En arriver à cela, toujours à cela : ce stupide balancement, ce frôlement d’une bouche… Non ! Non ! Non !

« Je suis venu seulement… »

Venu pourquoi ? Il se taisait. Et, soudain, ce pourquoi il était venu n’avait plus d’importance.

Il était libre. Il s’asseyait aux pieds de la mère, touchait craintivement le bord de sa robe. Crainte non de la blesser, mais de trop l’émouvoir.

« Parlez-moi de mon père », disait-il.

« d’après Jean »

« Ayant trouvé, il sera étonné… »

CHAPITRE IV

contre soi-même

X

LA MORT DE JOSEPH

A la mort de Joseph, il y eut un grand vent sur le pays de Nazareth. Les parents, dont certains accourus de la lointaine Judée, et les voisins, tous les habitants pauvres du village, car l’artisan était aimé, se pressaient l’un contre l’autre, dans un commun effroi de cette tempête inattendue.

Le vent tombait des hautes collines, poussait devant lui sa horde hideuse de nuages. Sur toutes ces têtes fragiles le ciel s’abaissait, obliquement, et les nuages dessinaient dans le ciel une montagne plus haute que le Thabor, avec d’autres arbres tordus par l’ouragan et d’autres nuages, plus hauts, dans lesquels se perdait cette seconde montagne, comme si, tout étant bouleversé, la terre se fût élevée plus haut que le ciel, crevant le ciel, offrant les hommes captifs à la grande colère de Dieu.

Les prêtres, à grand’peine, se frayaient un passage à travers la cohue. Et les plaintes des pleureuses étaient étouffées par les hurlements du vent. Mais Jésus ne voyait ni les prêtres, ni les parentes, têtes basses, projetées l’une contre l’autre. Quelque chose, en ce jour, était plus important pour lui que la mort de son père adoptif. Elisabeth, pendant tout le repas, avait parlé de son fils ; si longuement et si lucidement parlé que, maintenant, Jésus croyait le voir, séparé de lui par une douzaine de femmes, son jumeau à l’envers, yeux noirs au lieu de gris, chevelure longue et rêche sur la nuque. Et il le reconnaissait. Son silence venait à bout de la tempête et triomphait de l’ouragan. Le silence de Jésus.

Les pleureuses, indignées, oubliaient de gémir pour foudroyer de leur mépris le jeune visage impassible. Marie, elle non plus, ne songeait pas à s’arracher les cheveux, ni à se battre la poitrine. Etrange famille ! Seule Anne, ployée, sanglotait contre le mur de la maison. Ses cheveux étaient noirs comme ceux de l’Autre. Le petit dernier-né, craintivement, serrait la main de Jacques. Ils se mirent en marche, aux côtés de Marie, devant les porteurs. Jésus dut presser le pas pour les suivre. Jean parlait comme, au repas, Marie l’avait fait parler :

« Habitants du monde de la pourriture, vers sombres et puants, sortez de l’ombre, coulez vos blancs anneaux putrides hors des tombeaux des morts, couvrez la terre, montez à l’assaut des trônes et des temples, rampez sur les bouches des femmes et sur leurs yeux hypocritement baissés, mêlez-vous aux fils d’or dont elles parent leurs cheveux ; encerclez de bagues les doigts tricheurs de nos faux prêtres ; que dans les mets servis sur des plats d’or ils vous trouvent et vous croquent, en même temps que l’angoisse de leur finale décomposition ! Qu’au feu qui, nuit et jour, monte de la géhenne, vous dérobiez leurs corps gorgés de vins et de viandes, O ! Vers, et que la fournaise même ne soit pas un suffisant asile contre vos morsures innombrables ! »

Oui. Ce devait être ainsi qu’il parlait. Quelle lueur brillait dans les yeux de la vieille femme tandis qu’elle racontait son départ au désert et, déjà, sa jeune gloire ! Marie n’osait pas regarder Jésus. Devinait-elle sa souffrance ? Il en doutait, n’ayant su pénétrer, lui, la souffrance de sa mère. Dans le regard qui le fuyait, il n’avait vu qu’une grande gêne, plus meurtrissante qu’un reproche.

Au coucher du soleil, la tempête se calma. De larges bandes de sang et de feu couraient du Nord au Sud sur les monts de l’Ouest, et des rayons les traversaient, trois par trois, parallèles, comme l’Ecriture les représentait jaillis du front puissant de Moïse.

Marie, enfin, pleurait. La jeune fille pleurait sur son épaule. Jésus se détourna d’elles. Jacques se glissa entre la table et la jarre d’huile. Et, tout à coup, Jésus le vit en face de lui, méchant :

« Tu as été pour tous, aujourd’hui, un scandale. »

Le jeune homme roux baissa les paupières, d’un air contraint non dépourvu de grâce. Puis, il les releva et dit :

« Laisse les morts enterrer les morts. »

Le soir même, il s’éloigna vers la montagne. Il marcha, des heures, dans les sentiers sombres, plus haut que les champs d’oliviers, là où les arbres millénaires élevaient leurs tours coniques, les nuages à leurs pieds comme des flots sans profondeur, tout en écume.

A l’aube, il atteignit la dernière roche. Et il vit le fleuve immense — à deux heures de son pas — aussi solitaire que lui, dans les sables. Loin, se devinaient des îlots de verdure. Mais, là, sous ses regards, pendant des lieues, le fleuve était seul entre les roches, à droite, et, à gauche, le désert. Majestueux, tranquille, ses vagues lentes seule vie au milieu des sables. Et la vie était faite comme de la fraîcheur.

Il sentait cette fraîcheur monter, encens, vers lui. L’odeur de l’eau puissante, de l’eau libre, emplissait son esprit de paix et son cœur du désir d’une paix encore plus grande. Ils étaient, enfin, l’infini et lui, face à face. De sa bouche jaillirent les mots si longtemps retenus, les mêmes que ceux de l’époux à l’épouse :

« Notre lit est un lit de verdure, les poutres de nos maisons sont des cèdres, nos lambris des cyprès. Oui, tu es belle, mon amie, oui, tu es belle. Quelle est celle-ci qui monte du désert comme une colonne de fumée ? »

Il était à genoux sur la roche dure. Son esprit, transporté, voyait les cieux s’ouvrir, ainsi qu’aux temps prestigieux de l’Arche. Il eut faim d’embrasser la terre. Et, tandis qu’il était dans cette attitude de l’adoration, il sut, tout à coup, la raison des choses. Et il avait envie de rire et de pleurer.

Quelqu’un lui répondait, par la bouche même de l’épouse :

« Voilà qu’il vient, mon bien-aimé, bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines. Car voici que l’hiver est fini. Le temps des chants est arrivé. »

Mais il avait peur de cette joie soudaine qui l’inondait. Il disait, comme l’époux :

« N’éveillez pas, ne réveillez pas ma bien-aimée avant qu’elle le veuille ! »

Et, lui-même, il eût voulu dormir pour laisser reposer sa ferveur et qu’elle ne l’étouffe pas de son excès. Les vautours traçaient de grands cercles autour de cet homme étendu.

« Les eaux ne sauraient éteindre l’amour et les fleuves ne le submergeraient pas. »

Mais le Cantique ne dit-il pas aussi : « Un homme donnerait-il pour l’amour toutes les richesses de sa maison, on ne ferait que le mépriser » ? Eh bien ! On le mépriserait ! Il en avait pris l’habitude. L’important n’était pas d’essayer de vaincre la moquerie, mais d’utiliser la moquerie elle-même à des fins plus hautes. Et comment ne pas vouer sa vie au mépris de ces aveugles, en échange d’une seule exultation semblable à celle qu’il venait d’éprouver ? Il avait trouvé sa faim et sa soif. Il se leva et secoua son vêtement afin d’en rejeter la poussière, puis il commença de descendre vers le Jourdain.

XI

LES ESSENIENS

« Tu es trop riche », dit le moine.

Et Jésus trembla.

Quelque nuage bas rôdait autour du mont qu’il venait de quitter. Le premier mot d’accueil des solitaires était un reproche, une mise en accusation. Qui sait ? Une condamnation, peut-être…

« Tu es trop riche. »

L’ermite du Jourdain ne s’expliquait pas davantage. Il n’en était pas besoin. Le fleuve, vague par vague, allait vers son destin. Et Jésus comparait à lui l’image de sa pensée, dans ses heures de désir infini. Il baissa la tête. « Je voudrais savoir parler ! » Il ne prononça pas ces mots, mais le moine les entendit et le contempla tristement :

« Es-tu bien sûr de ne pas t’égarer ici ? Qu’as-tu en commun avec nous ? »

« Je n’ai pas d’ambition », dit Jésus.

Mais, avant d’avoir achevé, il sut qu’il allait mentir.

« Je n’ai pas d’autre ambition que de servir mon père comme il désire que je le serve. »